Виталий Полуян - Броненосцы Австро-Венгерской империи. Часть II.

- Название:Броненосцы Австро-Венгерской империи. Часть II.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- Город:C-Пб.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Полуян - Броненосцы Австро-Венгерской империи. Часть II. краткое содержание

Флот, о кораблях которого пойдет речь, в настоящее время уже давно не существует. Императорский австро-венгерский флот исчез вместе с крушением 800- летней Габсбургской монархии в конце октября 1918 г. Их корабли передали победителям, и за небольшим исключением они были обращены в лом, а его адриатические порты сегодня служат нескольким государствам. Моряки этого флота стали гражданами разных государств – Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Италии и др. В отличие от других стран, где ветераны могли предаться ностальгическим воспоминаниям и бывать в портах, где они когда-то служили, ветераны австровенгерского флота стали подданными новых стран, в основном, далеких от моря.

Броненосцы Австро-Венгерской империи. Часть II. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

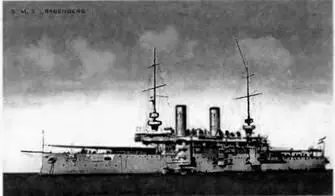

Первая фаза морской войны на Адриатике прошла достаточно спокойно для большей части австровенгерского линейного флота, во всяком случае корабли типа “Habsburg” не привлекались для участия ни в каких боевых операциях.

Ситуация на театре существенно изменилась с началом второй фазы морской войны в мае 1915 г., когда Италия перешла на сторону Антанты и 23 мая объявила войну Австро-Венгрии. Это в значительной степени усложнило дальнейшие действия австро-венгерского флота, который оказался перед лицом громадного материального превосходства противника. В Таранто дислоцировались 4 итальянских дредноута, 4 броненосных крейсера и 4 британских линкора- додредноута типа “London”. В Бриндизи была база другой итальянской эскадры, состоящей из 6 старых линкоров, 4 броненосных крейсеров, 10 эсминцев и 4 английских легких крейсеров, кроме того, там находились эсминцы, миноносцы и подлодки. Вскоре эта эскадра была усилена еще несколькими британскими легкими крейсерами, 12 французскими эсминцами и 8 подлодками. Также и в Венеции имелись определенные силы итальянцев.

Тем не менее, несмотря на явное превосходство, противник не проявлял особенной инициативы в активном использовании своих линейных сил и довольствовался лишь операциями легких единиц, а после гибели французского броненосного крейсера “Leon Gambetta” и итальянского броненосного крейсера “Giuseppe Garibaldi” (соответственно 27 апреля и 18 июля 1915 г.) ни один тяжелый корабль Антанты не был замечен к северу от Отрантского пролива.

Австрийская реакция на итальянское объявление войны 23 мая 1915 г. была совсем другой. Командующий флотом адмирал Хаус предвидел, что это должно было случиться, и практически немедленно, спустя лишь несколько часов, вывел флот в море для “удара возмездия” по побережью противника. В 20 ч 23 мая базу в Поле покинули главные силы австро-венгерского флота – в море вышли дредноуты “Viribus Unitis”, “Tegetthoff” и “Pring Eugen”, старые линкоры “Erzherzog Ferdinand Max”, “Erzherzog Karl”, “Erzherzog Friedrich”, “Erzherzog Franz Ferdinand”, “Radetzky”, “Zrinyi”, “Habsburg”, “Arpad”, “Babenberg”, броненосный крейсер “Sankt Georg”, a также крейсеры и эсминцы.

Задачей флота, который шел к итальянскому побережью, была бомбардировка Анконы (куда направлялись главные силы), а также побережья в области Сенигаллии, Потенцы и Порто Корсини. В 3 ч 30 мин утра 24 мая анконский порт атаковали эсминцы “Velebit” и “Csiks”, а в 4 ч 05 мин к ним присоединились тяжелые и средние орудия линкоров.

В этой бомбардировке Анконы участвовали и броненосцы типа “Habsburg”, которые были частью главных сил флота. “Habsburg” стрелял по береговой батарее, железнодорожной станции и другим военным объектам, “Arpad” – по казармам, газовому заводу и верфи “Cantiere Liguri е Anconiati”, в то время как “Babenberg” сосредоточил огонь на электростанции. Бомбардировка продолжалась до 5 ч, были повреждены портовые сооружения, железная дорога и ряд гражданских объектов. Другие австро-венгерские корабли между тем обстреливали Сенигаллию (“Zrinyi”), Потенцу (“Radetzky”), Римини (“Sankt Georg”), Порто Корсини (“Novara”) и другие места на итальянском побережье.

Эта операция произошла при полном отсутствии неприятельского флота, причинила итальянцам очень большой материальный ущерб. В качестве ответа на эту акцию Италия объявила 26 мая блокаду всех австро-венгерских портов.

30 мая итальянцы предприняли набег на Себенико и Полу, и их корабли обстреляли железную дорогу между Себенико и Каттаро.Все же эта бомбардировка итальянского побережья, по сути дела, была первой и последней результативной боевой операцией крупных сил австро-венгерского линейного флота.

Дальнейшие боевые действия состояли в сущности из взаимных вылазок небольших групп кораблей. Австро-венгерский флот не был способен ни на крупные акции, ни на прорыв блокады, а его противники удовлетворялись блокадой неприятеля в Адриатике и не использовали свое превосходство для попытки уничтожения австро-венгерского флота. Но австровенгерский флот все же имел достаточно сил, чтобы с ним было так просто разделаться, поэтому итальянцы опасались его и не желали боя, и им не надо было прорываться во враждебное Средиземное море. В общем, на Адриатике был примерный паритет сил.

Ситуация не изменилась и в 1917 г., когда предыдущего командующего гросс-адмирала Антона Хауса, умершего 8 февраля 1917 г., сменил на посту вице-адмирал М. Ньегован. В это время бушевала подводная война и продолжались действия небольших групп кораблей. И до конца войны операции с привлечением отдельных линейных кораблей были незначительными и носили частный характер, в значительной степени в помощь армии.

Так, из кораблей типа "Habsburg” был задействован лишь “Arpad”. После гибели “Wien” он был послан для усиления кораблей, находящихся в Триесте и участвовал в бомбардировке Кортелаццо 19 декабря 1917 г., но 20 декабря был отозван обратно в Пола (хотя по другим данным [20], он уже в октябре 1917 г. вместе с “Wien” и “Budapest” оказывал огневую поддержку армии у Капоретто).

С целью высвобождения личного состава для службы на подлодках и в авиации все три “Габсбурга” в конце войны, в конце 1917 г.-начале 1918 г., были разукомплектованы и выведены из состава флота и использовались как плавказармы (по данным [7] – как портовые брандвахты). В других источниках [11] уточняется, что “Arpad” и “Habsburg” были превращены в учебные суда, соответственно в сентябре 1917 г. и феврале 1918 г., a “Babenberg” стал плавказармой в январе 1918 г. (по другим данным [8], для всех соответствующие “превращения” произошли в 1918 г.). Некоторое время “Arpad” довелось играть роль плавучей тюрьмы, после восстания на флоте в Каттаро.

На конец войны все три корабля находились в Пола и здесь в ноябре 1918 г. были интернированы, пока Мирная конференция решала их будущее. По Сен-Жерменскому мирному договору 1920 года они в январе 1920 г. были присуждены Великобритании как репарации и должны были быть разработаны между 1920 и 1923 гг. Вскоре их продали и разобрали в 1921 г. (по данным [8] – в 1920 г.) в Италии.

Броненосец "Babenberg" в различные периоды службы

Хотя тут в общем-то все ясно, тем не менее последняя пристань кораблей могла быть несколько иной. Разборка требовала времени, а поскольку итальянский подрядчик, на которого была возложена эта работа, был слишком медлительным, одно время Министерство по делам колоний (Colonial Office) предлагало отбуксировать все три корабля на Мальту и разобрать их там, чтобы дать работу местной судоразделочной индустрии. Все же, трудности буксировки трех частично разобранных кораблей на Мальту, не говоря уже о перспективе судебного иска от итальянских судоразборщиков, говорит о том, что это намерение не вышло за рамки предварительных переговоров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: