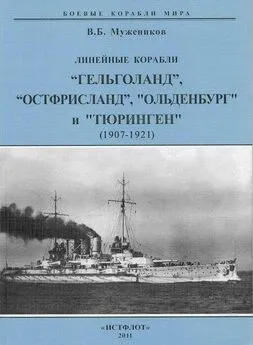

Валерий Мужеников - Линейные корабли “Гельголанд”, “Остфрисланд”, Ольденбург и Тюринген . 1907-1921 гг.

- Название:Линейные корабли “Гельголанд”, “Остфрисланд”, Ольденбург и Тюринген . 1907-1921 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2011

- Город:C-Пб

- ISBN:978-5-98830-049-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Мужеников - Линейные корабли “Гельголанд”, “Остфрисланд”, Ольденбург и Тюринген . 1907-1921 гг. краткое содержание

В Германии департамент проектирования морского ведомства во главе с вице-адмиралом Эйкштедом оказался вполне готов к разработке нового проекта дредноута. В качестве базовой приняли первую серию типа “Нассау”. Как таковая, вторая серии типа “Гельголанд” не являлись чем-то особенным в сравнении с первой, представляя собой её последовательное и планомерное развитие. Но, тем не менее, с технической точки зрения эти проекты кораблей несколько различны. И в первую очередь эти различия, помимо большей величины корпуса, вызваны иным расположением энергетической установки. Другим важным отличительным признаком стало существенное изменение весовых нагрузок из-за перехода на новый, более крупный калибр главной артиллерии. Проектные работы велись без задержек и в период 1907-08 гг. конструкторы департамента разработали окончательный проект дредноута второй серии, что явилось следующим логическим шагом развития дредноутов типа “Нассау”.

Линейные корабли “Гельголанд”, “Остфрисланд”, Ольденбург и Тюринген . 1907-1921 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

5 августа «Гельголанд», как включённый в список интернируемых германских кораблей репарационный корабль «К», передали Великобритании, где после продолжительных обследований и испытаний в 1924 г. в Морекамбе его разобрали на металл.

1921 г. Списанный 7 апреля 1920 г., и еще находясь в Розайте, «Остфрисланд» под командованием кэптена ВМФ США Дж.Ф.Хэллвега начал готовиться к переходу через Атлантику. Новый командир не имел в распоряжении ни средств, ни времени, чтобы провести все необходимые ремонтные работы и привести дредноут в полную готовность. 9 апреля 1920 г. США официально получили «Остфрисланд» в качестве военного трофея. Согласно условиям заключения мира, американский флот получил дредноут в своё распоряжение и перевёл его в Америку для изучения и дальнейшего использования в своих целях. Перенеся сильный шторм в средней Атлантике, корабль прибыл в Нью- Йорк с американским экипажем, гордо выстроившимся на верхней палубе. 20 сентября 1920 г., «Остфрисланд» был окончательно исключен из списков действующего флота США.

Как раз в это время бригадный генерал армейской авиации Уильям Митчелл лично побывал на его палубе. Являясь сторонником нового учения о воздушной мощи, этот весьма энергичный генерал в передаче крупного вражеского корабля увидел удобный случай доказать морским специалистам всю уязвимость дорогостоящих линкоров.

Митчелл видел в авиации не только средство поддержки сухопутных войск, но и предлагал использовать их как средство разведки для армии и флота. В последнем случае, по его мнению, дирижабли и самолёты можно было использовать для корректировки дальнобойной береговой артиллерии, хотя уже были заметны явные усилия армейского командования превратить ВВС в небольшие, ничего не обещающие вспомогательные силы.

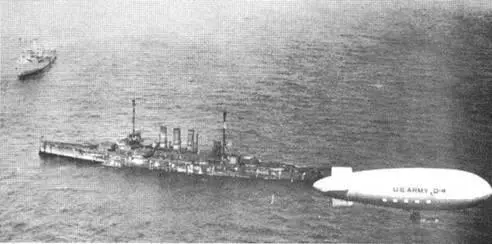

"Остфрисланд” прибыл в США. Май 1921 г.

По результатам Первой мировой войны сторонники молодой армейской авиационной службы впали в уныние и опустились еще ниже в военной иерархии. Они перестали пользоваться вниманием и больше не поощрялись, что было и технически, и административно просто безрассудно. Однако их планы поддержать Митчелла основывались на том, что он своей энергией сможет вернуть авиационной службе свое прежнее, достаточно высокое положение и влияние, привлечь к её нуждам внимание, тем более, что Митчелл был известен как крупный специалист в области использования авиации.

В 1921 г. позиции Митчелла как специалиста усилились, так как новый президент США Гардинг проявил интерес к его идеям, чем восстановил против себя всю военную иерархию. Митчелл проповедовал теорию, что самолёты и подводные лодки сделают моря непригодными для плавания больших кораблей. Митчелла, имевшего серьезную поддержку в правительственных кругах, армейское руководство 3 апреля 1919 г. направило на встречу с морским министром США адмиралом Бэджером. На этой встрече один из адмиралов заявил Митчеллу, что корабли стали «более уязвимыми для атак с воздуха», так как «вес вертикальной брони больше, чем горизонтальной». Митчелл, в свою очередь, заявил, что бомбардировщик сможет потопить любой линкор, тем более, если он будет нести на борту бомбы весом 2 тонны. На совещании пришли к общему мнению, что во избежание ненужных затрат необходимо проводить совместные учения флота и авиации и изучить возможности авиации по борьбе с кораблями и создания систем ПВО на кораблях.

Выполняя свои предвыборные обещания, президент США Гардинг заявил, что он увидел в претензиях авиаторов зерно истины и, как президент, решил произвести справедливый пересмотр дела. Сторонники Митчелла, почувствовав поддержку, потребовали провести испытания. Многие моряки также потребовали провести «окончательные испытания», предлагая использовать в качестве мишени устаревший броненосец береговой обороны «Индиана», спущенный на воду в 1893 г.

Флотское командование согласилось выделить для проведения опытового бомбометания броненосец «Индиана». В состав наблюдательной комиссии допустили авиаторов. На эти испытания, проходившие в 1920 г., был допущен и Митчелл, который даже поднялся на борт разбомбленного броненосца и сфотографировался на фоне его обломков на верхней палубе.

Но этого Митчеллу и его единомышленникам показалось мало и они стали требовать допустить их на бывшие германские корабли. Их высказывания, что самолеты способны потопить любой надводный корабль, становились всё более и более настойчивыми. Флот был вынужден принять решение о выделении в качестве мишеней для проведения опытовых бомбометаний лёгкий крейсер «Франкфурт» и дредноут «Остфрисланд». Политическое давление на флот было столь велико, что он решил принять участие в этих испытаниях. Поскольку адмиралы проявляли некоторую нерешительность, то Митчелл разработал собственный проект бомбы весом в тонну. Поколебавшись, флот решил согласиться на совместные испытания над бывшими германскими кораблями вместе с армейской авиационной службой.

Для испытаний в качестве бомбардировщиков летчики имели теперь не только маленькие одномоторные аэропланы, но и новейшие бомбардировщики «Мартин» МВ-2, а также большие «Хэндли-Пейндж». Эти двухмоторные бомбардировщики могли брать на борт 907-кг авиабомбу, а позднее 1815-кг.

Однако летчики при проведении атак на крупные корабли более полагались на бомбы среднего, чем крупного калибра. Эти бомбы а фунтах весили 250 кг (флотские), 272 кг (армейские), 454 кг (136 кг тротила) и 907 кг. В дополнение к ним, в авиабомбы были вделаны 356-мм бронебойные снаряды. Хотя Митчелл был готов в случае необходимости использовать 1815-кг бомбы, тем не менее он считал, что бомбы в 907 кг будут вполне достаточным. Он мог также рассчитывать еще и на новые, еще только проектировавшиеся, бронебойные бомбы весом 500 кг.

Учебные бомбометания на Хэмптон-Роадс назначили на июль 1921 г. Все стороны надеялись, что испытания смогут ответить на ряд вопросов, среди них главный: смогут ли бомбардировщики потопить боевые корабли основных классов. Немногие сомневались в том что самолет может нанести серьезные повреждения “тонкокожим” подводным лодкам и эсминцам, Однако более важным был вопрос – смогут ли они нанести губительные повреждения линейному кораблю, или, если сформулировать иначе, как долго линкор сможет сопротивляться атакам самолетов.

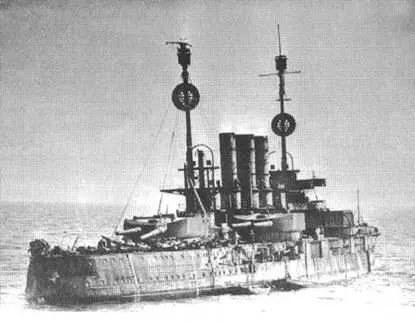

“Остфрисланд ’’ в июне 1921 г.

Лётчики сумели обнаружить корабли и установить их точные координаты, а затем атаковать фугасными бомбами управляемый по радио старый броненосец «Айова». Во время первого учебного бомбометания они потопили германскую подводную лодку U-l 17 и легко повредили эскадренный миноносец G-102. Лёгкий крейсер «Франкфурт» оказался более живучим, но и он не выдержал попаданий сброшенных с самолетов 272-кг авиабомб, однако и этот успех не был неожиданностью. Опыт прошедшей войны показал, что эти корабли уязвимы для бомб. Главный вопрос, будет ли живучесть линкора сильнее, чем разрушительная мощь авиабомб, мог быть решен только 20 июля 1921 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: