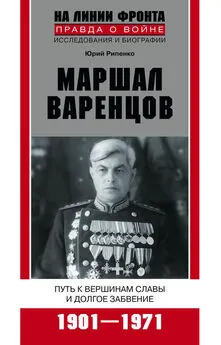

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение. 1901-1971

- Название:Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение. 1901-1971

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02894-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение. 1901-1971 краткое содержание

Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение. 1901-1971 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

20 июня 1941 года командующий 6-й армией генерал-лейтенант И.Н. Музыченко издал короткий приказ: «Штабам корпусов, дивизий, полков находиться на месте. Из района дислокации никуда не убывать. На всякие учения, связанные с отрывом от районов дислокации, испрашивать разрешения Военного совета армии. Батальоны с оборонительного строительства не снимать» [32] Рунов В.А. Жуков против Гальдера. Схватка военных гениев. М. Яуза; Эксмо, 2010. С. 186.

.

Через некоторое время командир корпуса вызвал С.С. Варенцова в штаб корпуса, чтобы все начальники родов войск и служб находились под рукой, а артиллерия 6-го корпуса осталась на полигоне.

Для прикрытия с воздуха мест постоянной дислокации войск 6-й армии вечером 20 июня в соединения поступил приказ об отзыве с лагерных сборов зенитных дивизионов дивизий и развертывании их на огневых позициях в состоянии повышенной готовности. Каждой зенитной батарее на огневых позициях было приказано иметь окончательно снаряженными 9,25 боекомплекта снарядов. Но сигнал для открытия огня определен не был [33] Там же. С. 187.

. Сергею Сергеевичу в это непростое время необходимо было проконтролировать выполнение данного приказа подразделениями зенитной артиллерии, поскольку они подчинялись начальнику артиллерии корпуса.

Глава 2

Суровые испытания

Война для С.С. Варенцова началась 22 июня 1941 года в третьем часу ночи, когда в штабе 6-го стрелкового корпуса была получена директива наркома обороны о приведении войск приграничных округов в полную боевую готовность.

«Находясь в артиллерийских лагерях, – вспоминал маршал артиллерии К.П. Казаков, – дивизионные и корпусные полки были оторваны от своих соединений и удалены от них на весьма значительные расстояния. Да и в самих лагерях далеко не все полки находились в полном составе: в это время их дивизионы поочередно проводили боевые стрельбы на артиллерийских полигонах.

Для того чтобы во всеоружии вступить в войну, артполки должны были сначала вернуться на зимние квартиры, где оставалось много боевого имущества, транспортных средств и НЗ, хранившихся на складах на случай войны. И вот с началом военных действий в условиях господства в воздухе вражеской авиации, а порой и под артиллерийским обстрелом наши артиллерийские части спешно возвращались в места своего расположения, совершая тяжелые марши» [34] Казаков К.П. Всегда с пехотой, всегда с танками. М.: Воениздат, 1973. С. 12–13.

.

Артиллерийские полки, возвращавшиеся к своим соединениям из лагерей и полигонов, долго не могли отыскать свои дивизии и установить с ними связь. Так, например, 229-й тяжелый артиллерийский полк 6-го стрелкового корпуса, поднятый по тревоге на Львовском полигоне, выступил на фронт, когда война уже началась. По плану полк должен был поддерживать части 159-й стрелковой дивизии. Один батальон этой дивизии командир полка Ф.В. Винарский нашел только к четырнадцати часам. Связь же с начальником артиллерии корпуса полковником С.С. Баренцевым он установил лишь на четвертые сутки…

Гаубичный артиллерийский полк 159-й стрелковой дивизии 6-го стрелкового корпуса был использован как пехота, не было средств тяги [35] Надысев Г.С. На службе штабной. Рига: Лиесма, 1972. С. 22–23.

.

Так что в создавшейся обстановке начальнику артиллерии 6-го корпуса стоило немалого труда подтянуть некоторые артиллерийские части к району боевого предназначения.

Тем не менее благодаря высоким организаторским способностям С.С. Варенцова, его быстрой реакции на происходящие события большая часть артиллерии корпуса начала боевые действия организованно и умело, обеспечивая оборонительные бои и отход стрелковых частей в направлении Львова.

Первым действительно неприятным сюрпризом для немцев стали действия родной для Сергея Сергеевича 41-й стрелковой дивизии 6-го стрелкового корпуса, находившейся южнее направления главного удара немецких войск.

Так как командир 41-й стрелковой дивизии генерал-майор Г.Н. Микушев имел самое непосредственное отношение к становлению С.С. Варенцова как начальника артиллерии дивизии, нелишне рассмотреть более подробно действия этой дивизии в приграничных сражениях.

В соответствии с планом прикрытия государственной границы 41-я стрелковая дивизия должна была совместно с частями укрепленного района оборонять заблаговременно оборудованную у границы полосу и не допускать прорыва противника на территорию СССР.

Передний край обороны частей дивизии проходил в 10 километрах от границы. Перед фронтом обороны дивизии создавалось предполье (в современной терминологии – полоса обеспечения). Его должны были оборонять передовые отряды, выделенные от каждого полка первого эшелона в составе усиленного стрелкового батальона.

Частям 41-й стрелковой дивизии удалось занять назначенные планом участки обороны. Несмотря на то что распоряжение военного совета 6-й армии на вскрытие пакетов с планом действий на случай войны было получено штабом дивизии только 22 июня в пять часов тридцать минут, подъем ее частей по тревоге начался значительно раньше по решению начальника штаба дивизии полковника Н.В. Еремина, находившегося в лагере и получившего около 4 часов сообщение от комендантов пограничных участков о том, что противник крупными силами перешел государственную границу во всей полосе дивизии. Прибывший вскоре командир дивизии генерал-майор Г.Н. Микушев приказал частям выдвигаться на свои участки обороны.

Части 41-й дивизии, побатальонно выдвигаясь к границе, занимали свои участки, чему способствовало в первую очередь наличие полосы обеспечения, на преодоление которой противнику потребовалось 1,5–2 часа [36] Военно-исторический журнал. 1986. № 7. С. 43.

.

Натолкнувшись на организованное сопротивление, противник превосходящими силами стремился расчленить дивизию и одновременно искал пути ее обхода. Перед генералом Г.Н. Микушевым встала задача противодействия расчленению и окружению.

Избегать расчленения удавалось благодаря высокой активности обороны, которая проявлялась в первую очередь в нанесении контратак по группировкам противника, вклинившимся в оборону, а также перед передним краем обороны. В ходе отражения атак противника командир дивизии использовал широкий маневр силами и средствами, а также огонь артиллерии по изготовившемуся к наступлению противнику. Командир корпуса по предложению начальника артиллерии корпуса полковника С.С. Варенцова усилил 41-ю дивизию корпусным артиллерийским полком. Поддерживаемые огнем 152-мм гаубиц, воины дивизии за первый день боя уничтожили сотни гитлеровцев, подбили 30 танков [37] Военно-исторический журнал. 1992. № 6–7. С. 49.

.

Интервал:

Закладка:

![Дафна Дю Морье - Путь к вершинам, или Джулиус [litres]](/books/1065430/dafna-dyu-more-put-k-vershinam-ili-dzhulius-litre.webp)