Петр Краснов - История Войска Донского. Картины былого Тихого Дона

- Название:История Войска Донского. Картины былого Тихого Дона

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-9533-6041-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Краснов - История Войска Донского. Картины былого Тихого Дона краткое содержание

История Войска Донского. Картины былого Тихого Дона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этой вольной ватаге во время похода дисциплина и порядок были образцовые. Походный атаман мог казнить смертью за малейшее непослушание. Беспрекословно повиновались и выборным есаулам и сотникам. Но кончался поход, возвращались казаки к своим домам и опять все были равные.

Кто шел с атаманом промышлять зверя, на зверовую охоту или шел воевать с татарами, персами или турками, назывался охотником . Но кто восставал против своих братьев-казаков или шел на московских людей, того и в те времена казацкой вольницы называли вором-разбойником . В степной, конный поиск казаки отправлялись малыми партиями – по 5–10 человек, широко рассыпаясь по степи. Вот откуда взялось у казаков и в лаве звено . Обыкновенно на двух казаков имелась заводная вьючная лошадь с сумами, в которые складывалось имущество, продовольствие, а впоследствии и добыча. Такие казаки, пользовавшиеся одной общей сумой, назывались односумами .

Но часто, очень часто, казаки пускались в морской поиск. Наши деды были искусными наездниками, но были также и отличными моряками. По Дону в Азовское море, из Азовского моря в Черное море – это был их обычный путь. Богатые города Крыма и турецких берегов Малой Азии были им хорошо знакомы. Для морских походов казаки строили себе большие, длинные лодки без палубы. На лодках были мачты, но парусом казаки пользовались только при попутном ветре, а против ветра шли на веслах. На каждую лодку садилось 60–100 человек, борта лодки обшивались камышом, для защиты от неприятельских пуль и для большей устойчивости лодок. На дно клали бочки с пресной водой, сухари, пшено, сушеную и соленую рыбу и смело с такими запасами пускались в неизвестные края. Водки в поход не брали. На походе – прежде всего требовалась трезвость. На казаках в походах одежда была самая бедная, чтобы неприятель не хотел поживиться ею, как добычей, чтобы легче было подходить к нему и укрываться в степи и на море.

Морские набеги казаков заставили турок укрепить находившийся в устьях р. Дона город Азов. Самый Дон перегородили они цепью из тяжелых бревен, скованных железными кольцами. Но это препятствие не останавливало казаков. Темной, ненастной ночью, в жестокую бурю, без выстрела, прорывались они сквозь эти цепи и выходили в море. Без компаса и без карт, по солнцу и по звездам, узнавали они направление и, без ошибки, вели свои лодки к турецким берегам. Завидев вдали турецкие корабли, – они рассыпались и уходили против ветра, а затем, перед закатом солнца, приближались к ним со стороны солнца, так, чтобы солнце светило прямо в глаза туркам, кидались на корабли с топорами и саблями и храбро рубились с турками. Захватив корабль, они брали на свои лодки оружие и наиболее ценные, но мелкие вещи, а затем, прорубив дно, пускали корабль ко дну. В неравном бою казаки, благодаря своей смелости и ловкости, почти всегда выходили победителями. Но доставалось нередко и казакам, и много костей казачьих покоится на дне моря. Если целый турецкий флот гнался за донцами, распустив паруса, казаки неслись к берегам, скрывали, а иногда затопляли свои лодки в камышах, а сами рассеивались по берегу. И, когда флот турецкий уходил, они собирались снова, вычерпывали воду из лодок, ставили новые весла и бросались следить за турецкими кораблями, ища случая напасть на них. Так и на море на лодках казаки действовали тем же подобием назойливой лавы, которая составила им славу на суше.

В тихую погоду черными точками рисовались на синем море казачьи лодки. Ярко сверкали на солнце белые весла, ходко шли казаки. Вдруг где-либо на ладье кто-нибудь начинал песню. Песня пелась про героев казаков, но чаще всего вспоминали в ней удалого атамана Ермака Тимофеевича. Песню пели хором, немного в нос, как пела тогда вся Русь, научившаяся песням хоровым у греков.

Далеко по синему морю раздавалась эта песня и вторили ей мерные и плавные взмахи казачьих весел.

На Усть Дона тихого,

По край моря синего

Построилась башенка,

Башенка высокая.

На этой на башенке,

На самой на маковке

Стоял часовой казак;

Он стоял, да умаялся;

Не долго мешкавши,

Бежит, спотыкается,

Говорит, задыхается:

«Кормилец наш, батюшка!

Ермак Тимофеевичь!

Посмотри-ка, что там на море,

Да на море, на Азовском то:

Не белым там забелелося,

Не черным там зачернелося,

Зачернелись на синем море

Все турецкие кораблики!»

Речь возговорит надежда-атаман Ермак Тимофеевичь:

«Вы садитесь в легки лодочки,

На носу ставьте по пушечке,

По пушечке по медненькой,

Разбивайте корабли басурманские.

Мы достанем много золота

И турецкого оружия!»

Кончат казаки свою песню, примолкнут, пригорюнятся, закручинятся, и сейчас же кто-либо из старых, бывалых казаков начнет рассказывать про походы, про хитрость турецкую, про богатство пашей, про то, как в крутой неволе томятся у них русские пленники, а прекрасные русские женщины наполняют темницы богатых турок.

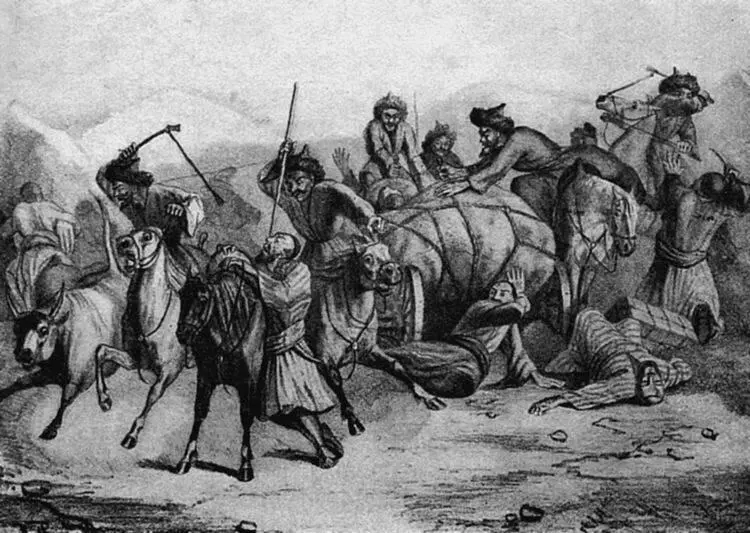

Татары

И огнем загорятся глаза казаков, крепче налягут они мускулистыми руками на вальки весел, и только пена, шипя, разбегается из-под острогрудых кораблей!

Так жили наши деды – донские казаки. Поход и смертный бой заменяли им годы ученья и строевой службы. В непогоду, на свежем морском ветру, закалялось их тело, от трудов становились крепкими руки и остер был их глаз.

Они были воинами. Доблесть воинская была на Дону выше всего. Храбрость, неутомимость, меткая стрельба, умение владеть оружием ценились больше и дороже богатства. За них выбирали в атаманы, таких людей славили в песнях и молва о подвигах их шла далеко по Дону, разливалась широкой волной по России, делалась слышной и в чужих землях – за границей.

4. Участие донских казаков вместе с русскими войсками во взятии Казани в 1552 году

Русь в это время оправлялась от татарской неволи. Города русские, Смоленск, Рязань, Москва, Новгород, были один от другого независимы. Князья, правившие этими городами, часто враждовали друг с другом, и пятьсот лет тому назад неспокойно было на Руси. Но постепенно стал усиливаться Московский князь. Он покорил себе соседних князей, смирил Новгород, усилился, завел порядочное войско.

В 1547 году великий князь Московский Иоанн ІV Васильевич венчался в Москве царским венцом, стал Царем всея Руси. Все русские города ему были подвластны. Границы его царства на юге доходили до верховьев Дона, на востоке немного не дошли до Волги, на севере захватывали Новгород и на западе остановились у Смоленска. Желая расширить свое царство, молодой, шестнадцатилетний царь, Иоанн ІV Васильевич, решил завоевать татарское Казанское царство и, тем самым, навсегда покончить с татарской неволей, в которой двести лет томились русские люди.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: