Станислав Зигуненко - 100 великих рекордов военной техники

- Название:100 великих рекордов военной техники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-1150-6,978-5-4444-8048-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - 100 великих рекордов военной техники краткое содержание

100 великих рекордов военной техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Отметим, кстати, что до появления «Триумфа» рекорд дальности поражения принадлежал зенитной ракете 5В28М ЗРС С-200Д «Дубна» и составлял 300 км.

На конечном участке полета головка самонаведения ракеты выходит на цель самостоятельно и взрывается, как только дальномер покажет минимальное расстояние до цели. При этом формируемое поле разлета поражающих элементов боевой части (например, тысяч вольфрамовых шариков) обеспечивает сбитие, даже если ракета и не попадает прямо в цель.

Помимо «дальнобойной» ракеты, «Триумф» планируют вооружить уникальными ЗУР семейства 9М96 разработки МКБ «Факел» имени П.Д. Грушина, которые предназначены для перехвата малоразмерных маневрирующих средств воздушного нападения на малых и средних дальностях, порядка 20–25 км.

Таким образом, «четырехсотка», обладая несколькими типами зенитных ракет, сможет надежно защитить охраняемые объекты от атаки с любой дистанции.

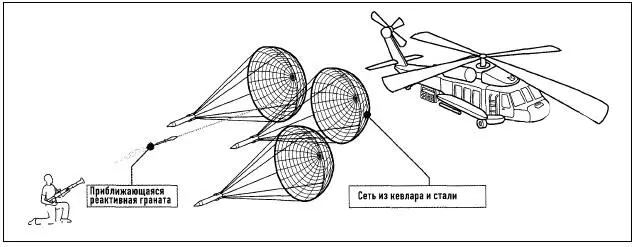

Ловите ракеты… сетями?!

Подобные сети используют для ловли зверей и рыбы, но слыханное ль дело – ловить ими самолеты и ракеты?! Между тем, вот какую интересную разработку создали наши отечественные конструкторы.

Идея эта сама по себе не так уж и нова. В одном из выпусков кинохроники начала Второй мировой войны можно было увидеть любопытный эпизод борьбы с ночными налетами авиации.

С наступлением темноты близ охраняемого объекта аэростаты поднимали высоко в небо стальные сети. И с приближением самолетов противника начиналась ночная охота. В роли загонщиков выступали прожектористы. Высвечивая самолеты, они не только помогали зенитчикам взять их на прицел, но и сами старались подогнать ослепленных вражеских летчиков к сетям. И улов случался неплохой – то один, то другой вражеский бомбардировщик попадал в невидимую паутину, не донеся свого смертоносного груза до цели.

С помощью подобного заграждения англичане пытались бороться с первыми крылатыми ракетами – знаменитыми немецкими «Фау-1». Их называли самолетами-снарядами.

Создателем этого вида боевой техники принято считать фашистскую Германию. Между тем в последнее время стали известны новые сведения, которые, думается, тоже будут интересны читателям. Американский историк космической и ракетной техники Вилли Лей утверждает, что идея подобных летательных аппаратов выдвигалась в США еще во время Первой мировой войны. Уже тогда армейские конструкторы в содружестве с фирмой «Сперри гироскоп» построили первую летающую бомбу «Баг», снабженную двигателем внутреннего сгорания и пропеллером.

Правда, испытания показали несовершенство конструкции, и работы по ее доведению продолжались вплоть до 1925 года. Однако американцы все же не смогли создать боеспособную конструкцию, и дальнейшие работы над ней были прекращены.

Таким образом, немецкие конструкторы начинали вовсе не на пустом месте. Тем не менее отдадим им должное: в кратчайшие сроки в условиях военного времени они создали самолет-бомбу «Фау-1» и начали его серийное производство. Самым значительным новшеством этого «Фау» был пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, установленный в задней части фюзеляжа. Изобретателем его долгое время считали немецкого Пауля Шмидта. Но и эта информация оказалась не совсем точной: оказалось, что еще в 1906 году российский инженер В.В. Караводин предложил «аппарат для получения пульсирующей струи газов значительной скорости, образующейся вследствие периодического сгорания горючей смеси». На него был выдан патент, или, как тогда говорили, привилегия за № 15375. Был построен и испытан опытный образец.

Парашюты и сети против зенитных ракет

Но вернемся к «Фау-1». Запускался он специальной катапультой, разгонявшей снаряд до 240 км/ч. Затем начинал работать двигатель, скорость возрастала до 580 км/ч, и самолет-снаряд двигался к цели с характерным похрюкиванием, за что и получил прозвище «хрюшка». Наведение на цель было примитивным. На борту имелся часовой механизм, с помощью которого через определенный промежуток времени отключалась подача топлива, и «Фау-1» падал вниз подобно авиабомбе. Понятно, что при такой точности можно было поражать лишь крупномасштабные цели. И немцы применяли «Фау-1», в основном, для бомбардировки Лондона.

Здесь-то и пригодились англичанам сети воздушного заграждения, в которые попадали те «Фау-1», которые не удавалось перехватить летчикам-истребителям.

Но шло время, и самым надежным щитом от налетов авиации стали радары, обнаруживающие самолеты на весьма значительном расстоянии от цели, так что они могли быть с большой вероятностью сбиты ракетами класса «земля-воздух» или истребителями-перехватчиками.

Правда, и такой щит недолго оставался надежным. Вскоре был найден путь преодоления и этой заградительной системы. Еще до входа в зону действия средств противовоздушной обороны, за несколько сот километров от нее самолет-носитель сбрасывал крылатую ракету, которая на собственной тяге летела с большой скоростью к цели на очень небольшой высоте, тщательно копируя рельеф местности.

Перехватить такую ракету стало очень трудно, поскольку радары не могли обнаружить ее заблаговременно. На большом расстоянии сигнал терялся в массе радиоотражений от холмов, высотных зданий и даже деревьев.

Положение удалось несколько исправить с помощью новейшей системы многоцелевого наблюдения JLENS [1] Радиолокационная система Joint Land attack cruise missile defense Elevated Netted Sensor system. – Примеч. ред.

, включающей сеть аэростатов с РЛС и предназначенной для дальнего обнаружения и защиты от ударов крылатых ракет. Эта система, разработка которой ведется в США с середины 90-х годов ХХ века, должна значительно увеличивать дальность обнаружения низколетящих целей и возможности их поражения активными средствами ПВО и ПРО.

Для этого, как показали расчеты, аэростаты должны находиться на высотах от 3000 м до 4500 м. Запускают их как с наземных площадок, так и с надводных кораблей, удерживая на месте с помощью прочных тросов. По этим же кабель-тросам на борт гондолы аэростата подается электроэнергия для питания электронной аппаратуры, а обратно на Землю передаются данные разведки.

В середине 1999 года на очередных учениях «Роуинг сэндз», проводившихся армией США на полигоне Уайт-Сэндз (шт. Нью-Мексико) были проверены возможности работы аэростатного комплекса JLENS в сложных метеоусловиях. Оперативное руководство осуществлялось штабом 32-го командования ПВО и ПРО армии США.

В ходе маневров было показано, что с рабочей высоты 4500 м над поверхностью земли разведывательная аппаратура аэростата JLENS позволяет обнаруживать и сопровождать маловысотные цели, обеспечивая общевойсковому командиру заблаговременное предоставление информации о воздушных и наземных целях, ранее недоступных для такого наблюдения. А принимавшая участие в учении батарея ЗРК «Пэтриот» сбила своим огнем крылатую ракету по данным, полученным от JLENS.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: