Арутюн Улунян - Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.)

- Название:Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-101-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арутюн Улунян - Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.) краткое содержание

Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К лету 1958 г. она приобрела жёсткую и персонифицированную форму. Свидетельством этого стала публикация в весьма символичный для СССР день – 22 июня – в партийном органе «Зери и популлит» статьи «С современным ревизионизмом необходимо сражаться безжалостно до полного его теоретического и политического уничтожения». В ней лично И. Броз Тито и руководимый им СКЮ обвинялись в попытках подрыва АПТ, оккупации Албании и превращения её в провинцию Югославии. Одновременно в статье заявлялось о том, что «югославские ревизионисты хотят сейчас учить народно-демократические страны тому, как строить свои отношения с СССР» [86]. Албано-югославский конфликт достаточно болезненно воспринимался советской стороной, а советское посольство ещё весной 1957 г. обращалось с предложением в ЦК КПСС, чтобы «в беседах на высоком уровне предостеречь албанских руководителей от дальнейшего усиления полемики с югославами и посоветовать им соблюдать известную выдержку в данном вопросе» [87]. Параллельно с очередным обострением албано-югославских отношений продолжали сохраняться противоречия между Тираной и Афинами.

Для советской стороны значимость Средиземноморья во второй половине 50-х гг. неуклонно повышалась. Выступив в поддержку «Плана Рапацкого», Москва продолжил наращивать своё военно-морское присутствие в регионе. Осенью 1957 г. новый командующий ЧФ адмирал

B. А. Касатонов обратился с письменным предложением к начальнику Главного штаба ВМФ адмиралу В. А. Фокину с конкретным планом. В соответствии с ним предполагалось базирование 10-12 советских подводных лодок (с последующей передачей части из них албанской стороне) в бухте Паша-Лиман Влёрского залива. Помимо этого предусматривалось обеспечить вооруженные силы Албании четырьмя дивизионами противокорабельных ракет «Стрела»; разместить в целях обеспечения прикрытия базы дивизион противолодочных кораблей, противолодочные вертолеты и средства ПВО. Более того, предлагалось дислоцировать в Албании полк бомбардировщиков «Ту-16». С конца лета 1958 г., когда в Паши-Лиман прибыла группа кораблей и подводных лодок Балтийского и Черноморского флотов, началось создание 40-й отдельной базы подводных лодок, оперативное командование которыми осуществлялось командующим Черноморским флотом [88]. Военно-морская база во Влёре рассматривалась советским руководством как создающая реальную угрозу Средиземноморскому флоту США и силам НАТО в регионе, а также как гарантия свободы прохода советских ВМФ через Босфор в критический момент потенциального конфликта с Западом. К Средиземноморью было привлечено внимание и ведущей силы НАТО – США, рассматривавших сложившееся к 1958 г. на Ближнем Востоке положение как результат активного советского проникновения. В этой связи обращалось внимание на усиление оборонных мероприятий Москвы в регионе Кавказа и проведение там манёвров в непосредственной близости от границ Турции [89]. В этой связи уже в начале 1958 г. аналитики высказывали предположения о возможном размещении в Албании советских ракет [90].

Со своей стороны, руководство НРА рассматривало происходящее как «усиление враждебного окружения» Албании, а советскими союзниками подобная ситуация оценивалась с учётом общего положения в Балканском регионе. Поэтому Москва стремилась добиться от Тираны снижения уровня конфликтности с соседними странами. 9 декабря 1958 г. посольство СССР в НРА в отчёте о проделанной работе сообщало о том, что «посольство постоянно держит в поле зрения вопросы, связанные с отношениями между Грецией и Албанией. На протяжении последних лет, – говорилось в документе, – мы неоднократно освещали этот вопрос и внесли предложения, реализация которых способствовала бы нормализации отношений между данными странами… По поручению центра мы информировали друзей о некоторых вопросах внутриполитического положения Греции, содержащихся в присланных из МИД СССР несекретных документах, что помогло друзьям лучше ориентироваться при решении вопросов об улучшении отношений со своим южным соседом» [91].

Коллективный и скоординированный характер действий союзников по Варшавскому блоку рассматривался его руководством, в котором доминировали советские представители, одним из важных условий развития этого пакта. Проведение 27 октября – 5 ноября 1958 г. специального совещания плановых органов и представителей оборонных ведомств членов ОВД по вопросам «увязки мобилизационных планов» было призвано усилить степень взаимодействия союзников как в военном, так и экономическом отношениях [92]. Активность стран-участниц Варшавского пакта осенью 1958 г. достаточно серьезно воспринималась противостоявшим Западным блоком в лице НАТО. Оценивая происходящее в балканском секторе коммунистического лагеря, авторы отчёта о деятельности разведки Штаба армии США в Европе отмечали стремление советского руководства добиться повышения оперативных возможностей вооруженных сил СССР, а также союзных вооруженных сил в рамках ОВД [93]. Их внимание привлек вывод пяти советских дивизий из Румынии, осуществленный в 2-х месячный период (с 15 июня по 15 августа) в 1958 г. и имевший значение как в политическом, так и военном отношении для складывавшейся в Варшавском пакте ситуации. Произошедшее являлось свидетельством стремления Москвы «оптимизировать» свои оборонные возможности [94]. В свою очередь, аналитики американской военной разведки не только отметили этот факт, но и политическую мотивированность проводимых кадровых сокращений в румынских вооруженных силах. Они обращали внимание на недостаточную подготовленность хотя и многочисленных, но пока слабо обученных частей болгарской армии. В аналитическом материале особо отмечалось сокращающееся число советских советников в албанских вооруженных силах [95]. В то же время в соответствии с имевшимися в распоряжении американской разведки данными, во многом отвечавшими действительности, балканская часть Варшавского пакта, несмотря на существовавшую неравномерность распределения военной силы, представляла вместе с центрально-европейской группой, куда входили Восточная Германия, Польша, Чехословакия и Венгрия, важный элемент оборонной системы Восточного блока.

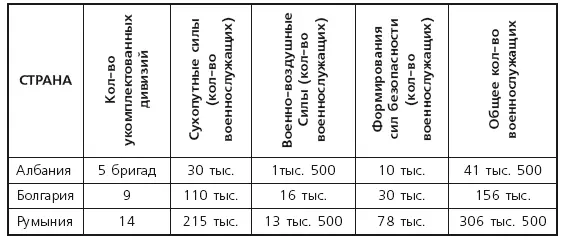

Таблица 2

Организационно-численный состав вооруженных сил балканских членов ОВД (без ВМФ) (октябрь 1958 г.) [96]

Примечательным становилось в 1958 г. усиление румынских вооруженных сил и сокращение болгарских ВС, которые проходили в этот период процесс реформирования. Серьезные изменения происходили с 1959 г. в оборонной политике и организации вооруженных сил Югославии. В соответствии с директивой Генерального штаба ЮНА от 5 августа 1959 г. началась реорганизация сил и средств югославских ВС по плану «Дрвар». Целью предпринимаемых мер было создание войсковых подразделений, готовых вести боевые действия в условиях применения ядерного оружия. В основу реорганизации был положен разработанный и принятый в 1957 г. армией США принцип так называемой «пятичленки», т. е. состоящей из пяти подразделений дивизии («Pentomic Division») [97], способной самостоятельно вести боевые действия. Однако особенность югославских бронетанковых дивизий заключалась в том, что они состояли из трёх полков. В соответствии с этим принципом дивизия состояла из пяти полков, полк из пяти рот, а батальонное звено ликвидировалось и таким образом повышалась их огневая мощь. Параллельно сокращалась пехотная часть таких подразделений. Армейские области вновь переименовывались в армии, а их бронетанковые силы дислоцировались в соответствии с новой схемой: в составе Первой армии (342 танка) они прикрывали Белград с востока по линии Смедрево-Крагуевац Кральево, в составе Третьей армии (219 танков) танковые подразделения располагались по линии Ниш – Приштина Скопье, в составе Четвертой армии (91 танк) они дислоцировались по линии Чаплина – Бенковац – Титоград, в составе Пятой армии (369 танков) танковые силы распределялись по основным направлениям Ястребарско – Петринья – Сисак – Карло-вац – Загреб – Марибор, и, наконец, в составе Седьмой армии (253 танка) основная дислокация танковых частей была вблизи населённых пунктов по линии Сараево – Осиек – Баня-Лука – Приедор – Модрича [98].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: