Сергей Михеенков - 33-я армия, которую предали

- Название:33-я армия, которую предали

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-8569-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Михеенков - 33-я армия, которую предали краткое содержание

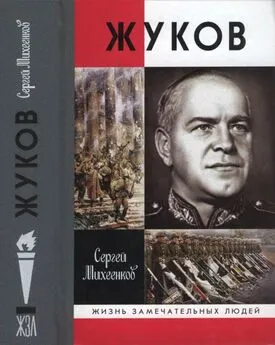

Писатель Сергей Михеенков долгие годы изучает тему гибели 33-й армии и своего земляка командарма М.Г.Ефремова. Автор повести "Последний бой командарма" и сценария одноимённого телефильма, теперь он написал документальную книгу, в которой приоткрывает завесу над некоторыми до этого неизвестными страницами истории второго вяземского окружения. Вводятся в оборот многие до сего времени неопубликованные трофейные документы. Автор не обходит стороной и сложные личные взаимоотношения генералов М.Г.Ефремова и П.К.Жукова.

33-я армия, которую предали - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На той грандиозной картине совершенно очевидны два крупномасштабных сражения, в ходе которых группа армий «Центр» стремилась выйти непосредственно к Москве и завершить окружение армий Западного фронта для последующего их уничтожения, как это произошло под Вязьмой, Рославлем и Брянском (август – октябрь 1941 г.), под Смоленском (август 1941 г.), Гомелем (август 1941 г.), Минском и Белостоком (июнь 1941 г.), где, по разным источникам, в результате ликвидации успешно созданных и намертво замкнутых «котлов» было пленено 1 419 000 бойцов и командиров Красной Армии, захвачено: 8173 танка, 11 548 орудий.

Первым сражением было Истринско-Клинское. Вторым – Наро-Фоминское.

По поводу первого начальник штаба сухопутных войск Германии (ОКХ) генерал-полковник Франц Гальдер [39]18 ноября 1941 г., т. е. фактически на четвёртый день начавшегося так называемого второго наступления на Москву, в своём знаменитом Дневнике сделал следующую запись: «13: 30 – Разговор с фон Боком:Положение на фронте 13-го и 12-го армейских корпусов (4-я армия) продолжает оставаться напряжённым. Все наличные резервы направлены в 13-й армейский корпус. 258-я пехотная дивизия [40]также брошена на юг. Организовать наступление 12-го армейского корпуса во фланг противнику, атакующему 13-й армейский корпус, невозможно из-за неблагоприятных условий местности и недостатка сил.

Фон Клюге выехал на фронт, чтобы выяснить, можно ли избежать отвода наших войск на рубеж рек Протва и Лужа.

На мой вопрос, имеются ли вообще какие-то шансы на успех наступления, фон Бок ответил, что достижимой целью наступления северного фланга 4-й армии можно рассматривать пока лишь рубеж Истра – Клин. Вообще же фельдмаршал фон Бок, как и мы, считает, что в настоящий момент обе стороны напрягают свои последние силы и что верх возьмёт тот, кто проявит большее упорство. Противник тоже не имеет резервов в тылу и в этом отношении наверняка находится в ещё более худшем положении, чем мы» [41].

Итак, в покуда ещё оптимистичных записях Гальдера направление Истра – Клин фигурирует как направление наиболее реального успеха. Но надо заметить, что начальник штаба сухопутных войск Германии в своих планах и намерениях того периода сильно ошибался относительно «более худшего положения» войск Красной Армии. После срыва первой попытки немцев овладеть Москвой, т. е. ещё в октябре, Ставка ВГК приняла решение о формировании в тылу страны 10 резервных армий. Но, как известно, формирование армии – дело, требующее достаточно продолжительного времени, а фронт жил, дышал, сражался и требовал пополнения после каждого боя, даже локального, которые принято было именовать боями местного значения. Поэтому одновременно с формированием армий Ставка спешно создавала ещё 9 танковых бригад, 49 отдельных танковых батальонов и свыше 100 лыжных батальонов со сроком ввода в строй к 1 декабря. Кроме того, на усиление дивизий Западного и Калининского фронтов в те же сроки намечалось передать 90 тысяч маршевого пополнения [42].

Часть этих вновь сформированных подразделений вскоре вольётся и в дивизии 33-й армии.

Резервы, направляемые Стакой на наиболее угрожаемые участки, сыграли решающую роль, т. е. ту роль, которую на них и возлагала история. 30-я армия Калининского фронта [43]получила четыре кавалерийские и стрелковые дивизии. 16-я и 5-я Западного фронта – две стрелковые дивизии и пять стрелковых бригад. В конце ноября на правое крыло Западного фронта на линию разграничения 3-й и 16-й была выведена и развёрнута 1-я ударная и 20-я армии резерва Ставки. 2 декабря, когда создалась угроза в центре, на Наро-Фоминском направлении (противник прорвался к Алабино) Ставка передала в распоряжение Московского военного округа (командующий генерал П.А. Артемьев) четыре стрелковые, одну кавалерийскую дивизии и семь стрелковых бригад с задачей создания внешнего оборонительного пояса столицы [44].

На северном участке Западного фронта после упорнейших боёв в районах Клина, Волоколамска, Солнечногорска и Истры, когда войска 3-й танковой группы генерала Рейнгардта подошли к Москве на расстояние пушечного выстрела, положение вскоре стабилизировалось. Контратака 1-й ударной генерала Кузнецова и 20-й армии генерала Власова увенчалась успехом. Противник был отброшен, фронт восстановлен.

В один из дней сражения на Истринско-Солнечногорском направлении Франц Гальдер занёс в свой Дневник следующую запись: «22.11.1941 г. (154-й день)

…3. Фельдмаршал фон Бок лично руководит битвой за Москву с передового командного пункта. С его невероятной энергией он всеми средствами гонит войска вперёд. Однако, как кажется, из наступления на южном фланге и в центре полосы 4-й армии ничего путного уже не выйдет. Войска здесь выдохлись. (К примеру, в моей старой 7-й дивизии одним полком командует обер-лейтенант, а батальонами – лейтенанты.) Но на северном фланге 4-й армии и 3-й танковой группы возможности для успеха ещё имеются и они используются до крайнего предела. Фон Бок сравнивает это сражение с битвой на Марне (6–9 сентября 1914 г. – Примеч. С.М. ), когда всё решил последний брошенный в бой батальон. Враг и здесь подбросил новые силы. Фон Бок вводит в бой всё, что только можно, в том числе и 255-ю дивизию из тылового района» [45].

В это время Ставка ВГК тоже бросала в бой все имеющиеся у неё резервы. Особенно тяжело приходилось 16-й армии. Дивизии генерала Рокоссовского буквально истекали кровью и из последних сил сдерживали атаки танков и мотопехоты противника. Очень часто резервы для немедленного латания дыр в более опасных местах Ставка находила в соседних армиях, на фронтах которых в это время наблюдалось относительно затишье, в том числе и в 33-й.

Подмосковная битва на Марне перемалывала новые и новые полки и дивизии. И судьбу её должен был решить последний батальон.

Ниже мы увидим, что счёт между противоборствующими сторонами вёлся уже не на батальоны, и не на роты даже – на взводы.

Как вскоре покажет время и обстоятельства, которые отольются потом в историю, у командующего группой армий «Центр» генерала-фельдмаршала Феодора фон Бока того последнего батальона не окажется. Не найдётся и твёрдости, а также той необходимой жестокости, которая предписывает маршалу воевать до последнего солдата.

Всё это найдётся у командующего Западным фронтом генерала армии Георгия Константиновича Жукова.

При этом осмелюсь предположить, что фон Боку и его генералам не хватило-то больше второго, т. е. решительности и твёрдости. Это в какой-то мере подтверждается теми же записями Гальдера, сделанными им 1.12.41. на 163-й день войны: «Невероятным для численно ослабленных частей является то, что они должны прорвать оборудованные вражеские позиции в ходе фронтального наступления. Действовать и продвигаться вперёд придётся только небольшими тактическими бросками, 12-й и 13-й армейские корпуса могут атаковать тогда, когда с противником справа и слева будет покончено.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: