Артем Драбкин - 22 июня – 9 мая. Великая Отечественная война

- Название:22 июня – 9 мая. Великая Отечественная война

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-699-57434-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артем Драбкин - 22 июня – 9 мая. Великая Отечественная война краткое содержание

Великая Отечественная до сих пор остается во многом «неизвестной войной» – сколько ни пиши об отдельных сражениях, «за деревьями не разглядишь леса». Уткнувшись в холст, видишь не картину, а лишь бессмысленный хаос мазков и цветных пятен. Чтобы в них появился смысл и начало складываться изображение, придется отойти хотя бы на пару шагов: «большое видится на расстояньи». Так и величайшую трагедию XX века не осмыслить фрагментарно – лишь охватив единым взглядом. Новая книга лучших военных историков впервые предоставляет такую возможность. Это не просто хроника сражений; больше, чем летопись боевых действий, – это грандиозная панорама Великой Отечественной, позволяющая разглядеть ее во всех подробностях, целиком, объемно, «в 3D», не только в мельчайших деталях, но и во всем ее величии.

22 июня – 9 мая. Великая Отечественная война - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другим важным шагом советского правительства в рамках реформирования армии была модернизация военной промышленности. В 1930-е годы СССР строил свою оборонную промышленность практически с нуля и крайне нуждался в новых станках, материалах и технологиях. Однако из-за войны с Финляндией Страна Советов оказалась в международной изоляции, и только торгово-экономическое сотрудничество с Германией позволило приобрести крайне необходимые материалы, оборудование и технологии, недоступные в то время на других рынках, в обмен на поставки некоторых видов сырья. Закупленные у немцев оборудование и новейшие образцы вооружения способствовали интенсивному развитию советской военной промышленности. К примеру, самая массовая противотанковая пушка Красной Армии, знаменитая «сорокапятка», была усовершенствованным отечественными конструкторами орудием фирмы «Рейнметалл-Борзиг» ( «Rheinmetall-Borsig» AG ). Авиационный двигатель М-17 являлся не чем иным, как лицензионным авиадвигателем BMW VI, 203-миллиметровые снаряды на головы солдат рвущейся к Ленинграду немецкой группы армий «Север» обрушивал тяжелый крейсер («карманный линкор») «Петропавловск» – бывший «Лютцов» ( «Lützow» ), заложенный в 1937 году на верфи в Бремене и в феврале 1940-го купленный у Третьего рейха. Немецкие станки использовались при производстве новейших советских средних танков Т-34-76.

Новейшие советские высотные истребители МиГ-3 в сборочном цеху

Эскадрилья МиГ-3 на аэродроме

Приоритетной областью расхода советских бюджетных средств стала авиапромышленность. В 1940 году ассигнования на ее развитие составили 40 % от всего военного бюджета СССР. Уже к осени советские авиазаводы, перейдя на режим работы военного времени, перескочили «немецкий рубеж» – 25 самолетов в день – и выпускали до 70-100 самолетов в сутки. Аналогичные процессы шли и в других отраслях. 1940 год стал знаковым в перевооружении танковых войск, вместо танков с противопульной броней и батальонными (серии БТ, Т-26) или полковыми (Т-28) пушками в производство пошли танки с противоснарядным бронированием и пушками дивизионного класса (средний Т-34-76 и тяжелые КВ-1 и КВ-2). Зима 1941-го стала финалом в выпуске артиллерийских систем, доставшихся Советскому Союзу в наследство от Российской империи, -122- и 152-миллиметровых гаубиц, созданных еще до Первой мировой войны и модернизированных в начале 30-х годов. Их место на конвейерах заняли орудия образца 1938 года. Опыт «зимней войны» с Финляндией заставил советское военное руководство пересмотреть свои взгляды на пистолеты-пулеметы как дорогое оружие сомнительной эффективности. Было восстановлено свернутое в 1939 году производство 7,62-миллиметровых пистолетов-пулеметов конструкции В.А. Дегтярева, и к июню 1941-го в дивизиях приграничных армий их количество исчислялось уже сотнями штук, тем самым вплотную приближаясь к штату дивизий Вермахта – один пистолет-пулемет на вооружении командира отделения пехотинцев. Также на вооружении советских войск состояла самозарядная винтовка СВТ – оружие, не имевшее аналогов в немецкой армии. В то же время в перевооружении Красной Армии были и слабые места. К примеру, производство технологически сложных зенитных автоматических пушек калибра 37 миллиметров, являвшихся незаменимым средством борьбы с авиацией противника, промышленность СССР освоила только в 1939-1940 годах.

Первый опытный образец тяжелого танка КВ (У-0) перед отправкой в Москву. Сентябрь 1939 г. В башне танка смонтированы два орудия – 45-мм и 76-мм. В декабре 1939 г., перед отправкой У-0 в 20-ю тяжелую танковую бригаду, 45-мм орудие было снято

Советский танк А-34 – прототип легендарного Т-34 на испытаниях. Весна 1940 года. Забрасывание моторного отсека бутылками с горючей смесью

Напротив, немцы смогли полностью модернизировать артиллерию своей армии в 1920-1930-х годах. Формальные ограничения, наложенные Версальским договором, обходились ими весьма бесхитростным образом – орудию присваивался индекс, говорящий о том, что оно разработано в 1918 году. Иногда это приводит к ошибочным утверждениям, что Вермахт вооружался орудиями эпохи Первой Мировой войны. В действительности основа дивизионной артиллерии немцев, 10,5-сантиметровая легкая полевая гаубица leFH 18 была разработана на «Рейнметалле» в 1929-1930 годах и начала службу в 1935 году. Полковое орудие 7,5-сантиметровое leichtes InfanterieGeschutz 18, или, сокращенно, 7,5-см lelG 18, было разработано сразу после войны и пошло в серию в 1927 году. 10-сантиметровая Kannone 18 была разработана в 1926–1930 годах и поступила в войска в 1933-1934 годах.

Сравнивая возможности техники противоборствующих сторон, всегда нужно помнить, что в 1941 году Советский Союз вступил в схватку с промышленно развитой европейской державой, обладавшей ко всему прочему опытом войны с такими же промышленно развитыми государствами Европы в ходе Первой Мировой. В Германии в 1940 году было 125 тысяч металлорежущих станков, а в СССР – только 58 тысяч, более чем вдвое меньше. Это, безусловно, оказывало влияние на количество выпускаемых на советских заводах артиллерийских орудий.

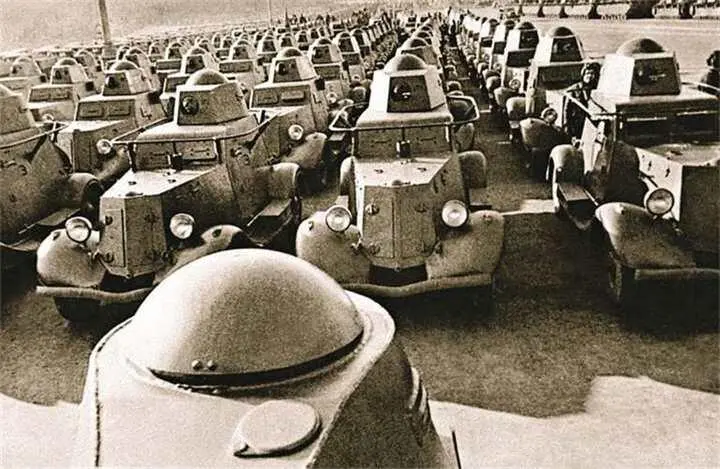

Легкие бронеавтомобили БА-20М на Манежной площади Москвы перед парадом 7 ноября 1940 г. Первый ряд составляют машины, оборудованные радиостанциями 71-ТК-1 с поручневой антенной

УКРЕПРАЙОНЫ

На Линии Молотова укрепрайоны по фронту достигали 100-120 километров и состояли из трех-восьми узлов обороны. Каждый узел обороны состоял из трех-пяти опорных пунктов. Узел обороны укрепрайона удерживал отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. Линия Молотова должна была стать созданной по последнему слову тогдашней фортификационной техники системой линии обороны, надежной опорой приграничных войск Красной Армии. ДОТы на Линии Молотова были защищены стенами толщиной 1,5-1,8 метров а толщина перекрытий – до 2,5 метра. Если лишь небольшая часть сооружений Линии Сталина на старой границе была артиллерийской, то на Линии Молотова орудиями калибра 45 и 76,2 миллиметра предполагалось оснастить почти половину сооружений. Артиллерийское вооружение имелось не только в большем количестве, но и в лучшем качестве. Высокую оценку немцев впоследствии получили шаровые установки 76,2-миллиметровых капонирных орудий Л-17, эффективно защищавшие гарнизоны артиллерийских ДОТов от огнеметов. Кроме того, УРы Линии Молотова помимо 45- и 76,2 миллиметровых орудий, установленных в ДОТах, имели и собственные артиллерийские части с гаубичной артиллерией. Хотя по плану Брестский УР не должен был быть самым сильным, фактически в июне 1941 года он был лидером по числу построенных сооружений. Однако не все построенные ДОТы были обсыпаны и замаскированы. Отсутствие земляной обсыпки не только маскировало бетонные коробки, но и закрывало трубы подходивших к ним кабелей. Впоследствии трубы коммуникаций стали «ахиллесовой пятой» многих ДОТов, позволявших немцам подрывать их или вводить внутрь сооружений огнеметы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: