Григорий Гордон - Эмиль Гилельс. За гранью мифа

- Название:Эмиль Гилельс. За гранью мифа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Классика-XXI

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89817-194-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Гордон - Эмиль Гилельс. За гранью мифа краткое содержание

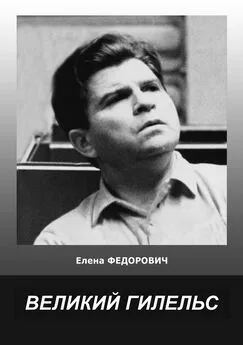

Эта книга об одном из самых великих пианистов XX века — и не только XX: его имя, легендарное уже при жизни, стоит в одном ряду с Листом, Антоном Рубинштейном, Рахманиновым...

Автор неистово полемизирует с известными советскими критиками, создавшими, по его мнению, искаженный портрет Гилельса, знакомит с неизвестными фактами из жизни пианиста, размышляет о гилельсовском искусстве и судьбе художника в меняющемся мире.

Бо́льшая часть материалов публикуется впервые.

(От издательства)

Эмиль Гилельс. За гранью мифа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В только что приведенной цитате Дружникова я опустил заключительную фразу, восстанавливаю ее. Дружников подчеркивает: сказанное им (идеализация — обязательная альтернатива) «особенно отчетливо проявлялось в советской традиции». Нечего и сомневаться: советская традиция даст очко вперед любой другой.

Теперь — к Гилельсу.

Здесь было бы уместно остановиться на статье С. Хентовой «Гилельс знакомый и незнакомый», опубликованной в журнале «Музыкальная жизнь». Но, честно говоря, у меня нет никакого желания вновь встречаться с нашим гилельсоведом. Говорю так потому, что ответ автору этого опуса был мною уже дан, причем, что называется, по горячим следам, при жизни Хентовой; однако с ее стороны никакой реакции не последовало. Всех интересующихся отсылаю к моей статье «Гилельс и критика».

Встает вопрос: для чего понадобилось С. Хентовой выступить со статьей? На то были, конечно, свои причины, и, как это часто бывает, причины сугубо личного порядка. Одна из них — на поверхности.

Л. Баренбойм в своей книге ни разу , ни единым словом не упомянул имени Хентовой, ни разу! Это ее-то! — автора «основополагающей» работы о Гилельсе, на которую просто обязан опираться любой о нем пишущий… Мало того, в предисловии к книге сказано, что Гилельс «…хотел (особенно в последние годы), чтобы о нем писал именно Лев Аронович, и никто другой…» Как это «никто другой»?! А она, Хентова?! Значит, Гилельс пожелал обойтись без нее?! Ах так, ужо тебе!

Должен ознакомить читателя с одним письмом Л. Баренбойма, которое он отправил Гилельсу в мае 1981 года. Сообщая о своем намерении создать о нем, Гилельсе, большой труд, Баренбойм спрашивает: одобряет ли он эту идею, если же нет — «…скажите мне об этом прямо. Или, быть может, кто-то уже пишет такую книгу?».

Далее следует признание Баренбойма: «Я не только испытываю потребность написать такую книгу, но и считаю это своим долгом — после ошибки, которую я в свое время совершил и за которую себя корю, — рекомендовав Вам Хентову…» Та была ученицей Баренбойма, подавала надежды, и мог ли он предвидеть, какую культурную ценность она создаст?!

Вот и получилось: с выходом в свет книги Баренбойма книга Хентовой о Гилельсе — та самая, выдержавшая два издания, — потеряла всякое значение; только фактический материал, содержащийся в ней, не может устареть. Но даже им Баренбойм не воспользовался, обошелся… Можно вынести такое?! Необходимо дать достойный отпор. И Хентова дает. Она публикует свой труд сразу в двух местах, для большего резонанса: не только в «Музыкальной жизни», но и в каком-то солидном ленинградском журнале — сейчас не помню точно, в каком, — это нетрудно выяснить. Как раз в эти годы хлынула волна всяческих разоблачений — и поделом, и зряшных — деятелей советской истории. Как было упустить такую возможность?! Лучшую мишень, чем Гилельс, трудно себе представить. Сталин его любил? Любил. Народный артист СССР? Народный. Лауреат Ленинской премии? Лауреат. Герой Социалистического труда? Герой. Отмщенья!

Риска — никакого, успех — запрограммирован. Но раз Хентова берет на себя функции обвинителя, то она обязана знать все обстоятельства дела.

А было так. «А кто такой Супагин, — пишет Н. Кожевникова, — который пять лет не разрешал Гилельсу записать Бетховена?! В конце концов, Гилельс, отчаявшись, записал [концерты] Бетховена с Кливлендским оркестром на унизительных, рабских условиях. Потому что договаривались в спешке. Потому что не было сил больше ждать. Потому что он знал, что его Бетховен должен остаться. И остался. А кто такой Супагин и где он теперь!»

А кто такой Лапин, запретивший в последний момент запись юбилейного концерта Гилельса в Одесском оперном театре, когда служащие фирмы «Дойче граммофон» были уже наготове, а Гилельсу сообщили об этом перед выходом на сцену.

И еще рассказывает Кожевникова: «После исполнения концерта Шопена в Карнеги-холле Гилельсу предложили записать его с Филадельфийским оркестром под управлением Орманди. Но прежде следовало получить разрешение из Москвы. На что и от кого? — спрашиваю у Фаризет [жены Гилельса]. — Не знаю, — говорит, — так полагалось.

Стали ждать, разрешения не поступало, вообще никакого ответа. Орманди в Филадельфию улетел, Гилельс в гостиничном номере не спал, не ел. Разрешение поступило 31 декабря, вечером. И сразу началась запись.

Тогда и была сделана фотография, где у Гилельса — не лицо, а скорбная маска. У оркестрантов Филадельфийского оркестра пропал Новый год, а у Гилельса — кусок сердца. Кто ответит?»

В таких условиях — для артиста совершенно невыносимых, почти непреодолимых — была сделана знаменитая запись. Можно ли представить себе в подобной ситуации, скажем, Горовица или Микеланджели?! Попробуйте.

Когда Яша Хейфец «вызвал» Гилельса, пожелав сыграть с ним — и записать — некоторые скрипичные сонаты, то Госконцерт, распоряжавшийся зарубежными гастролями наших артистов, под разными предлогами — вроде того, что лимит дней, разрешенных к пребыванию за границей, уже исчерпан — сорвал поездку, не выпустил Гилельса.

Не буду множить примеры.

Для Хентовой же Гилельс — баловень, любимец, счастливец, только и получавший награды да звания; она повторяет это без устали.

Пора бы распрощаться с Хентовой — наш разговор слишком затянулся. Но, к сожалению, не получится. Давно известно: женская месть — безоглядна. И Хентова продолжает сводить счеты с Гилельсом, совершенно теряя голову. Изготовляя в большом количестве книги о музыкантах, она обязательно привлекает имя Гилельса: оно всегда наготове; как только нужно высветлить нечто хорошее, присущее этим музыкантам, — здесь-то и помогает выгодное соседство с чем-то не очень хорошим, гилельсовским. Как правило, имя Гилельса употребляется чуть небрежно, походя, — этакая расхожая монета.

Перелистаем книгу «Пианистка Маргарита Федорова»

С. Хентова делает тонкое наблюдение: «…В отличие, например, от Гилельса, Федорова избегает открывать программу маленькой пьесой…» Есть ли смысл опровергать, доказывать, спорить — простите меня — с дурацкой выдумкой?! Не собираюсь, лучше промолчу.

Еще. «Особенно сложной задачей [для М. Федоровой] оказывались выступления с оркестром. Дирижеров выбирать не приходилось, возможности реализовать свои дирижерские пристрастия, как это было у Гилельса… Федорова тоже не имела». Какая несправедливость! Стремление Хентовой равнять Федорову с Гилельсом — и, разумеется, не в его пользу — видно невооруженным глазом.

Нравится мне и такой пассаж — в очерке о Рихтере: «Гилельс репетировал перед концертом много, на гастроли возил с собой настройщика Г. Богино, не только готовившего рояль, но и прослушивавшего репетицию в разных местах зала, для проверки акустики. (Надо же, какое безответственное отношение к своему делу! — Г. Г. )

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: