Григорий Гордон - Эмиль Гилельс. За гранью мифа

- Название:Эмиль Гилельс. За гранью мифа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Классика-XXI

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89817-194-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Гордон - Эмиль Гилельс. За гранью мифа краткое содержание

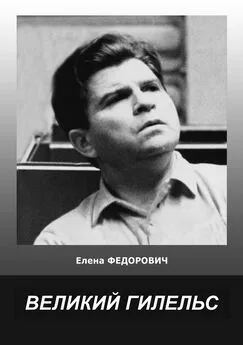

Эта книга об одном из самых великих пианистов XX века — и не только XX: его имя, легендарное уже при жизни, стоит в одном ряду с Листом, Антоном Рубинштейном, Рахманиновым...

Автор неистово полемизирует с известными советскими критиками, создавшими, по его мнению, искаженный портрет Гилельса, знакомит с неизвестными фактами из жизни пианиста, размышляет о гилельсовском искусстве и судьбе художника в меняющемся мире.

Бо́льшая часть материалов публикуется впервые.

(От издательства)

Эмиль Гилельс. За гранью мифа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

От встреч с Сигалом была и прямая польза: он, случалось, советовал Гилельсу — что играть, как построить программу того или иного выступления — словом, помогал; для Гилельса были очень ценны рекомендации старшего друга. И в дальнейшем Гилельс не терял связи с Сигалом, дорожил его мнением, храня к нему чувство признательности.

Приведу рассказ очевидца — С. А. Гешелина, доктора медицинских наук, профессора — о последней встрече Гилельса с Сигалом.

В Одессе, в доме его родителей иногда устраивались музыкальные вечера — конечно, не без участия Сигала; мать Гешелина дружила с Рейнгбальд. «Событием на таких вечерах, — вспоминает Гешелин, — были выступления молодого Гилельса, который приходил с Бертой Михайловной, и они, по-видимому, „прогоняли“ программу будущего концерта.

Ираклий Андроников в одном из устных рассказов говорит об „атмосфере интеллектуального озона“. Не боясь показаться нескромным, я полагаю, что эта броская метафора определяет атмосферу, которая царила в довоенном доме моих родителей. Думаю, что общение с людьми высокой культуры способствовало гармоничному развитию юного Гилельса, ставшего впоследствии одним из величайших музыкантов мира».

Теперь — обещанный рассказ. «В послевоенные годы, — пишет Гешелин, — гастролируя в Одессе, Гилельс неизменно бывал в нашем доме, посещал и Сигала. Последняя встреча с ним, при которой мне тоже довелось присутствовать, состоялась, когда Александр Маркович был уже стар, плохо видел, с трудом передвигался, почти не выходил из дому. Печально и неуютно выглядела просторная и казавшаяся мрачной квартира одинокого угасающего человека. Гилельс, восхищавшийся в юности интеллектом, разносторонней эрудицией и безупречным вкусом Сигала, запомнивший его сильным, энергичным, эмоциональным, уверенным в себе, был ошеломлен. Однако он сразу овладел собой и разрядил обстановку, стал вспоминать „старую Одессу“, Берту Михайловну, моего отца, рассказывал „и в шутку, и всерьез“ о своих поездках и — главное! — подчеркнуто заинтересованно обсуждал с Сигалом свои новые программы, показывая, как важно для него мнение Александра Марковича. Я думаю, что эта встреча была последним ярким впечатлением и светлым воспоминанием, которое унес из жизни старый профессор».

В этом маленьком эпизоде Гилельс предстает таким, каким был в действительности, — немногие умели разглядеть в нем — при его знаменитости, «отдельности» и внешней неприступности (о чем ниже) — способность к состраданию, душевную тонкость; при том — ничего напоказ, «для чего-то», и никаких разговоров потом — вроде того, что я очень поддержал своего друга в его тяжкие дни, а таких признаний мы наслушались… (нельзя не заметить в скобках: отсутствие привычной саморекламы отличало его от многих знаменитостей, что вызывало, как это ни невероятно, какое-то недоверие и «напряженное» отношение — слишком уж «не похож»…)

Рейнгбальд всесторонне воспитывала мальчика, привлекая к тому и окружавших ее людей, в оба следила за его развитием: давала книги, которые он должен был прочесть — какие «по необходимости», какие для отдыха. И Гилельс узнал многие шедевры мировой литературы (замечу: вовремя!), никогда не считая это какой-то особой заслугой, имеющей значение для других людей; ему было интересно, и этого достаточно. Он даже специально занимался Шекспиром с неким профессором, и профессор был доволен. П. П. Коган тоже опекал Гилельса: посылал ему длинные списки книг, которые Гилельс должен был «освоить», и на каждое такое письмо Гилельс неизменно отвечал — отчитывался… Трогательно это выглядит: «Очень Вам благодарен, — пишет он, — за новый список книг, но из него я только не прочел Гоголя „Мертвые души“. Если Вам не трудно, то, пожалуйста, вышлите мне еще список. Я очень интересуюсь историей музыки и общей историей». Музыка, разумеется, была на первом месте, — и Гилельс открывал для себя незнакомые сочинения, «новые» направления, стили…

Рейнгбальд вместе с Сигалом посоветовали Гилельсу, как пишет Хентова, прослушать в театре некоторые оперы, — и он услышал «Кармен», «Травиату», «Лоэнгрина» и «Фауста»…

Очень сомнительно: невозможно себе представить, чтобы Гилельс — при его-то любознательности — с детства посещавший вместе с родителями (чаще всего с отцом) симфонические концерты, не заглянул бы — без всяких рекомендаций — в самое знаменитое здание города, все время обходя его стороной.

И еще, что очень важно: Рейнгбальд часто играла с Гилельсом в четыре руки, применяя этот испытанный метод «создания» музыканта. Так «вели себя» Леонид Николаев с Софроницким, Блуменфельд с Горовицем.

Генрих Густавович Нейгауз, третий, последовательно, учитель Гилельса в аспирантуре Московской консерватории, тоже короткое время — но уже после окончания «официальных» занятий с Гилельсом — «общался» с ним, сидя за одним роялем, сожалея, однако, что не делал этого раньше. В книге «Об искусстве фортепианной игры» многие годы спустя он признавался: «Что греха таить! С такими, как Гилельс, наилучшим методом было бы, кроме прохождения положенного репертуара, ежедневное чтение с листа, предпочтительно в четыре руки, ознакомление со всей неисчерпаемой камерной и симфонической, да и всякой другой — „внефортепианной“ — литературой. При таком стихийном пианистическом виртуозном даровании, как у Гилельса, широкое ознакомление с музыкой — самое верное средство для развития таланта…» И немного дальше: «В порядке критики и самокритики скажу, что музицирование, игра в четыре руки и т. д., которые я считал самым лучшим средством развития таланта такого пианиста, как Гилельс (конечно, и других молодых пианистов тоже), я с ним практиковал очень редко, главным образом во время эвакуации в Свердловске (в годы войны), да и то недолго, так как мы вскоре расстались: в так называемой „нормальной жизни“ совершенно нет времени для этой необходимой работы…»

Но Рейнгбальд, живя «нормальной жизнью», все-таки успевала играть с Гилельсом в четыре руки, и вообще всячески его «обогащала». Ее забота и участливость дали, конечно, свои результаты: Гилельс развивался, так сказать, последовательным образом.

Много позже, во второй половине 50-х годов, Нейгауз в своей только что упомянутой книге оценил это, мягко говоря, своеобразно. Читаем: «Когда Э. Гилельс приехал учиться у меня в аспирантуре МГК, мне пришлось сказать ему однажды: ты уже мужчина, можешь есть бифштексы и пиво пить. А тебя до сих пор вскармливали детской соской. Преподавательница (!) учила с ним на уроке отдельно левую руку и т. п., вместо того, чтобы заставлять его делать это дома самостоятельно, и не развивала достаточно его музыкальное мышление, а также не знакомила его с музыкой вообще, несмотря на его огромную восприимчивость и талант».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: