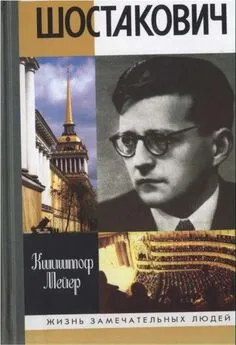

Кшиштоф Мейер - Шостакович: Жизнь. Творчество. Время

- Название:Шостакович: Жизнь. Творчество. Время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02896-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кшиштоф Мейер - Шостакович: Жизнь. Творчество. Время краткое содержание

Автору книги Кшиштофу Мейеру, известному польскому композитору и музыковеду, еще в начале 60-х годов удалось осуществить свою мечту — познакомиться со своим выдающимся современником — Д. Д. Шостаковичем. Общаясь с Мастером, вслушиваясь в его музыку, К. Мейер стремился раскрыть загадку Шостаковича, понять эту яркую и противоречивую личность. Результатом этих раздумий и стала настоящая биография — увлекательное повествование о жизни и творчестве русского гения, представляющее фигуру композитора на фоне драматических событий его эпохи.

Шостакович: Жизнь. Творчество. Время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако апогей борьбы с «космополитами и формалистами» наступил только через три года после этих событий. В первой половине 1949 года атаки на деятелей культуры велись уже во всех областях творчества: в литературе, музыке, театре, изобразительном искусстве и кинематографии.

28 января 1949 года в «Правде» появился отклик на партийное постановление, касавшееся театральных критиков. Наряду с явными антисемитскими акцентами статья содержала такие обвинения, которые в свете советского законодательства могли быть истолкованы как тяжкое умышленное преступление. Вскоре на собрании московских писателей Константин Симонов публично «разоблачил» «заговорщицкий характер антисоветской деятельности космополитов без родины», а сами обвиняемые приписывали себе всевозможные прегрешения, признаваясь даже в участии в тайной антисоветской деятельности. По этому случаю Симонов раскрыл настоящие фамилии писателей, печатавшихся под псевдонимами, чтобы развеять всякие сомнения в их еврейском происхождении.

В музыкальной сфере кульминация событий наступила в первой половине 1948 года, а предлогом для массированной атаки на композиторов стала опера Вано Мурадели «Великая дружба». В музыкальном отношении опера не представляла большой ценности (впрочем, как и все творчество этого грузинского композитора), однако она имела явный идеологический подтекст, и это сулило надежды на ее успех: содержанием либретто была борьба с «врагами народа» в Закавказье, а одним из главных героев выступал грузинский комиссар Серго Орджоникидзе, эффективно «очищающий» родину от «вражеских элементов».

Премьера «Великой дружбы» состоялась 28 сентября 1947 года в Сталино (ныне Донецк). В результате усиленных стараний местной партийной организации постановка оперы была рекомендована двенадцати другим советским театрам, при этом выражалось пожелание, чтобы день премьеры совпал с торжественным празднованием тридцатилетия Октября. Таким образом, четыре следующие постановки были подготовлены к 7 ноября, а одна из них, особенно пышная, состоялась в московском Большом театре, где для этой цели выделили гигантскую сумму в 600 тысяч рублей.

Однако успех спектакля был столь же ошеломляющим, сколь и кратковременным. Вскоре после премьеры состоялось закрытое для широкой публики представление, на котором присутствовал Жданов, а вероятнее всего, и сам Сталин, которому случалось посещать Большой театр. Власти оценили «Великую дружбу» крайне негативно. Во-первых, были замечены важные политические упущения в изображении национальных конфликтов в Закавказье. Во-вторых, Сталину пришлась не по вкусу музыка, которую он раскритиковал за отсутствие (по его мнению) народного характера, и уже окончательно его возмутила лезгинка — распространенный на Кавказе народный танец, использованный Мурадели в опере. (Сталин имел определенные музыкальные пристрастия; к примеру, было известно, что его любимая песня — грузинская народная мелодия «Сулико».) Последняя премьера оперы прошла 14 декабря 1947 года в Алма-Ате, после чего события стали развиваться с молниеносной быстротой. Первым делом состоялась драматическая встреча Жданова с Мурадели и директором Большого театра Яковом Леонтьевым. Мурадели покаялся, а Леонтьев через несколько дней умер от сердечного приступа. В январе 1948 года Жданов отдал распоряжение организовать совещание московских композиторов, чтобы после трехдневных заседаний многозначительно заявить: «Центральный комитет… учтет итоги дискуссии и сделает соответствующие выводы» [348] Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). М., 1948. С. 170.

.

Январское совещание имело особый характер. Главной его целью была, разумеется, не критика создателей и постановщиков оперы «Великая дружба», а составление списка композиторов, представляющих формалистическое направление. Сталин поручил Жданову выявить самых «антинародных» деятелей музыкального искусства, а тот постарался, чтобы составлением «черного списка» занялись сами композиторы.

Спустя годы это собрание вспоминал композитор Никита Богословский:

«За каждым столиком сидело четыре человека — три музыкальных деятеля, а четвертого, как правило, никто не знал. Все заседание эти самые „четвертые“ что-то строчили в своих тетрадках… Я сидел с Самосудом и Соловьевым-Седым. Прокофьев Сергей Сергеевич опоздал и сел где-то впереди. Он был в пимах, с огромным толстым портфелем и со значком Лондонского королевского общества. Было душно, он выглядел уставшим… Сел, закрыл глаза и, наверное, задремал. Сидевший рядом Шкирятов (заместитель председателя Комиссии партийного контроля. — К. М.) вдруг громко, на весь зал сказал: „Прокофьеву не нравится речь Андрея Александровича [Жданова]. Он заснул“. Прокофьев открыл глаза и спросил: „А вы, собственно, кто такой?“ Шкирятов показал на свой портрет, висящий на стене, и говорит: „Вот это я“. Прокофьев очень удивился: „Ну и что?“ Тогда встал Попов, секретарь ЦК, который вел это собрание, и сказал: „Товарищ Прокофьев, вы тут шумите, а если вам не нравится речь Андрея Александровича, — можете уйти!“ Прокофьев встал и ушел…» [349] «…Уцелел, потому что смеялся»: Беседа с Никитой Богословским // Огонек. 1990. № 45. С. 27.

Жданов перечислил имена композиторов, на которых, по его мнению, лежала наибольшая вина за плачевное состояние советской музыки: Шостакович, Прокофьев, Мясковский, Хачатурян, Попов, Кабалевский и Шебалин. После этого он прервал чтение своего доклада и обратился к залу:

— Кого вам угодно будет присоединить к этим товарищам?

Из зала послышался голос:

— Шапорина!

Таким образом в «черном списке» Жданова оказался (правда, временно) и Шапорин.

«Обвиняемые» не выказали особой склонности к публичному самобичеванию. Виссарион Шебалин на совещании почти не касался своего творчества и при этом осмелился защищать своих коллег (особенно Шостаковича) от нападок. Гавриил Попов вообще отказался от выступления.

Шостакович выходил на трибуну дважды. Первый раз он говорил весьма лаконично, отметил некоторые недостатки в работе композиторов (прежде всего консервативного направления). Очевидно, такое поведение было сочтено неудовлетворительным, и в последний день работы совещания Шостаковичу пришлось выступить вторично. На сей раз он покритиковал и «формалистов» (больше всего Мурадели), хотя наряду с этим дал высокую оценку таланту Прокофьева, Мясковского и Хачатуряна. Говоря о своем творчестве, он лишь в общей форме признал наличие в нем «неудач и серьезных срывов».

Зато один из наиболее агрессивных участников совещания композитор Владимир Захаров выступил в таком тоне:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Кшиштоф Мейер - Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание]](/books/1082397/kshishtof-mejer-shostakovich-zhizn-tvorchestvo-vremya.webp)