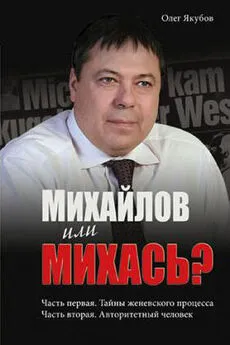

Олег Якубов - Михайлов или Михась?

- Название:Михайлов или Михась?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2013

- ISBN:978-5-4444-1342-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Якубов - Михайлов или Михась? краткое содержание

Об этом знаменитом процессе, о том, как живет сейчас российский бизнесмен, один из крупнейших в стране благотворителей Сергей Анатольевич Михайлов — книга журналиста-международника, писателя Олега Якубова.

Олег Якубов — автор более двадцати книг и многих киносценариев, его журналистские расследования и репортажи известны читателям многих стран мира, книги переведены на разные языки. Автор является заслуженным работником культуры, членом русскоязычного Союза писателей Европы, удостоен престижных журналистских и литературных премий, государственных и общественных наград.

Михайлов или Михась? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Участие». А мне вспоминается тот погожий весенний день, когда закладывался и освящался, с благословения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, первый камень будущего храма, с каким радостным волнением и гордостью говорил тогда Сергей Михайлов о том дне, когда откроются двери и придут сюда верующие. И этот день уже близок.

— Апостол Иоанн говорил, что Бог есть любовь. И кто не познал любви, не познал Бога, — рассуждает Сергей Михайлов. — Написав свои знаменитые строки «Умом Россию не понять… в Россию можно только верить», поэт Тютчев отождествлял Россию с Богом, как высшее проявление любви и патриотизма. Для меня любовь к Богу — это и есть любовь к ближним, любовь к своей Отчизне.

Глава восьмая. ИСПЫТАНИЕ ПОЛЮСОМ

— Как ты относишься к путешествию на Северный полюс? — спросил меня Сергей.

— Так же, как Аркадий Бухов относился к путешествию с парусом.

— Писатель Бухов? — уточнил Михайлов. — Знаю, читал, хороший писатель. Но при чем тут Бухов?

— В рассказе «Парус» героя Бухова спросили, как он относится к путешествию с парусом, на что герой ответил, что это его самое любимое занятие. Особенно он любит такие путешествия, когда сам едет в мягком купе поезда, а парус в соседнем, багажном вагоне.

Сергей шутку не мою, но Аркадия Бухова оценил и спросил напрямую: «На Северный полюс со мной полетишь?» Я среагировал мгновенно: «Только по приговору суда». И стал собираться.

О полярной «болезни» Михайлова я уже к тому времени был наслышан.

К началу двухтысячных годов ситуация в Арктике сложилась для России критической. Последняя советская полярная экспедиция прекратила свою работу в 1991 году. Потом уже было не до полюса, о нем попросту никто и не вспоминал: дел и на материке было выше горла. Кто-то строил новое государство, кто-то с короткими перерывами на сон и еду «пилил бабки», приватизировал отдельные предприятия и целые отрасли промышленности. Одним словом, все были заняты. О том, что в Центральной Арктике сосредоточено до семидесяти процентов всех мировых за-пасов нефти и газа, множество других полезных ископаемых, что обороноспособность северных рубежей необходимо поддерживать — об этом просто почти никто не вспоминал. Говорю «почти» потому, что все же оставалась небольшая группа сподвижников, одержимых людей, однажды и навсегда покоренных полюсом. Но к 2002 году России достаточно о более чем двенадцатилетнем отсутствии России в Арктике убедительно напомнили иностранные специалисты — американцы, канадцы, норвежцы и даже японцы. Если их научные и дипломатически обтекаемые формулировки перевести на общедоступный бытовой язык, то заявление могло бы прозвучать примерно так: не хотите осваивать сами, не мешайте нам. К тому времени государство практически полностью прекратило финансировать освоение и развитие северных полярных территорий. Прекращение научных работ в районе Северного полюса означало и полное прекращение политического присутствия России в этом регионе, утрату стратегических и оборонных приоритетов страны, разрушение инфраструктуры по всей главной северной магистрали — Севморпути. Само собой, это повлекло бы и потерю для России огромных месторождений полезных ис-копаемых, газа и нефти в том числе.

Несколько лет спустя полярник Владислав Пигузов написал такое простенькое, безыскусное четверостишие:

Зимовок мертвые глазницы

По берегам, нам дорогим.

И мягко стелет заграница:

Не можешь сам — отдай другим!

К тому времени у полярников появился «свой человек» в Государственной думе. И не простой депутат, а вице-спикер нижней палаты — известный в прошлом полярник, Герой Советского Союза Артур Чилингаров. Но даже ему оказалось не под силу доказать в высших эшелонах власти необходимость срочного создания российской дрейфующей станции. Вернее, даже не так. Необходимости дальнейшего освоения Северного полюса никто не отрицал, но и денег не давали. Даже поддержка Госгидромета своего действия не возымела. Тем более что главное научное подразделение по изучению северных широт — Научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики — хранило гробовое молчание. Да и к чему вмешиваться, когда все и так замечательно. Регулярно выплачивается зарплата, защищаются диссертации — и никаких хлопот. Но полярники, во всяком случае в большинстве своем, — люди бесстрашные и неугомонные. Они и придумали невиданную доселе авантюру государственного масштаба и значения. Прошу прощения за менторство, но считаю своим долгом именно в данном контексте напомнить, что истинное значение слова «авантюризм» изначально подразумевало приключение или дело, опасное по своей природе, сопровождаемое риском неожиданных событий, но при любых обстоятельствах — передовое.

Вот один из таких авантюристов, бывший штурман полярной авиации Александр Орлов и обратился к другу своей юности Сергею Михайлову. Он часами доказывал Сергею всю важность и необходимость немедленного создания первой российской дрейфующей станции, показывал любительские фильмы, фотографии, приводил научные выкладки, а потом, исчерпав все аргументы, заявил напрямую: «Это нужно не только нам, полярникам. В первую очередь это нужно России. И кто-то же должен стать первым».

Людям, заставшим докосмическую эру, не нужно напоминать, какой заслуженной славой и авторитетом пользовались в Советском Союзе полярники. Не случайно Золотую звезду Героя Советского Союза за номером 1 вручили когда-то полярному летчику Анатолию Ляпидиевскому. И возвращавшихся после экспедиции полярников страна в те годы чествовала ничуть ни с меньшими почестями, чем впоследствии космонавтов. Это сейчас на вопрос, кто такой Папанин, некий московский десятиклассник усмехнулся и снисходительно поправил: «Не Папанин, а Папанов. Кто же не знает — волк из “Ну, погоди!”». И хотя мальчишки поколения Михайлова в детстве мечтали стать не полярниками, а космонавтами, серьезные аргументы Орлова и Чилингарова Сергей Анатольевич воспринял с должным пониманием. Прекрасно он осознавал и ту ответственность, которую добровольно взваливает на себя, возглавив организацию этого и впрямь государственного масштаба проекта.

Уже первое совещание, проведенное в Санкт-Петербурге, в Институте Арктики и Антарктики, показало, что подготовка потребует не только огромных материальных вложений, но и займет много времени. Опыт создания экспедиций был, по сути, утрачен. За те двенадцать с лишним лет, что прошло с момента работы последней советской дрейфующей станции, в освоении и исследовании Арктики произошли поистине глобальные изменения. Иными стали научный подход, система изысканий и исследований, появились совершенно иная, нового поколения техника, полярное оборудование. Не умеющий и не любящий ничего делать вполсилы, Михайлов всерьез занялся изучением проблемы. Если на первом совещании в Институте Арктики он все больше молчал и слушал, то уже ко второму заседанию, месяца через полтора, у него накопилось столько профессиональных вопросов, что у специалистов даже сомнений не возникало в том, что с ними обсуждает проблему человек, полностью разбирающийся в глубинной сути вопроса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: