Лидия Дыко - Беседы о фотомастерстве

- Название:Беседы о фотомастерстве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Дыко - Беседы о фотомастерстве краткое содержание

В книге, предлагаемой читателю, и пойдет разговор об изобразительном решении темы в фотографии. Проблема большая, и автор не претендует на исчерпывающее ее изложение, на создание законченной теории композиции фотоснимка и не ставит перед собой такой задачи. В данном пособии разрабатывается ряд вопросов изобразительного решения снимка, представляющихся автору весьма существенными. Будет правильным сказать, что данная книга может явиться лишь введением в сложную область теории фотоискусства. Имея в виду уровень подготовки читателя, автор стремится познакомить его с теоретическими проблемами фотоискусства через их практическое применение и осмысление. Речь пойдет о средствах и приемах изобразительного решения снимка – о выборе точки съемки, заполнении картинной плоскости, создании акцента на главном объекте изображения и пр. Это как бы вторая ступень освоения мастерства, если первой считать изучение технических средств получения фотоизображения.

Беседы о фотомастерстве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

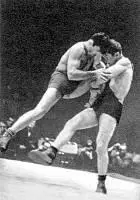

Примером снимка, в котором нарушены классические принципы равновесия, может служить фото 53 (Е. Шматриков "Борцы"). Фигуры спортсменов расположены в правой части кадра и сюда же направлено движение. Вертикальная ось основной группы, таким образом, резко смещается от центра вправо, равновесие композиции нарушается, она теряет свою устойчивость. Но это, конечно, не случайность, а сознательно примененный автором композиционный прием. Фотограф знает, что равновесие сообщает рисунку устойчивость. Следовательно, потеря равновесия, выход из устойчивого положения содержат в себе элемент динамизма. Значит, неуравновешенная композиция должна помочь передаче движения и сделать снимок более динамичным. Так оно и есть: потеря композиционного равновесия на фото 53 усиливает эффект внутрикадрового движения. Эффект подчеркивается также уклоном линии горизонта.

Итак, большое количество конструктивно четких по композиции и живописных по рисунку снимков показывает, что в основе их изобразительного решения всегда лежит определенный замысел автора, а материал компонуется по тому или иному принципу.

Один из таких принципов – формирование смыслового и композиционного центра, который становится началом построения кадра. В других случаях композиция решается по законам равновесия (что, конечно, не снимает задачи акцентирования внимания зрителя на главном объекте изображения). Основой построения кадра может стать и сопоставление темного и контрастного переднего плана с нерезкой и светлой глубиной. Возможно решение снимка на ярком световом пятне при общей низкой тональности всего поля кадра. Структурным принципом может явиться симметрия линейного рисунка, и многие другие приемы становятся организующим началом изобразительного решения темы в фотографии. В результате рождается четкая композиция кадра, становящаяся ключом к пониманию образного строя картины.

И только в рыхлых по форме снимках, где авторская мысль теряется в запутанных линиях или пестрых тонах изображения, мы не сможем найти принципа организации материала, поскольку он не был определен и найден самим автором. В таких снимках нет ни продуманных тональных сопоставлений, ни выразительного линейного рисунка, ни какого-либо иного композиционного начала. Отсюда – и пестрота, несобранность, неслаженность изображения. Отсутствие приема... Это плохо.

Но вот перед нами фото 54. Тут уже не скажешь, что у автора не было замысла, что приемы построения изображения остались неиспользованными: каждому ясно с первого взгляда – снимок построен на контрастах черного и белого. Картинная плоскость разделена по диагонали и покрыта наполовину ярким белым тоном, наполовину – глухим черным. На белое проецируется темный силуэт одуванчика, на черное – яркий белый шарик цветка. Все ясно, четко, но... схематично. По существу, содержанием снимка стал сам композиционный прием, живая эмоция заменена выстроенным, стилизованным изображением... Мы можем, конечно, использовать такие изображения в качестве декоративного рисунка, плаката и пр. Они также служат учебными упражнениями при изучении основ композиции. Но вряд ли мы сможем признать их законченными художественными картинами. Эти упражнения демонстрируют известную подготовленность фотографа, его исполнительское мастерство, что иногда подкупает зрителей. Но как бы эффектен и красив ни был подобный кадр, он не удовлетворит требовательного зрителя. Ибо за внешним рисунком ничего нет, только сочетание линий и тонов... Трудно говорить здесь о глубине мысли, о жизненных наблюдениях, о художественном образе.

Принципы компоновки материала служат для раскрытия замысла автора и достижения художественной выразительности, через которую проступает жизненная правда произведения. Сами же эти принципы как бы растворяются в содержании, прочно сливаются с ним. В подлинно художественном снимке не так-то просто обнаружить приемы его построения. Прием, выступающий слишком отчетливо, – признак поверхностного и часто формального понимания смысла композиционного творчества.

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

Ритмический рисунок кадра

Художественная организация линий и тонов.В любом фотографическом снимке легко обнаруживаются два основных элемента, из которых состоит изображение, это – тона и линии, выступающие в самых различных соотношениях. Оба этих элемента можно увидеть и в кадре, построенном на контрастной светотени, и в снимке, выполненном в мягкой тональности. Острый линейный рисунок чаще всего имеет и тональные переходы.

К тонкой гамме тонов обычно подключается и линия, выступающая порой как очертание контуров фигур и предметов. Однако линии здесь существуют не в том виде, в каком мы встречаем их, например, в карандашном рисунке. Линия на фотографии не является первичным элементом, а возникает как производная от тона. Она представляет на снимке лишь раздел двух тонов, иногда ясный и четкий, иногда мягкий, а порой и вовсе расплывчатый.

Таким образом, можно сказать, что основным элементом фотоизображения является тон. Но вместе с тем в ряде случаев граница раздела двух тонов – линия – приобретает столь ярко выраженный характер, что становится основой композиции, ведущим началом в изобразительной форме. Поэтому, понимая линию как элемент изображения, производный от тона, мы можем говорить как о тональной, так и о линейной композиции. С помощью тона и линии оттачивается изобразительная форма снимка и выражается его содержание.

Рассмотрим несколько примеров.

Фото 55 (Э. Соколов "По свежему снегу") служит примером композиционного решения кадра на мягких тональных переходах. Линии хотя здесь и есть, но как активные элементы не используются. Характер выбранного для съемки пейзажа, время года и конкретные погодные условия очень точно передаются именно с помощью градации тонов. Изобразительный замысел фотографа и опирается на характер материала. Отсюда – ассоциативность снимка, который отлично передает поэзию русской зимы.

А вот на фото 55,а (Э. Соколов "Этюд") на фоне мягкого тонального рисунка начинают обозначаться линии, они участвуют в построении кадра наравне с тоном: глубина здесь передана очень мягкой градацией тонов, а передний план – четкими линиями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: