Лидия Дыко - Беседы о фотомастерстве

- Название:Беседы о фотомастерстве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Дыко - Беседы о фотомастерстве краткое содержание

В книге, предлагаемой читателю, и пойдет разговор об изобразительном решении темы в фотографии. Проблема большая, и автор не претендует на исчерпывающее ее изложение, на создание законченной теории композиции фотоснимка и не ставит перед собой такой задачи. В данном пособии разрабатывается ряд вопросов изобразительного решения снимка, представляющихся автору весьма существенными. Будет правильным сказать, что данная книга может явиться лишь введением в сложную область теории фотоискусства. Имея в виду уровень подготовки читателя, автор стремится познакомить его с теоретическими проблемами фотоискусства через их практическое применение и осмысление. Речь пойдет о средствах и приемах изобразительного решения снимка – о выборе точки съемки, заполнении картинной плоскости, создании акцента на главном объекте изображения и пр. Это как бы вторая ступень освоения мастерства, если первой считать изучение технических средств получения фотоизображения.

Беседы о фотомастерстве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Иногда говорят, что ракурс дает перспективные искажения. Это очень неточная формулировка. Непривычные формы – да. Но ведь это особый взгляд на предмет. В этом случае между точкой съемки и изображаемым предметом расстояние меньшее, чем допускает нормальное человеческое зрение. Однако это еще не искажение изображаемого предмета. При мастерском использовании ракурса получается отличный изобразительный результат. Ракурс в ряде случаев помогает вскрыть сущность происходящего, выявить и подчеркнуть характерные особенности объекта. Ракурс – один из острых изобразительных приемов решения темы в фотографии, но... его острота требует осторожного и умелого с ним обращения. А искажения могут получиться лишь при неудачном, неумелом использовании ракурса.

Образование ракурса хорошо иллюстрируют фото 88, а, б, в. Характерность его рисунка становится ясной из анализа этих снимков. Удачно использован ракурс и на фото 95 (С.Кутин "Первый звонок").

Глубинные и плоскостные композиции.Рассмотренное выше фото 93 получилось неудовлетворительным из-за того, что фотограф не справился с задачей изображения пространства. Выбранный для съемки объект стал плоским, потерял третье измерение, а в действительности он имел и объем и пространственную протяженность. Таким его и следовало передать на снимке.

Вообще же плоскостные решения снимка возможны, часто они имеют своеобразный линейный ритм и в ряде случаев, связанных с особыми характеристиками объектов съемки, становятся основой интересных линейных построений. Конечно, задача изображения пространства при этом уже не ставится.

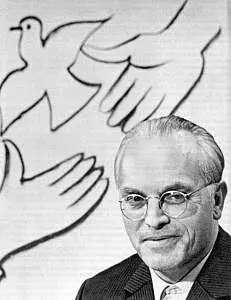

Итак, в зависимости от того, как расчленено пространство снимка – только ли по его плоскости или также и по глубине, образуются плоскостные или глубинные композиции. Примером первой служит фото 96 (В.Вахи "Херлуф Бидструп"), второй-фото 71, приведенное раньше.

Какой из этих композиций отдать предпочтение? Для портрета художника Херлуфа Бидструпа – плоскостной; для решения темы "Старое и новое" (см. фото 71) – глубинной. Каждый из этих видов композиционного рисунка имеет свою выразительность и, будучи использован по существу, дает хороший изобразительный результат.

При съемке портрета художника было важно сопоставить два композиционных элемента: изображение самого художника и созданный им рисунок – деталь, характеризующая его профессию. Рисунок в этом снимке становится фоном, полностью закрывающим глубину кадра. Для правильного соотношения масштабов изображения двух важных элементов композиции лицо художника приближено к этому фону, материал снимка распределен в очень близких плоскостях. В результате на снимке возникает плоскостная композиция – лаконичная, строгая и как нельзя более уместная в этом портрете.

Очевидна и правильность выбора глубинной композиции для фото 71. Если в рассмотренном выше портрете для характеристики человека было достаточно и плоскостного рисунка фона, то здесь для раскрытия темы необходимо пространство во всей его глубине. Ритмически расчленив эту глубину, фотограф получает возможность показать зрителю и природную обстановку (важная часть картины, характеристика места действия) и преобразования, которые внесла современная жизнь. А затем контрастным по смыслу и по краскам противопоставлением этого нового мотиву старины (передний план снимка) автор ясно и точно раскрывает свой тематический и художественный замысел.

Пространство может быть передано на снимке не только с помощью линейной перспективы. Посмотрите, как наполнены воздухом снимки 55 и 55a, как хорошо чувствуется в них пространство. Конечно, здесь есть элементы линейной перспективы. Но глубина передана в основном за счет мягкого угасания контрастов и потери четкости очертаний фигур и предметов в отдалении.

Это тоже своеобразная перспектива, иная, чем на фото 94. В отличие от линейной ее называют воздушной перспективой. Что такое воздушная перспектива, мы разберем подробно в следующей беседе.

БЕСЕДА ДВЕНАДЦАТАЯ

Пленэр у фотографов

Воздушная среда.Рано утром вы идете берегом реки. Под ногами высокая трава и серебристая роса на ней. Розовеет утренний солнечный свет, а дали тонут в туманной дымке. Вы окружены особо ощутимой средой, воздух становится не только осязаемым, но и видимым, предметы погружены в него, окутаны воздушной дымкой, в глубине теряют четкость очертаний, а на значительном отдалении и вовсе исчезают, словно растворяются ... Хорошо бы воспроизвести все это на фотоснимке ...

Что ж, это вполне возможно. Вы столкнулись с задачей, хорошо известной художникам-живописцам. Художники специально занимаются живописью на пленэре (plein air (франц.) – "вольный воздух",), стремясь передать все богатство красок природы, воздушную среду, естественное солнечное освещение и особый характер цветовых оттенков, обусловленный состоянием и изменчивостью воздушной среды.

Но прежде чем заняться фотосъемкой, воспроизведением воздуха, воздушной перспективы, посмотрим, как она проявляется в пейзаже и какое влияние оказывает на его характер.

Воздушная перспектива.Мы уже знаем, что закономерное изменение масштабов предметов, связанное с их удалением от глаза наблюдателя, носит название линейной перспективы. По аналогии закономерное изменение цветов и тонов предметов, также обусловленное расстояниями между предметами и наблюдателем, а точнее, толщиной воздушного слоя, получило название тональной или воздушной перспективы.

Изменение тонов в отдалении вызывается, следовательно, воздушной средой и особенно заметно в тех случаях, когда воздух насыщен влагой, пылью, дымами и пр.

Воздух – среда не вполне прозрачная, и, чем дальше от точки наблюдения находятся фигуры и предметы или чем толще воздушный слой, тем менее четко видны эти предметы. А чем ярче освещен воздух, тем более светлыми кажутся дали, поскольку на яркости удаленных предметов накладывается яркость воздушной среды.

Как известно, восприятие человеком пространства связано со следующими закономерностями воздушной перспективы: четкость и ясность очертаний предметов теряется по мере их удаления от глаза наблюдателя; одновременно уменьшается и насыщенность цветов, которые в отдалении теряют свою яркость; контрасты светотени в глубине смягчаются; постепенно угасают блики и рефлексы; глубина, дали кажутся более светлыми, чем передний план.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: