Лидия Дыко - Беседы о фотомастерстве

- Название:Беседы о фотомастерстве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Дыко - Беседы о фотомастерстве краткое содержание

В книге, предлагаемой читателю, и пойдет разговор об изобразительном решении темы в фотографии. Проблема большая, и автор не претендует на исчерпывающее ее изложение, на создание законченной теории композиции фотоснимка и не ставит перед собой такой задачи. В данном пособии разрабатывается ряд вопросов изобразительного решения снимка, представляющихся автору весьма существенными. Будет правильным сказать, что данная книга может явиться лишь введением в сложную область теории фотоискусства. Имея в виду уровень подготовки читателя, автор стремится познакомить его с теоретическими проблемами фотоискусства через их практическое применение и осмысление. Речь пойдет о средствах и приемах изобразительного решения снимка – о выборе точки съемки, заполнении картинной плоскости, создании акцента на главном объекте изображения и пр. Это как бы вторая ступень освоения мастерства, если первой считать изучение технических средств получения фотоизображения.

Беседы о фотомастерстве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, о допустимой степени нерезкости движущегося объекта. Если мы будем снимать человека, идущего вдали по улице, с выдержкой 1/30 с, то за время такой выдержки пешеход успеет переместиться в пространстве на очень небольшое расстояние. Тем более незначительным будет смещение изображения, рисуемого на светочувствительном слое объективом фотоаппарата. Поэтому изображение на снимке идущего человека в данном случае может оказаться удовлетворительно резким, но одновременно и статичным, если сложная задача динамичного построения снимка не решена точным выбором фазы движения или другим композиционным приемом.

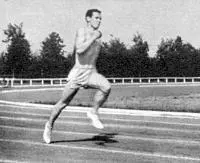

Но вот с той же скоростью затвора сфотографирован бегущий человек, который находится достаточно близко от точки съемки и движется в направлении, перпендикулярном оптической оси объектива. Результат получился неудовлетворительным, фигура человека на фото 146,а изображена нерезко. Зритель не только не схватывает характер движения, но и теряет представление о пластичных формах фигуры и ее контурах.

Уменьшим выдержку до 1/125 с (фото 146,б). Изображение становится удовлетворительно резким, но сопоставление объекта с более резким фоном приводит к смещению акцента с главного объекта изображения на второстепенные детали снимка.

Выдержка 1/250 с на фото 146,в дает примерно одинаковую резкость и на объекте и на фоне. Фигура спортсмена еще не вполне резка. Эта нерезкость уже ничего не дает для характеристики движения и только портит оптический рисунок главного объекта.

Сделаем последнюю попытку – уменьшим выдержку до 1/500 с (фото 146,г). Спортсмен на этом снимке запечатлен в характерной динамичной фазе движения (фаза полета, безопорное положение), фигура хорошо рисуется на фоне и достаточно четко отделена от него. Несколько смягчено изображение руки и ноги, но как раз настолько, чтобы показать зрителю энергичность взмаха руки и толчка ноги.

Конечно, снимок еще не стал художественной картиной, посвященной теме спорта: он не имеет выразительного линейного построения – все линии в кадре идут параллельно границам снимка; неудачны переднебоковое направление солнечного света и одинаковая освещенность главного объекта изображения и фоновых элементов кадра. Но серия снимков поможет читателю разобраться в том, как правильно выбрать степень резкости движущихся и неподвижных элементов композиции.

Представим себе наблюдателя, который находится на близком расстоянии от быстро бегущих спортсменов, сосредоточивает на них внимание, следит за ними взглядом и сопровождает их поворотом головы. В этом случае он хорошо видит движущийся объект, но из сферы его внимания выпадает окружение, фон, детали которого он перестает различать. Попробуем воспроизвести на снимках эту характерную особенность зрительного восприятия движущегося объекта. Это значит, что мы возьмем в кадр бегущих спортсменов, движущихся перпендикулярно оптической оси объектива, поведем за ними фотоаппарат, все время держа их в кадре, и нажмем спусковую кнопку затвора, не останавливая движения. Что получится на снимке?

То, что мы все время держим спортсменов примерно в одной части кадра и ведем за ними панораму, означает, что угловые скорости движения спортсменов и фотоаппарата одинаковы или близки. Значит, в отношении друг друга спортсмены и фотокамера окажутся в состоянии относительного покоя. Бегуны должны получиться на снимке резкими и получились такими на фото 147,а. А фон? Фотоаппарат в момент съемки смещался относительно фона, по результату это то же, как если бы фон передвигался по отношению к точке съемки. Следовательно, фон должен изобразиться на снимке смазанным, нерезким, таким он и вышел на фото 147,а. Но нерезкость эта очень невелика, почти незаметна, поскольку съемка велась с очень короткой выдержкой – 1/250 с. Смещение за это время произошло крайне незначительное.

А теперь посмотрите, как увеличилась смазанность фона при постепенном увеличении выдержки до 1/125, 1/60, 1/30 с (фото 147, б, в, г). Обратите внимание на то, что одновременно начинает появляться смазанность и на изображениях фигур спортсменов. Она допустима, но лишь до определенной степени. И думается, что можно остановиться на фото 147,в. Спуск затвора в этом случае пришелся на динамичную фазу движения обоих спортсменов, фигуры четко читаются на сильно размытом фоне. Динамика подчеркивается также небольшой нерезкостью фигур. Фотоизображение сохраняет много примет движения и потому воспринимается как динамичное.

Дальнейшее удлинение выдержки до 1/30 с (см. фото 147,г) приводит к излишней нерезкости фигур, размытость рисунка главного объекта изображения портит и эффект движения и весь снимок.Фото 131, с которого начался наш разговор о нерезкости движущихся объектов и фоновых элементов кадра, и фото 148 (А.Каргин, "Скорость"), которым заканчивается эта беседа, являются примерами успешного использования творческих приемов построения снимка в целях достижения его динамики, передачи характера происходящего в кадре движения.

Обратите внимание на разную степень смазанности (нерезкости) различных частей изображения на фото 131. Фотограф проводит аппарат (откуда такого рода съемка и получила название съемки с проводкой) за человеком, находящимся на переднем плане в левой части снимка. Это – самая резкая фигура в кадре. При съемке подвижным фотоаппаратом изображаются нерезкими элементы фона – архитектурные детали в глубине кадра. Еще более нерезки фигуры людей: они движутся во встречном направлении, и контуры фигур размываются не только в результате перемещения фотоаппарата, но и в результате собственного их движения. Это изображение, имеющее достаточную резкость сюжетного центра и нерезкие второстепенные и фоновые элементы, хорошо передает сутолоку улицы большого города в конце рабочего дня. Прием использован для раскрытия содержания снимка. Именно это обеспечило успех изобразительному решению темы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: