Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3

- Название:Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1955

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3 краткое содержание

Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В конце XII века в южной Руси, в Чернигове или в Галиче, возникает поэма, в которой нашли наиболее полное выражение лучшие черты русского художественного творчества тех лет. Сюжетом поэмы, которая вошла в историю под названием «Слово о полку Игореве», послужил неудачный поход новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году. Князь со своими родичами углубился в половецкие степи, сначала одержал победу, потом войско его было разгромлено, много воинов убито, а сам он попал в плен и только после тяжелых испытаний вырвался из него и вернулся на родину. Повествование о поражении русских князей чередуется в поэме с патриотическими призывами к единению. Автор горько сетует на то, что междоусобные войны ослабляют силы русских, рисует яркие картины унижения и разорения страны, порожденных княжескими усобицами. Его речь звучит особенно страстно и нежно, когда он вспоминает о родной земле. Автор, видимо, происходил из дружинной среды и был хорошо осведомлен о всех семейных взаимоотношениях Рюриковичей. Ему были известны и языческие поверья и преданья, которые еще сохранялись тогда в народе. Наряду с историческими личностями в его поэме упоминаются и мифические персонажи, из которых многие до сих пор не разгаданы.

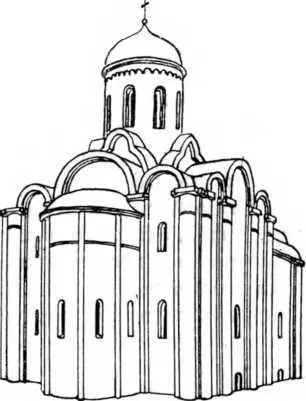

Собор Евфросиньева монастыря. Полоцк. Реконструкция

Историки культуры могут извлечь из «Слова о полку Игореве» множество сведений о русских людях, об их быте, нравах и воззрениях.

Но главную ценность придает «Слову» то, что его создатель был подлинным поэтом. Поэма вся соткана из глубоко поэтических образов, и это позволило ее автору отразить в ней жизнь своего времени так, как это не удавалось ни одному самому добросовестному летописцу. В «Слове о полку Игореве» не соблюдается последовательность событий, как это принято в летописном повествовании и в эпических сказаниях. Это дало возможность автору с исключительной широтой и свободой охватить одним взглядом современную действительность, связать отдельные события и судьбу отдельных личностей с исторической судьбой всей родины. Мир представляется поэтическому воображению автора «Слова» как единое, нераздельное, целое. При этом он всегда сохраняет свое личное отношение ко всему, о чем заходит речь, неизменно ведет повествование от своего лица, не скрывая своих пристрастий и переживаний. Поэт мысленно следует за войском Игоря, вместе с воинами восклицает в роковую минуту: «О Русь, уже за шеломенем еси». На иоле сражения он стоит рядом с полками и, когда на заре полки Игоря поворачивают навстречу врагу, спрашивает себя: «Что мне шумит? что мне звенит?», будто действие в самом деле происходит у него перед глазами. И вместе с тем он чуток к тому, что в мире все находится в живом взаимодействии. Трубы ли трубят в Путивле, готские ли женщины поют о русском золоте, в Полоцке ли звонят к заутрене, девицы ли поют на Дунае, княгиня ли плачет на городской стене о своем плененном супруге, — все это находит живой отклик в отзывчивой душе поэта. Каждый герой поэмы овеян историческими легендами, которые поэт умеет оживить одним метким эпитетом или смелой метафорой. Каждое слово в поэме не только имеет прямой смысл, но и рождает поэтические отзвуки, в каждом образе как бы заключена маленькая поэма. Люди, звери, птицы, травы, реки — все это пробуждает в поэте воспоминание о том времени, когда предки его поклонялись явлениям природы, наделяли их душой, и хотя время это минуло, чувства и мысли этого прошлого наполняют, волнуют его, делают особенно чутким к окружающему миру.

Поэтический строй всей поэмы позволил ее автору в каждом отдельном образе затронуть широкие пласты современной жизни. В «Слове» речь идет о поражении русского войска, но звучит оно как слава русской земле. В нем рассказывается о безрассудном выступлении князя, но в каждой строке его сквозит нежность к герою. Даже воспоминание о печальной године, когда брат шел на брата, всего лишь оттеняет, заставляет ярче выступать пленительные картины доброго старого времени, красоту просторов русской земли.

Давно было замечено, что многие образы «Слова» восходят к русским былинам. Видно, автор его, как и русские художники того времени, чуток был к тому, что звенело в песнях, проглядывало в народных преданиях. Но это не исключало его творческой самостоятельности. В былинах образные сравнения и эпитеты обычно отличаются постоянством: поле чистое, палаты белокаменные, кони добрые, груди белые, трава шелковая. В «Слове» сравнения и эпитеты рождаются как бы в ходе поэтического рассказа, и потому они более изменчивы и подвижны. В самой образной ткани поэмы заключена возможность яркого поэтического отражения действительности. Когда Кончай сравнивается с волком, этим подчеркивается в нем свирепость и кровожадность хищника. Когда князь Игорь скачет на родину «бурым волком», встает образ несчастного зверя, преследуемого охотниками. Когда воины Игоря уподобляются рассыпанным по полю стрелам, этим подчеркивается неотразимая сила их удара. Когда речь заходит о веющих стрелами ветрах, «стрибожьих внуках», встает зрительный образ перестрелки из луков.

Поэтический стиль автора «Слова» родствен живописному стилю русских мозаик и икон XI–XII веков, искусству красочных оттенков и цветовых гармоний: синие молнии блещут в небе, им вторит синева Дона; кровавые зори отражаются в багряных щитах русских воинов; золотом отсвечивает шлем Всеволода; золото блестит в половецкой добыче, золото горит на княжеском тереме; о русском золоте тоскуют готские женщины, золотое слово роняет мудрый Святослав.

В обращении к галицкому князю Ярославу в самом ходе повествования ясно отпечатлелся полет поэтического воображения автора: «Галицкий Осмомысл Ярославль, — восклицает он, — высоко сидишь ты на престоле своем златокованном». Этот зачин рисует типичный образ- восседающего на троне средневекового государя. Образ трона толкает воображение поэта к дальнейшему развитию темы: «Горы Угорские подпер ты своими полками железными, заградив путь королю, затворив Дунаю ворота». Еще выше взлетает воображение поэта. Мало ему того, что престол Осмомысла приравнивается к высоте Угорских гор; исполинские горы рождают воспоминание о проходящих под ними облаках, и вот уже поэту чудится, что Ярослав «громады войск перекидывает через облака». Он мечтает: о том, как княжеская власть широко распространится по всей стране вплоть до стольного Киева, ворота которого отворяет себе князь. «Стреляешь с златого стола отчего султанов за землями». И когда образ князя, наконец, вырастает до исполинских размеров, поэт снова, припомнив, что герой его восседает на княжеском троне, решает обратить к нему свой страстный призыв, уверенный, что он будет услышан: «Стреляй Кончака, господине, поганого кощея стреляй, за землю Русскую, за раны Игоревы, храброго Святославича».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: