Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3

- Название:Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1955

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3 краткое содержание

Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не следует представлять себе, что в Новгороде в XIV веке вся культура развивалась только в рамках церковности. Кругозор новгородцев того времени был значительно шире. Правда, в Новгороде так и не возникло изобразительного искусства светского характера, но былинная поэзия нашла широкое распространение. Белинский один из первых выделил из цикла русских былин былины новгородского происхождения. Они рисуют героя, не похожего на древних киевских богатырей. Герои новгородских былин, вроде Ставра Годиновича и Ивана Гостинова-сына, — это преимущественно люди из посадского населения. В столкновениях с князем они одерживают над ним верх. Разбогатевший Садко «похвалами похвалялся» выкупить на свою золотую казну все товары новгородские в торговом ряду. В трудный момент, на дне морском, он вспоминает свое прежнее ремесло гусельника, очаровывает игрой на гуслях морского царя, выслушивает советы Николы Можайского и благополучно возвращается в родной Новгород.

Особенно типичен для Новгорода образ Василия Буслаева. Дело не только в том, что в летописи еще в XII веке упоминается человек, носивший это имя. Более существенно то, что в самом былинном образе Василия Буслаева появились типичные черты новгородского боярского сынка, задорного драчуна, мота и. пьяницы. Люди жалуются на Буслаева его матери. Но сладить с ним нет никакой возможности. Даже святыни, о которых с таким благоговением вспоминают паломники, он не чтит и не ставит ни во что. Примечательно, что хотя в новгородской былине Василий Буслаев и осуждается за свои бесчинства, но его приключения описаны так ярко и образно, что нельзя не залюбоваться его удалью.

В былинах жизнь отражалась в сказочных, гиперболических образах. Но в Новгороде слагались и такие песни, в которых с недопустимой в церковной литературе шутливостью говорилось о каждодневном быте простых людей. Такова песня о купце Терентьище. Узнав о том, что ему изменяет жена, он горько закручинился, ушел бродить по лугам, а по возвращении домой настиг жену с совратителем. Не без юмора в песне описана заключительная сцена истории обманутого старика: соблазнитель жены Терентьища выпрыгивает в окно, «чуть головы не сломал, оставил кафтан, шапку и деньги».

Мы не имеем новгородских памятников искусства, которые бы непосредственно отражали еретические воззрения. Возможно, что стригольники были противниками не только церковных обрядов, но и церковного искусства. Но все же в новгородском искусстве конца XIV века не могли не отразиться те перемены в общественной жизни, которые в то время сказались и в движении стригольников.

Правда, искусство все еще было обращено преимущественно к «горнему миру»: здания были церковные, живопись изображала святых и божество. Но искусство этого времени не создает того впечатления незыблемости мироздания, которое безраздельно господствовало в памятниках XI–XII веков. В мире стали замечать изменчивость и движение, в людях — душевный порыв и страсти. Художественное творчество все более непосредственно входило в круг мирских интересов новгородцев.

При большой случайности сохранившихся памятников трудно представить себе возникновение отдельных направлений новгородского искусства второй половины XIV века и их эволюцию на протяжении полустолетия. В Новгороде в это время еще существовали мастера, которые держались традиции и ни в чем не отступали от нее. Но решающее значение имели такие мастера, которые создавали новые типы зданий, вносили новые идеи, темы и мотивы в изобразительное искусство. В течение XIV века передовые течения завоевывают себе общее признание.

Наиболее заметны достижения Новгорода XIV века в монументальной живописи. В сущности, это был золотой век стенной живописи древней Руси; впоследствии она уже никогда не поднималась на такую высоту. В XIV веке в Новгороде возникает новый тип храма. Вторая половина XIV века — это время кипучей строительной деятельности. Новгородские летописи пестрят сообщениями о сооружении церквей, об их росписях. Инициаторами строительства выступают бояре, купцы, уличане или духовные лица. Многие памятники создаются по. почину новгородских епископов. Особенно энергичную деятельность в этой области проявлял архиепископ Моисей.

В Новгороде было много художников и ремесленников. Но это не исключало того, что новгородцы приглашали к себе мастеров из-за рубежа. Еще в начале XIV века в Новгороде работал Исайя Гречин, но произведений его не сохранилось. В 70-х годах XIV века в Новгороде работал Феофан Грек, который произвел на новгородцев особенно сильное впечатление. Эти мастера поддерживали высокий авторитет Византии в области искусства. Но они не имели в Новгороде определяющего значения. Огромное строительство и роспись-храмов можно было вести только при наличии местных сил. Несомненно, что именно сами новгородцы, эти люди, которых москвичи того времени называли «человеци суровы, непокориви, упрямчивы, непоставлены», и создали искусство, отмеченное чертами новгородского своеобразия.

К сожалению, до нас не дошли имена новгородских мастеров XIV века. Литейщик Авраам на Корсунских вратах в Новгороде выглядит еще как настоящий средневековый ремесленник. Он судорожно сжимает в руках свои орудия. Вся фигура его выражает напряжение и скованность. Но судя по новгородским памятникам второй половины этого века, нужно думать, что в Новгороде появились художники, наделенные яркой творческой индивидуальностью.

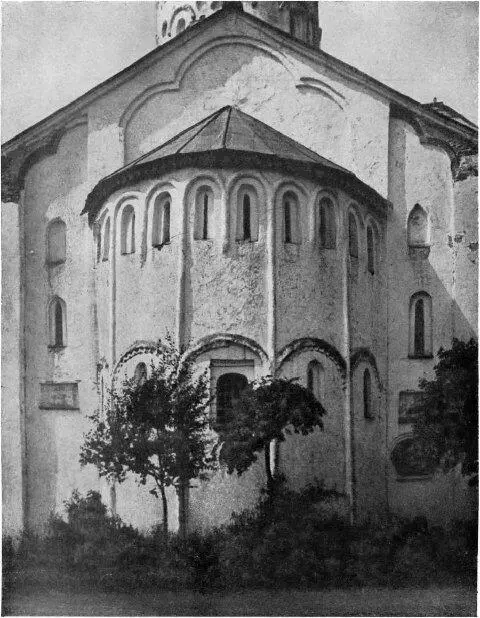

В новгородской архитектуре второй половины XIV века господствует тип восьмискатного храма, который без существенных изменений просуществовал в Новгороде почти целое столетие.

Происхождение нового типа храма не поддается точному определению. Отдаленное подобие восьмискатных покрытий можно найти в романской архитектуре XII века. Но там эти покрытия служат завершением высоких башен. Храмов, подобных новгородским, мы нигде не находим. Тип деревянной клети, крытой двускатной кровлей, мог оказать некоторое влияние на каменное строительство Новгорода, но и это вряд ли может объяснить возникновение восьмискатного храма. Двускатные кровли и фасады с нишками каменных домов в Прибалтике, в частности в Таллине, относятся к более позднему времени и, по-видимому, сами восходят к типу новгородского восьмискатного храма. В отличие от них характерной чертой новгородских храмов было наличие четырех одинаковых фасадов. Первым опытом создания восьмискатного храма был Никола на Липне, но это не больше чем прототип, в нем еще не достигнуто художественное совершенство большинства новгородских храмов второй половины XIV века.

18. Церковь Федора Стратилата. Новгород

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: