Л. Мельникова - Иван Шишкин

- Название:Иван Шишкин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ Медиа Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-181-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л. Мельникова - Иван Шишкин краткое содержание

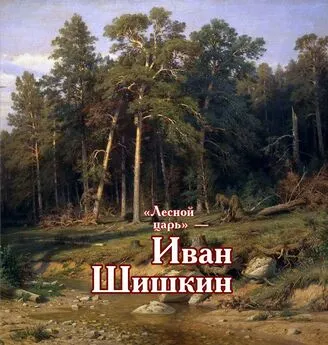

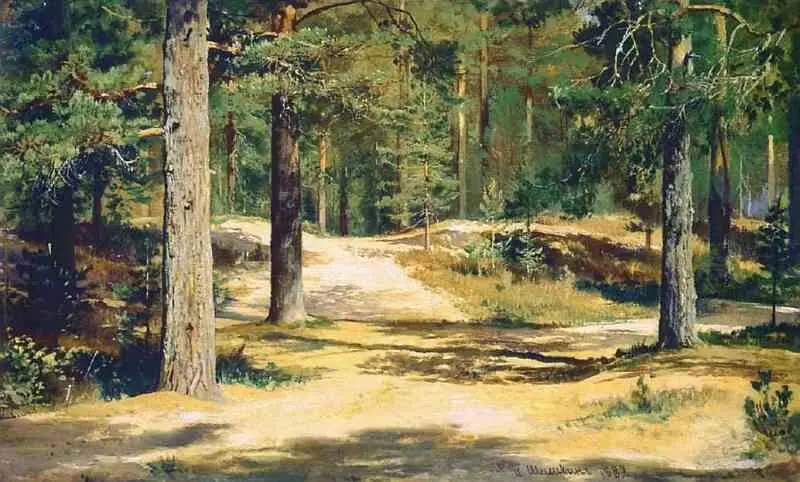

Иван Иванович Шишкин один из крупнейших русских пейзажистов. Проникнутый бесконечной любовью к Родине, мастер на протяжении всей своей жизни воспевал ее необыкновенные по красоте образы, передавая особый, величественный дух русской природы. Полотна художника по праву считаются шедеврами сокровищницы мирового искусства, а его талант явил собой новую эпоху отечественного пейзажа XIX столетия.

Обложка: Иван Шишкин. «Рожь».

Иван Шишкин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Задушевно-лиричным исполнен холст «Среди долины ровныя». В названии картины — строки из народной песни поэта Алексея Мерзлякова. Ощущение русского раздолья рождает образный строй композиции. Что-то радостное и вместе с тем задумчивое есть в широко раскинувшейся степи, чередовании освещенных и затемненных пространств, засохших стеблях, которыми усыпана тропа путника, в величественном дубе, возвышающемся среди равнин.

В этих полотнах намечалось новое направление живописи, которое впоследствии развивали художники, вошедшие в состав Товарищества передвижных художественных выставок, одним из основателей и учредителей которого в 1870 стал Иван Шишкин вместе с Иваном Крамским, Василием Перовым, Николаем Ге, Иваном Мясоедовым и другими.

Каждый четверг Артель художников устраивала творческие вечера. Илья Репин вспоминал о них так: «Громче всех раздавался голос богатыря Ивана Ивановича Шишкина. Немало нарисовал он пером на этих вечерах превосходных рисунков. Публика, бывало, ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми от работы пальцами начнет корежить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом или волшебством каким, от такого грубого обращения автора выходит все изящней и блистательней».

В этом же году в Санкт-Петербурге образовалось Общество русских аквафортистов, к которому примкнул Шишкин. Он с таким увлечением писал гравюры «царской водкой», что проводил за этой техникой столько же времени, сколько посвящал живописи. Работы закрепили за ним репутацию одного из лучших русских живописцев пейзажа и бесподобного аквафортиста.

В 1873 Академия присвоила Шишкину звание профессора за картину «Лесная глушь» (1872, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). Как и настоящий лес, этот пейзаж открывается зрителю постепенно. Богатый деталями, он так искусно написан, что увидеть в нем сразу все невозможно. Необходимо долго и внимательно всматриваться, и только в этом случае глаз зрителя способен неожиданно поймать лисицу и улетающую от нее уточку, а также множество незаметных на первый взгляд деталей. Критик Василий Михеев очень точно написал о картине Шишкина, что, «быть может, сам этот северный „дремучий лес“ менее настраивает душу на лирический порыв, чем море; быть может, бесконечно богатый и разнообразный в своих подробностях, он под тенью своих ветвей так манит к здоровому, спокойному созерцанию его тайн, что личность его созерцателя постепенно исчезает, и только природа леса охватывает всецело художника».

По произведениям Шишкина, которые выставлялись в течение двадцати пяти лет, можно судить об эволюции его пейзажной живописи. В образах природы, раскрытии ее внутренних состояний и богатств художник перелает народные идеалы и чаяния, за осуществление которых боролись в то время представители всей передовой демократической культуры.

Офорт

Заинтересовавшись однажды во время заграничной поездки офортом, Шишкин в 1970-х начинает довольно углубленно его изучать. Новая техника позволяла рисовать легко и свободно, что было очень близко мастеру, пытающемуся сохранить живую манеру линейно-штрихового рисунка. Многие художники с помощью офорта делали репродукции своих картин, но для Шишкина эта техника стала самостоятельной, не менее важной частью творчества, чем живопись. Работы отличались сочностью и тонкостью исполнения. Эстампы мастер выпускал либо отдельными листами, либо целыми сериями, которые потом объединялись в альбомы, имеющие большой успех у публики. Художник неутомимо экспериментировал, рисовал на доске иглой и краской, искал тени, полутона. До наших дней сохранилось около сотни офортов Шишкина, а также 68 литографий и 15 цинкографических работ. В 1884–1885 в двух сериях были изданы сборники из двадцати четырех снимков, выполненных с угольных рисунков художника. Годом позже сам Шишкин выпустил альбом из двадцати пяти собственных гравюр.

Этюды

В 1880-е Шишкин создает много картин, в сюжетах которых по-прежнему обращается преимущественно к теме русского леса, полей и лугов. В полотнах сохранены основные черты художественного стиля мастера, но выполнены они с большей свободой, нежели произведения конца 1870-х. Это широкие по размаху, эпические по композиционному строю холсты. В них больше внимания уделяется передаче различных состояний атмосферы, чистоте палитры, полутонам, оттенкам, использованию принципов тональной живописи. К этим произведениям относятся «Сосновый лес» (1885, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Ручей в березовом лесу» (1883, Государственный Русский музе, Санкт-Петербург) и другие.

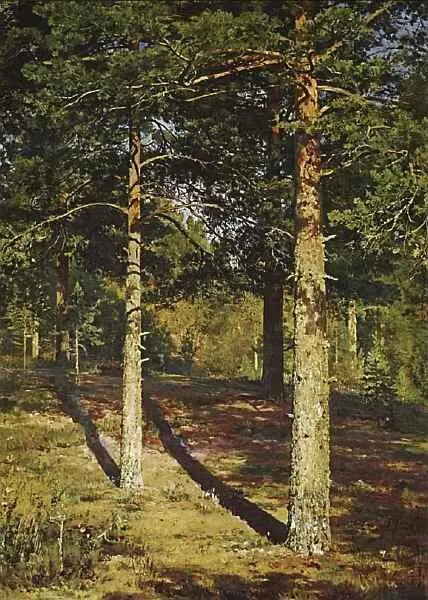

Шишкин доспи больших успехов в этюдах, которые получались не менее интересными, чем картины, а иногда даже более колоритными. Среди них примечательны такие произведения, как «Сосны, освещенные солнцем» (1886, Государственная Третьяковская галерея, Москва), выразительный пейзаж «Дубы. Вечер» (1887, Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Сныть-трава. Парголово» (1884–1885, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Молодые сосенки у песчаного обрыва. Мери-Хови по финляндской железной дороге» (1890, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) и многие другие. В этих работах ощутимы тонкие фактуры предметов, оттенки цвета, четкий и точный рисунок при многообразии живописных приемов.

Впервые Шишкин представил двенадцать крымских пейзажей в 1880 и потом уже на протяжении всего творческого пути неоднократно выставлял этюды как самостоятельные художественные произведения, что говорит о месте и роли этой области художественного искусства в творчестве мастера. Работы говорят, прежде всего, о его открытости к тем новым тенденциям и веяниям, которые определяли развитие русского искусства в последние десятилетня XIX века, когда усилился интерес к произведениям этюдного характера как особой живописной форме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: