Елена Грицак - Архангельское

- Название:Архангельское

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2515-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грицак - Архангельское краткое содержание

Среди множества памятников культуры Подмосковья усадьба в селе Архангельском занимает особое место. Ее история – это чередование периодов расцвета, упадка и полного забвения. В лучшие свои времена она служила для увеселения и сменила двух владельцев, имена которых были знакомы каждому россиянину тогда и не забыты теперь. Ни один из хозяев не жалел средств на ее украшение, и Архангельское, впитав в себя достижения западноевропейского искусства, стало, как ни странно, образцом чисто русской культуры. Между тем сегодня перед знаменитой усадьбой, уже давно ставшей музеем и лишь недавно обратившей на себя внимание Министерства культуры, стоит прямо-таки шекспировский вопрос: «Быть или не быть?». Содержание грандиозного комплекса, помимо средств, требует еще и того, чем обладали бывшие владельцы и чего не имеет музейный коллектив. Сможет ли дальше существовать творение князей Голицына и Юсупова или погибнет, разойдясь по рукам, сегодня не знает никто. Однако время покажет.

Архангельское - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кресло из карельской березы

Дворцовой анфиладе по правилам классицизма надлежало раскрываться перед зрителем в определенной последовательности. Каждая следующая комната должна была чем-то напоминать предыдущую, но в то же время быть еще наряднее, богаче, великолепнее. В Архангельском началом такой цепочки послужил Овальный зал. Задуманный как помещение парадное, он имел две расположенные друг напротив друга двери с десюдепортами, как принято называть – живописные или скульптурные панно, выполненные специально для размещения над дверями. Каждый из входов, помимо прямого назначения, играл еще одну очень важную роль: он открывал взору анфиладу, вторым парадным помещением в которой является Императорский зал. Дворец русского вельможи, как бальный зал без колонн, не мог обойтись без портретов государей. Николай Борисович разместил их в отдельном помещении, дав ему соответствующее название. Таким образом он, принимавший в своей подмосковной резиденции членов царской семьи вплоть до императоров, выражал преданность дому Романовых и одновременно выказывал собственную важность. Мебель в Императорском зале в строгом порядке стояла вдоль стен, блистая белой краской и золотом, что вполне согласовалось с канонами русского классицизма.

Анфилада дворцовых залов

Торжественный, немного холодноватый вид этой комнате придавали серые и светло-зеленые тона росписей, а также монархическая символика – секиры и ликторские пучки, орлы, воинская амуниция, лавровые венки, курильницы. Бледные оттенки обюссонского ковра контрастировали с яркой палитрой картин и вызывающим блеском хрустальных бра.

В убранстве Императорского зала, чье официальное значение не затушевывалось, а напротив, подчеркивалось, светильники играли особую роль. Непременная для подобных помещений люстра здесь была невелика, зато изящна. Сделанная из настоящей бронзы, украшенная подсвечниками в виде охотничьих рожков и крошечными собачьими головками, она спускалась до высоты человеческого роста: столь низкая подвеска требовалась для того, чтобы мерцающее пламя свеч отражалось сразу в трех зеркалах. Игра света продолжалась в хрустальных украшениях жирандолей. Эти канделябры, или попросту свечные горки, в Архангельском отличались редкой красотой и имели свою историю, поскольку оказались в усадьбе еще в елизаветинскую пору. Тихими вечерами Николай Борисович приходил сюда просто так, чтобы полюбоваться изумительными вещами. Переводя взгляд с бра со стержнями из молочного стекла, расписанными золотыми цветочными гирляндами, на каминные часы со стройными женскими фигурками, разглядывая бюсты и портреты-камеи, князь думал, что был тысячу раз прав, не пожалев на все это денег.

Каминные часы в Императорском зале идут до сих пор

В небольших парадных помещениях, особенно в соседних с бальной залой гостиных, обычно не предусматривалось колонн, поэтому основой декора в них служил цвет. Словом, там, где отсутствовало или было слишком скромным архитектурное убранство, появлялась живопись – отдельные станковые произведения, как в Императорском зале, или сплошные росписи, как в Парадной столовой.

Жирандоли в Архангельском отличались редкой красотой и, кроме того, имели отношение к елизаветинской эпохе

В первом живописная коллекция позволяет судить об искусстве русского парадного портрета. Изображая монарха либо иное сановное лицо, художник писал картину-оду, исполненную театральности и, нужно сказать, весьма условную. Большинство портретистов XVIII века не стремилось к реализму, стараясь представить носителя власти вне земного бытия. В этой манере швед Александр Рослин, много работавший в России, выполнил портрет Марии Фёдоровны. Не вдаваясь в психологию, мастер выбрал для императрицы эффектную позу и просто передал ее облик, подчеркнув блеск драгоценностей, мерцание дорогой ткани платья, тщательно прорисовав тонкий узор кружев.

Совсем иным получился портрет Павла I у русского художника Степана Щукина. Избрав редкие для своего времени композиционные приемы, он поместил одетого в темный костюм героя на темном фоне, заставив зрителя обратить внимание на его лицо. Не пощадив свою венценосную модель, автор с беспощадным реализмом показал невзрачную внешность царя, особенно выразительно представив его лик – бледную, застывшую маску страха и озлобления. У Щукина император Павел – человек, в общем-то, не злой – производит зловещее впечатление. Еще более мрачным государь выглядит в отражении: его портрет, как свет люстры, картины, и все вещи в этом зале, трижды повторяется в зеркалах.

С. С. Щукин. Портрет Павла I. Картина из фондов музея-усадьбы «Архангельское»

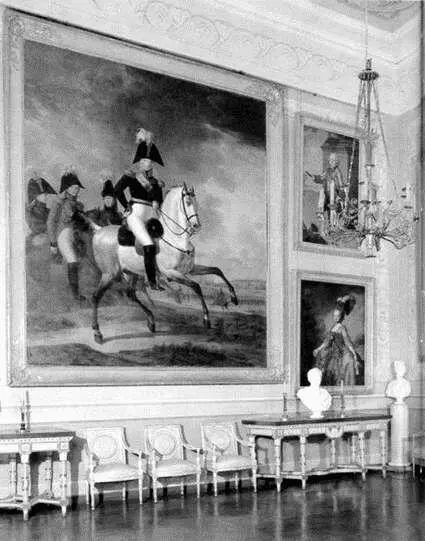

В 1819 году почетное место в собрании Императорского зала заняло огромное полотно «Александр I со свитой». Всего несколько лет прошло после окончания войны, а ко двору уже успели вернуться французские нравы. Русские монархи с удовольствием позировали французским художникам, предпочитая Жака Франсуа Свебаха и Анри Франсуа Ризенера. Первый был главным живописцем Севрской фарфоровой мануфактуры и до приезда в Россию, где работал в 1815–1820 годах, успел прославиться впечатляющей картиной на фарфоре «Битва при Маренго». На портрете Александра I он блестяще выполнил фигуры коней, тогда как его напарнику Ризенеру – французу германского происхождения, дяде и учителю великого Делакруа – поручили написать самого императора и сопровождающих его великих князей.

«Александр I со свитой» на стене Императорского зала

Живопись, по выражению знаменитого художника-декоратора Пьетро Гонзага, сообщала интерьеру «физиономию и характер», придавала ему индивидуальность. Мастера эпохи классицизма пользовались красками, сильно разбавленными белилами. Блеклые, чаще всего монохромные серые, голубые и зеленые тона придавали живописным композициям рельефность, делая их похожими на камеи. Росписи усадебных домов в Подмосковье по стилю напоминают фрески из Помпеи, причем сравнение это не случайно, ведь в пору классицизма об античности не только помнили, но и пытались восстановить, казалось бы, забытое искусство. Когда помещение окрашено в один цвет, создается впечатление, что оно насыщено воздухом. В таких домах легко дышится, невзирая на небольшое пространство: при создании загородных интерьеров художники руководствовались не масштабами, а умением оформить комнаты и красиво их обставить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: