Елена Грицак - Архангельское

- Название:Архангельское

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2515-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грицак - Архангельское краткое содержание

Среди множества памятников культуры Подмосковья усадьба в селе Архангельском занимает особое место. Ее история – это чередование периодов расцвета, упадка и полного забвения. В лучшие свои времена она служила для увеселения и сменила двух владельцев, имена которых были знакомы каждому россиянину тогда и не забыты теперь. Ни один из хозяев не жалел средств на ее украшение, и Архангельское, впитав в себя достижения западноевропейского искусства, стало, как ни странно, образцом чисто русской культуры. Между тем сегодня перед знаменитой усадьбой, уже давно ставшей музеем и лишь недавно обратившей на себя внимание Министерства культуры, стоит прямо-таки шекспировский вопрос: «Быть или не быть?». Содержание грандиозного комплекса, помимо средств, требует еще и того, чем обладали бывшие владельцы и чего не имеет музейный коллектив. Сможет ли дальше существовать творение князей Голицына и Юсупова или погибнет, разойдясь по рукам, сегодня не знает никто. Однако время покажет.

Архангельское - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

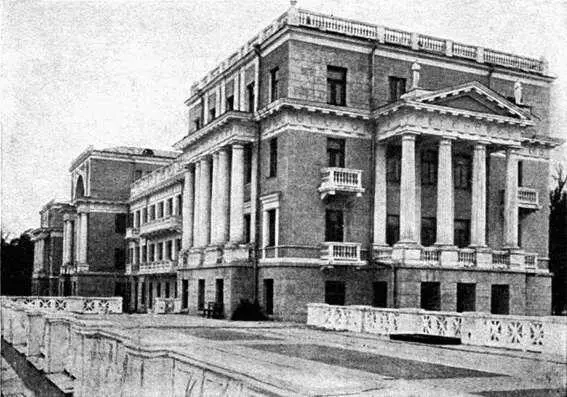

Между тем возрожденное Архангельское послужило не всему народу, а лишь избранной его части. Отделка новых корпусов была закончена в 1937 году, но первые отдыхающие начали прибывать намного раньше: санаторий открылся 5 декабря 1934 года.

Один из корпусов санатория

К тому времени командный состав Красной армии сильно поредел, и немногие оставшиеся на свободе здесь могли насладиться ею в полной мере. Сначала командиров расселяли в малых – ранее жилых – залах юсуповского дворца, переоборудованных с учетом запросов новых обитателей.

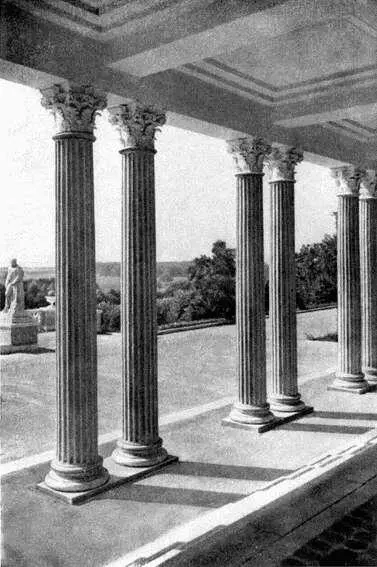

Вид с санаторной террасы

В целом крупная переделка интерьеров проходила лишь в боковых частях здания и почти не коснулась парадных апартаментов. Большие парадные залы вместе с художественными салонами все еще оставались музеем, где хранились шедевры скульптуры и живописи, в том числе и чудом уцелевшие полотна ван Дейка, Буше, Виже-Лебрен, Тьеполо, Робера. По окончании работ в новых корпусах отдыхающие переместились туда, где «все подчинено одной задаче – создать культурные и красивые условия отдыха трудящихся. Внутренняя отделка отличается большим вкусом и богатством. Радостно видеть, что нет больше согбенных спин, низких поклонов, унижающих человеческое достоинство лакейских ливрей. Счастьем наполняется сердце, когда видишь, что спесивые лица вельможных владельцев усадьбы существуют только на портретах. Мрамор стен и колонн, колодец вестибюля, эффектно открывающий разрез здания в вышину, все стильно и красиво, все радует глаз. В комнатах гладко полированная, удобная мебель из драгоценных пород дерева, до блеска натертые паркеты, линкруста на стенах. Ковры и мягкие дорожки в коридорах и гостиных глушат шаг. Всюду тишина, покой…» (из брошюры «Архангельское», 1940).

Упомянув о «драгоценных породах», автор этой статьи, конечно, преувеличил: в России дуб и сосна, из которых в основном была сделана санаторная мебель, таковыми не считались. В остальном ему верить можно. Отдыхающие в самом деле пользовались библиотекой. Тогда книжное собрание Архангельского составляли как новые, так и старинные издания, вплоть до инкунабул князя Голицына. Командиры не только любовались художественными переплетами, как бы красивы те ни были, но и читали сами книги, учились по ним, восполняли запас знаний, хотя бы в области искусства, поскольку немногие из них знали, к примеру, о линкрусте. Впрочем, это слово и теперь знакомо далеко не всем, и неудивительно, ведь главным качеством этого материала считается уникальность.

Красные командиры на отдыхе в Архангельском летом

…и зимой

Лепнину для отделки стен и потолков использовали еще мастера Античности. Благородный рельеф подчеркивал выразительность строгих интерьеров и потому был востребован, несмотря на то что его создание требовало кропотливой работы и сопровождалось кучами грязи. Жаждущий красоты мир долго не знал синтетических материалов. Процесс поиска новых, не столь обременительных приемов отделки шел постоянно, но только в конце XIX века английский фабрикант Фредерик Волтон представил коллегам стеновое покрытие с необычной рельефной поверхностью, которое автор именовал по-латински – lincrusta. Термин, столь же странный, как и сам материал, был составлен их двух слов: лен (лат. linum) и кора (лат. crusta).

Смешав древесную муку с мелом, канифолью и воском, добавив льняное масло, Волтон получил массу, на удивление хорошо державшую форму, не требующую навыков при монтаже и очень пластичную, что позволяло использовать ее на неровных поверхностях. Помимо других похвальных качеств, его изобретение обладало способностью переносить высокие температуры, а потому хоть в какой-то мере обеспечивало защиту от пожаров. Основой линкруста до сих пор служит древесина, непременно качественная, от деревьев определенного возраста, здоровых, без внешних повреждений. Раньше она заготавливалась вручную и лишь в сухую погоду.

Скрученный в рулоны линкруст сразу стал пользоваться успехом во всем мире. Его применяли всюду, от королевских спален до железнодорожных вагонов. Достаточно сказать, что в Букингемском дворце он «живет» уже около столетия, не требуя больше, чем редкое мытье и покраска. То же верно и в отношении Архангельского, где дом отдыха принимал красных командиров, активно строился и мог бы разрастаться дальше, не случись война. Все лето 1941 года усадьба пустовала, а в октябре музей вместе с фондами, сотрудниками и всем, что к нему относилось, отправился за Урал. В маленьком городке Верхний Невьянск в течение 2 лет, запакованные в наспех сколоченные ящики, хранились воистину бесценные вещи: 400 малых и больших картин, люстры, часы, более 3 тысяч предметов мебели, посуды, тканевого убранства. Тем не менее почти все было сохранено, и лишь многострадальные декорации Гонзага потемнели от сырости.

Вскоре после победы в Сталинграде, даже не дождавшись весны, музей вернулся в Архангельское. И вновь (уже в пятый раз!) началось возрождение усадьбы; были разобраны ящики, уцелевшие экспонаты заняли места в отремонтированных залах, в парке с первыми теплыми днями покрылись травой газоны, ожили кусты и деревья, заработали фонтаны. На расчищенных и выровненных аллеях появились скамейки, бюсты и статуи, которые сотрудники все лето выкапывали из земли, куда многое из паркового хозяйства было спрятано перед эвакуацией.

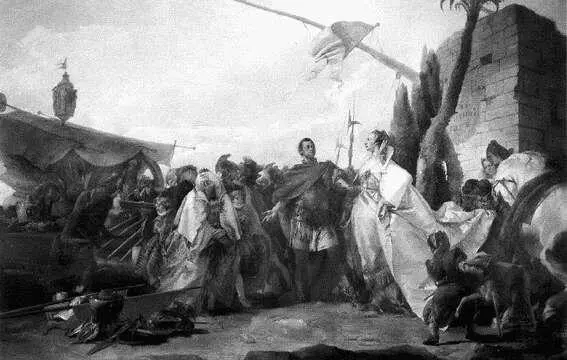

Д. Б. Тьеполо. Встреча Антония и Клеопатры, 1747. Картина из фондов музея-усадьбы «Архангельское»

Едва только закончилась война, музей принял первых гостей, сумев организовать выставку редких книг. Полностью реставрация закончилась только к 1960 году, когда для широкой публики открылись залы второго этажа. В течение следующего десятилетия музей понемногу изменялся и расширялся, конечно, в пределах усадьбы. Стали регулярными выставки живописи, графики, художественного стекла и керамики, проходившие в просторном, прекрасно оборудованном зале Колоннады. Заработала, правда, как выставочный зал, церковь Михаила Архангела. Разрешалось бродить по комнатам Каприза, которым до того любовались только снаружи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: