Елена Грицак - Бахчисарай и дворцы Крыма

- Название:Бахчисарай и дворцы Крыма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-94538-392-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грицак - Бахчисарай и дворцы Крыма краткое содержание

Новая книга из серии «Памятники всемирной истории» знакомит читателя с историей Крыма от античных времен до поры расцвета Таврической губернии. Вступив на полуостров с оружием в руках, россияне увидели в нем вторую родину. Завоеватели первыми отнеслись к Тавриде как к уникальному историческому памятнику. Усилиями российских переселенцев дикий край превратился в цивилизованное место отдыха русской знати. На морском побережье поднимались из руин города, устраивались парки, возводились дворцы, о которых ведется повествование в этой книге.

Бахчисарай и дворцы Крыма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

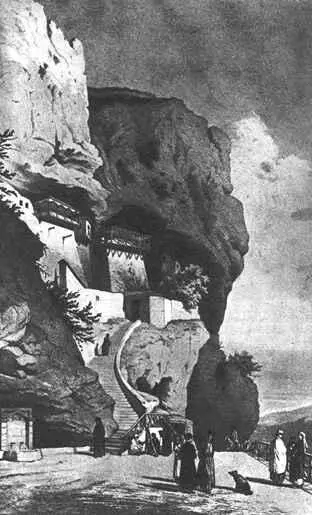

Следуя по пути из Мангупа в Инкерман, средневековые путешественники останавливались на ночлег в пещерных монастырях Шулдан и Челтер. Несмотря на татарское господство, греческая православная культура сумела сохранить влияние на всей территории Крыма. Немалая заслуга в этом принадлежала христианским монастырям, расположенным в окрестностях Бахчисарая, в самом центре Крымского ханства. Русские цари оказывали горным обителям помощь в виде ежегодной «руги» (от греч. rhoga – «плата»), кроме того, щедро одаривая греческих монахов, нередко наезжавших в Москву «за милостыней». Такое сотрудничество обеспечивало выгоду обеим сторонам: крымские монастыри продолжали существование, а Россия располагала источниками информации во враждебном государстве. Впоследствии опора среди христианской части населения в преобладающей татарской среде сыграла важную роль в превращении средневекового ханства в процветающую Таврическую губернию.

Основание монастыря Шулдан относится к VIII веку. Извилистая дорога поднимается по заросшему лесом склону, ведет вдоль скального обрыва и узкой тропой приводит на ровное плато. Первым сооружением пещерного скита можно считать естественный грот с источником. Вода сочилась из скалы и стекала по выточенному желобку, за долгие годы пробив выемку в виде чаши. Неизвестно, когда в этом месте произошел обвал, но грот и прилегавшие к нему пещеры завалило камнями, а родник выбрал себе другой путь, вырвавшись из-под земли в некотором отдалении.

Успенский пещерный монастырь. Гравюра XIX века

Кельи монахов составляли небольшой город, представленный домами-пещерами природного и искусственного происхождения, расположенными в два уровня. С верхнего, похожего на балкон яруса открывался великолепный вид на Шульскую долину. Устроенная на самом высоком месте плато единственная церковь имела форму базилики с коробовым сводом и притвором – нартексом – в западной части. Прихожане поднимались по лестнице с каменным парапетом, которая после обвала нижней половины повисла высоко над землей.

Если в ранних христианских храмах нартекс предназначался для оглашенных, то позже его рассматривали как входной зал. Притвор отделялся от основного помещения двумя колоннами. Вдоль полукружия центральной абсиды проходила длинная вырубленная скамья с епископским креслом в алтаре. По наличию неуместных сооружений, подобных зерновой яме в баптистерии, можно судить о том, что церковь устроили в пещере хозяйственного назначения. Храм окружали жилые постройки с одинаковыми насечками на стенах.

Монастырь Челтер угадывается издали благодаря черным дырам – большим пещерам, высеченным в отвесной скале в пять ярусов. Более полусотни монашеских келий почти не отличались ни размерами, ни внутренним убранством. Гостям обители приходилось карабкаться по чрезвычайно крутому склону. Уходившая вверх от нижней галереи тропинка приводила к огромному открытому залу с пятью колоннами, высеченными из цельной скалы. По мнению исследователей, это помещение могло быть языческим святилищем. Недалеко от него находилась колоссальных размеров виноградодавильня тарапан и несколько таких же огромных зерновых ям. Необычайно гладко отшлифованные стены хранилищ напоминали внутреннюю поверхность пифосов. Дождевую воду от зерновой ямы в специальный водоем отводили мелкие канавки, вырубленные по самому краю плато.

В начале комплекса верхних пещер, на стене небольшой ниши, красовался высеченный крест прямой формы, характерной для культуры раннего Средневековья. Во время монгольского нашествия монастыри Челтер и Шулдан подверглись разорению, но продолжали существовать вплоть до начала XIX века.

Судакская цитадель

Драматическая судьба города, удобно расположенного на скалистом юго-восточном побережье Крыма, отразилась в его названии. Эллины нарекли его Сугдея, русские – Сурож, генуэзцы – Солдайя, а восточные географы – современным именем Судак. Один из самых древних городов полуострова бережно хранил свою историю и ныне известен как заповедник Судакская крепость. Вместе с портовой частью древнего города его территория составляет около 30 гектаров. Общая длина стен превышает 800 метров.

Воздвигнутая в IV–VI веках твердыня представляет собой уникальный памятник средневекового Крыма, не имеющий аналогов по сохранности и соответствию типичной архитектуре того времени. Выстроенные в разное время части крепости отражают этапы развития мирового зодчества. Стены и башни наглядно представляют образцы средневекового оборонного строительства. По словам писателя С. Елпатьевского, «от крепости нельзя уйти, и к ней тянет всех приезжающих в Судак».

Основание города относится к 212 году, но первые обитатели появились на этом месте еще в эпоху палеолита. В I тысячелетии до н. э. плато на скалистой конусообразной горе заселили тавры. Во II–III веках их сменили аланы – ираноязычные племена сарматского происхождения. Через столетие небольшой город перешел под управление византийского императора. Вместе с ромеями сюда проникло христианство, и, как следствие, за стенами крепости и в окрестностях начали строиться храмы и монастыри.

В первых веках надежно защищенное поселение Сугдея являлось окраиной античного мира. На пограничных землях Византии сходились торговые пути «из варяг в греки»; пересекались дороги из Европы, Египта, Малой Азии. Отсюда часто начинался длинный морской переход в Индию. В небольшом отдалении от города некогда находился античный порт Афинеон. Форт возвышался над 70-метровым обрывом на западных отрогах горы Караул-Оба. Неприступная цитадель с четырьмя башнями и бастионом принадлежала Боспорскому государству. Толщина стен местами достигала 3 метров. Французским словом bastion называли пятиугольное укрепление в виде выступа в углах крепостной ограды. Оно предназначалось для обстреливания местности спереди и вдоль крепостных стен и рвов.

Сугдейская крепость (ныне Крепостная) воздвигнута на южном склоне горы, некогда являвшейся коралловым рифом. Неприступная с юга и востока, в северной части она защищалась глубоким рвом. Сооружение имело два уровня обороны – нижний и верхний, между которыми располагались жилые кварталы. Второй ярус прикрывал цитадель; за пределами крепости раскинулись городские предместья. Перед Главными воротами с двумя башнями находился барбакан, как тогда называли полукруглую стену предмостового укрепления.

Оборонные постройки включали в себя массивные двухметровые в ширину стены высотой 6–8 метров и романские башни двух типов: закрытого и открытого (трехстенного). Большинство башен получили имена генуэзских консулов, по велению которых они строились. Указание на владельца вместе с датой постройки имеется на каждой башне. Например, башня Джиованни Марионе была закончена в 1388 году; башня Пасквале Джудиче – в 1392; башня де Флиско Лавани – в 1409. Настенные латинские надписи дополнены геральдической символикой: гербами Генуи, правившего дожа и консула крымской Солдайи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: