Елена Грицак - Бахчисарай и дворцы Крыма

- Название:Бахчисарай и дворцы Крыма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-94538-392-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грицак - Бахчисарай и дворцы Крыма краткое содержание

Новая книга из серии «Памятники всемирной истории» знакомит читателя с историей Крыма от античных времен до поры расцвета Таврической губернии. Вступив на полуостров с оружием в руках, россияне увидели в нем вторую родину. Завоеватели первыми отнеслись к Тавриде как к уникальному историческому памятнику. Усилиями российских переселенцев дикий край превратился в цивилизованное место отдыха русской знати. На морском побережье поднимались из руин города, устраивались парки, возводились дворцы, о которых ведется повествование в этой книге.

Бахчисарай и дворцы Крыма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

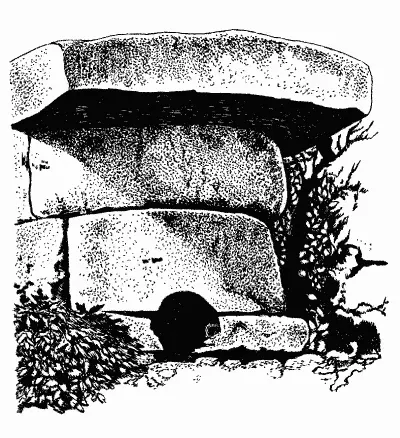

Крымский дольмен

Начиная с VII века до н. э. состав крымского этноса существенно изменился. На полуостров проникли скифы-кочевники из среднеазиатских степей. Спустя 300 лет в Крым прибыли греки, основавшие собственную столицу в Херсонесе Таврическом. По изображениям на керамике можно предположить, что был этап мирных контактов тавров с эллинами, хотя впоследствии они вступили в непримиримую борьбу. В Керкинитиде часть жителей составляли исконные обитатели полуострова. Кизилкобинцы находились под влиянием скифов, заимствовав у них лощеную керамику с резным орнаментом, затертым белой пастой. Античное население Таврики в греческих источниках обозначалось как «скифотавры» или «тавроскифы», что говорит о дружелюбном характере отношений между родственными народами.

Эллины и амазонки

Взаимосвязи цивилизованных греков с варварами оказались не совсем простыми и однозначными. Существуют свидетельства о жестоких сражениях с чужеземцами, в которых местные народы проявляли немалую изобретательность. Римский историк Полиен упоминал о том, что отступление эллинских воинов часто становилось невозможным из-за перекопанных дорог. В то же время мирные греки-колонисты перенимали у тавров приемы земледелия и даже подверглись влиянию в духовной жизни, заимствовав культ местной богини Девы. Она не только вошла в греческий пантеон, но и заняла в нем ведущее место. В III веке до н. э. скифов вытеснили сарматы, заставив уйти в горы некогда главенствовавший на полуострове союз племен. Горные массивы юго-западного Крыма, стоявшие непреодолимой преградой на пути кочевников, сыграли особую роль в истории края. По словам историка Г. В. Ковалевского, «в противоположность низинам, горы сохранили в своих обособленных гнездах древнейшие и своеобразные реликты прошлого – осколки человеческих рас, наречий, старинные хозяйственные формы, обычаи, нравы, остатки растений и животных».

Скифский Неаполь

Захватив практически весь полуостров, скифские вожди обосновались к юго-востоку от нынешнего Симферополя, переместив резиденцию из Приднепровья в таврический Неаполис. Столица позднего Скифского государства процветала во II веке до н. э., когда в степях Крыма господствовал царь Скилур. Описание Неаполиса (Неаполя Скифского) встречается в стихотворном гимне, сочиненном херсонесцами в честь полководца Диофанта, захватившего несколько вражеских крепостей. Невероятное понятие «город кочевников» упоминается в «Географии» Страбона.

Скифские владыки стремились расположиться как можно ближе к Херсонесу и городам Боспорского царства. Богатые греческие колонии приобретали у степняков хлеб, предлагая в обмен вино, оливковое масло, драгоценную утварь и золотые украшения. Длительное и тесное общение с эллинами привело к слиянию двух культур, в частности к исчезновению у крымских скифов оригинального «звериного» стиля. Одновременно происходила «варваризация» средиземноморских традиций.

В настоящее время на городище Неаполиса почти не осталось цельных сооружений. Древняя земля изрыта учеными и жителями Симферополя, разобравшими старую кладку на постройку нового города. Литературные записи о Неаполе Скифском весьма скудны, но сведения о нем все же можно почерпнуть из небольшого археологического материала. Могущество местных царей заверяют архитектурные фрагменты с надписями: «Царь Скилур, великий царь, 30-й год царствования…», «Зевсу Атавирскому приношение Посидея, сына Посидеева», «О приношении того же Посидея Афине Линдосской».

Лапидарные памятники свидетельствуют о том, что иранец Скилур смог построить мощное государство. Он ощущал себя сильным правителем, если отважился именоваться великим царем тавроскифов. Хорошо сохранившийся фрагмент барельефа, найденного на территории городища, представляет портрет Скилура, изображенного старцем с длинными волосами, окладистой бородой, в знаменитом фригийском колпаке, отороченном «лучистой короной». Рядом с царем показан юноша, предположительно сын Скилура, царевич Палак. Эта же пара неоднократно появлялась на монетах античного города Ольвии, расположенного недалеко от современного Николаева.

Скифская амфора

Рассказ о давно 7забытом городе составляет основу неизданных дневников русского ботаника Христиана Стевена, посетившего городище в 1827 году. Тридцать лет спустя здесь производил раскопки граф А. С. Уваров. В 1890 году задание Императорской археологической комиссии выполнял археолог и востоковед, профессор Николай Иванович Веселовский.

По наблюдениям русских исследователей, Неаполис представлял собой построенный на возвышенности равнобедренный треугольник длиной почти в километр. Древняя крепость защищалась с двух сторон обрывом естественных, горизонтально наслоенных скал, а с третьей стороны отделялась от окружающего пространства стенкой длиной в 600 шагов. Городище граничило с долиной реки Салгир и глубоким оврагом Собачья балка. Крепостные постройки возводились из местного известняка. В скалах устраивались сводчатые подземные помещения – крипты, служившие для коллективных погребений. Сейчас все каменные могильники разграблены, но сохранилось большое кладбище на склоне Собачьей балки. Его захоронения устроены не в скалах, а в земле, и расположены ярусами. По найденным предметам римского характера можно установить, что погребения относятся к первым векам нашей эры.

В III веке Таврида испытала нашествие готских племен, причинивших непоправимый вред древней тавроскифской культуре. Прибывшие с Балтики германцы словно смерч пронеслись по Крыму, оставляя за собой пожарища и руины. Неаполис недолго служил готам, в свою очередь сражавшимся со скифами и гуннами. Разрушенная крепость была частично восстановлена в начале IV века по приказу византийского императора Юстиниана Великого. Во времена владычества ханов Золотой Орды оскудевший и запущенный Неаполис превратился в татарский форт Керменчик («маленькая крепость»). Название понималось буквально с XV столетия, когда от цветущей столицы осталось действительно небольшое поселение Ак-Мечеть.

Базилики Херсонеса

В переводе с древнегреческого языка слово «херсонес» означает «полуостров». Прибывшие из Гераклеи Понтийской основатели города плохо знали географию местности и называли Таврикой не весь полуостров, а только его южное побережье. Поселение Херсонес возникло в конце VI века до н. э. и в пору расцвета являло собой типичный греческий полис – независимый город-государство с демократической формой правления. Собрание свободных граждан решало вопросы войны и мира, одобряло или отвергало законы, утверждало архитектурные планы, регулируя соотношение дворцов и оборонительных сооружений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: