Елена Грицак - Пекин и Великая Китайская стена

- Название:Пекин и Великая Китайская стена

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0778-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грицак - Пекин и Великая Китайская стена краткое содержание

Отгороженный от мира в буквальном смысле, Китай не был загадочной страной ни в древности, ни в более поздние времена. Великая стена защищала от врагов, не являясь преградой для тех, кто прибывал в страну с дружескими намерениями. Однако для того, чтобы стать другом, чужестранцу приходилось осваивать невероятно сложный этикет, изучение которого не мыслилось без знаний истории и местных обычаев. Запас сведений о традициях, искусстве и архитектуре Китая также полезен и нашим современникам, особенно тем, кто намеревается в ближайшем либо далеком будущем посетить это своеобразное государство.

Пекин и Великая Китайская стена - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

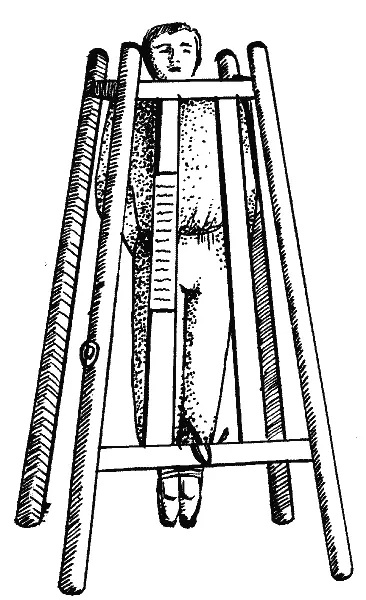

Виды наказаний: а) шейные колодки; б) бамбуковая клетка

Судья не унижался до разговора с палачами, предпочитая общаться с помощью деревянных бирок. Тотчас после допроса он бросал бирки на пол, показывая таким образом, сколько ударов палкой должен изведать осужденный. Приговор приводился в исполнение сразу и в том же присутственном месте. Впрочем, по китайским законам человека объявляли преступником еще до суда. Обвиняемый следовал в ямынь под звуки гонга, окруженный стражами, как правило, уже избитый, со связанными руками и бамбуковыми палочками, продетыми в мочки ушей. На 30-сантиметровые обрезки бамбука крепились записки с текстами, где были перечислены все его проступки.

Для того чтобы заставить народ повиноваться, чиновники прибегали к самым изощренным наказаниям. Шейные колодки не считались жестокой карой, хотя существование в ошейнике из досок не могло быть приятным. Тяжелые деревянные колодки с круглым вырезом надевались на злоумышленника, которого днем водили по общественным местам, а ночью оставляли в землянке, кишащей насекомыми и грызунами. По изощренности истязаний китайское правосудие соперничало со средневековой инквизицией. Одна из местных казней называлась «стояние в извести». Человека со связанными руками ставили в бочку с засыпанной на дно негашеной известью и закрывали крышкой, оставляя голову снаружи. Вначале приговоренный стоял на стопке черепицы; пластины одну за другой убирали, одновременно подливая воду, чтобы несчастного обволакивали жгучие пары. Последнюю черепицу убирали на 3–4-й день, и тогда его ноги оказывались в бурлящей извести, а лишенное опоры тело провисало, сдавливая шею, что влекло за собой медленную смерть.

Не менее изощренным видом казни была бамбуковая клетка в виде усеченной пирамиды, изготовленной из толстых шестов высотой немного больше человеческого роста. На верхнюю перекладину набивалось несколько узких бамбуковых дощечек с отверстием для головы обреченного. Человеку связывали руки за спиной и ставили в клетку так, чтобы шея упиралась в перекладину. Это могло привести к немедленному удушью, поэтому, чтобы растянуть казнь, под ноги преступника подкладывали несколько черепиц, которых он едва касался кончиками пальцев. Глиняные пластинки убирали одну за другой. Стараясь хоть немного продлить себе жизнь, человек напрягал мышцы, стараясь устоять на цыпочках, но все равно умирал, как только под ногами оказывалась пустота.

На стене каждого ямыня висел плакат с красивой надписью: «Распространяем высокие моральные качества». Лицемерие этих слов подтверждалось, когда суду подвергались представители имущих классов. Богачам угрожала не смерть, а только «потеря лица», хотя и репутацию можно было спасти с помощью уловок. Совершивший преступление богач, конечно, подвергался допросу так же пристрастно, как и простой крестьянин. Он разговаривал с судьей, стоя на коленях, но после приговора, едва только бирки падали на пол, осужденный вскакивал на ноги и, отбегая в сторону, уступал место нанятому крестьянину.

Если богатый человек с помощью денег избавлялся даже от легкого наказания, то бедняку приходилось терпеть мучения и в некоторых случаях идти на смерть. Власти не возражали против такой практики, ведь, принимая наказание вместо преступника, бедняга избавлял семью от нищеты, а государство от потенциальных бунтовщиков. Единственной формой протеста против притеснений являлось самоубийство. Доведенный до отчаяния человек убивал себя на пороге дома обидчика, обрекая того на судебную тяжбу и погребение за собственный счет. Однако главная неприятность заключалась в том, что душа самоубийцы навсегда поселялась в жилище врага. Угрожая покончить собой у двери богатого дома, крестьяне порой добивались справедливости. По древним поверьям, наложив на себя руки, человек становился духом, поэтому мог легко отомстить за себя или своего несчастного родственника. Особенно важным моментом в таком деле был способ самоубийства. Решив умереть добровольно, китаец выбирал яд, голодную смерть или удушение. Подобного рода самоубийца не прыгал в пропасть, не разбивал голову о каменную мостовую, ибо намеревался сохранить тело для существования в загробном мире.

Эх, дороги!

Расположение и высота жилых зданий Пекина определялись социальным положением домовладельцев. Вельможи строили дома в 2-3 этажа, чего не могли позволить себе простые жители, обитавшие в одноэтажных постройках. Строгий иерархический порядок в отношении жилищ стал причиной появления оригинальной архитектурной композиции. Особое, чисто китайское построение зданий, распространившееся на всю империю, сообщало жилой застройке красоту и живописность. Кроме того, неповторимый колорит городам придавали изящные мостики внутри кварталов, а также большие мосты, каких немало имелось и внутри, и за пределами всех населенных пунктов. Являясь самой удобной переправой через водные потоки, они были функциональной и, что немаловажно, эстетичной частью транспортной системы, которой так гордились китайцы.

Дороги в Поднебесной сильно проигрывали даже в сравнении с российскими «направлениями». В отличие от водных, сухопутные пути доставляли немало хлопот иностранным путешественникам. Почти все наземные трассы принадлежали частным лицам, отчего находились в ужасающем состоянии. Проложив дорогу по приказу императора, какой-либо местный толстосум считал свою миссию выполненной. Построенные однажды, они никогда не ремонтировались и быстро приходили в упадок. Отличаясь скупостью, китайцы не видели в дорогах пользы, ведь каждый караван или пеший странник выбирал собственный путь, более короткий и свободный от разбойников. Средневековые богачи путешествовали в носилках. В отличие от лошадей, которым требовались дороги, 2–6 человек могли пронести паланкин по самым крутым, извилистым тропинкам.

О ловкости китайских носильщиков в народе ходили легенды. Многие из них устремлялись в опасные места только затем, чтобы продемонстрировать свое искусство. Скользя по узкой дорожке на краю пропасти, нарочно взбираясь на высокую гору, мастер своего дела вел себя так, как будто отдыхал в чайной: громко разговаривал, шутил, смеялся. Клиенты весь путь сидели за плотно закрытыми шторами, стараясь не смотреть на согнутого под тяжестью ноши весельчака, с которого градом катил пот. За тяжкий труд носильщик получал ничтожное вознаграждение, которого едва хватало на еду. Однако его жизнь не требовала больших средств. Не обремененный семьей, он в любое время года носил кроткие штаны с легкой рубашкой и бесплатно ночевал в придорожных гостиницах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: