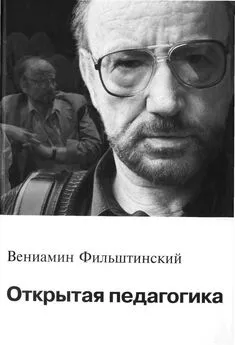

Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика

- Название:Открытая педагогика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Балтийские сезоны

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-902675-16-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика краткое содержание

Книга известного театрального режиссера и педагога, профессора Санкт-Петербургской академии театрального искусства Вениамина Фильштинского посвящена теме, которую сам он обозначает формулой «как рождаются актеры». Автор прослеживает отношения будущего артиста и педагога с первых шагов — с экзаменов в театральную школу — до первых ролей. И как педагог, и как режиссер Фильштинский исповедует «этюдный метод», что дает потрясающие результаты — и на сцене, и в учебной аудитории, и на международных мастер-классах. Книга поможет прикоснуться к тайнам творчества. Здесь есть чему поучиться и с чем поспорить. Она заинтересует профессионалов и будущих студентов, практиков и теоретиков, — всех тех, кому дорог театр.

Открытая педагогика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но вернемся к практике.

Упражнения: «Яблоки», «Камни», «Цепочки» — три ключевых момента в обучении актеров в первом семестре нашей мастерской.

Разумеется, этими упражнениями не исчерпывается программа первого семестра. Мы занимаемся и «Наблюдениями», и «Животными», и циклом «Случаи из детства». Но это уже другие вопросы. Здесь же я хотел бы обратить внимание только на тему «Физические действия и ощущения и физическое самочувствие». Собственно, на эти элементы и на их связь с воображением и мышлением. Хотя, конечно, «Воображение» и «Мышление» и сами по себе заслуживают особого разговора.

Иногда уместны длинные рассуждения. Но бывает, что в течение рабочего дня всплывают отдельные важные воспоминания или возникают некие отдельные профессиональные соображения. Ими и хочется поделиться…

Помню, параллельно с учебой в Театральном институте я руководил маленьким детским кружком. И от Дома самодеятельного творчества к нам в Дом культуры «Мир» прислали инспектора — Зиновия Борисовича Подберезина. Тогда ко мне на репетицию пришло всего три-четыре пацаненка. Ну, думаю, беда, инспектор теперь всем расскажет, что народу мало, что я что-то не то делаю. А он вдруг говорит: «Мне у вас понравилось. Понравилось, что вы с детьми делом занимаетесь». У меня будто от сердца отлегло… С тех пор я знаю, сколь важна всякая поддержка. Потому что мы — люди закомплексованные, зачастую остро чувствуем свою ущербность, зато радуемся, сознавая свою необходимость. Поддержка окрыляет, дает силы.

Встречаю коллегу.

— Как дела?

— Какие там дела! Студенты серые, ни одной книжки не прочитали. Смотрят тупо. Даю задание — двадцать дурацких вопросов! Что говорить — набор неважный…

Встречаю другого педагога.

— Как дела?

— Тыркаюсь… Иду вслепую… Не получается…

— А ребята?

— Ребята замечательные… Второй педагог мне симпатичнее.

Педагогика — это прежде всего ни с чем не сравнимое напряжение. Если режиссер, к примеру, должен выдержать двух-трехмесячное сражение, то педагогу нужно «продержаться» 4–5 лет.

Профессия театрального педагога альтруистическая. Можно даже сказать — сверхальтруистическая. Денег мало, зрительской славы нам не положено, восторги критиков — не про нас. Последнее, за что мы наивно держимся, — это благодарность учеников. Как нам порой ее хочется! Но, во-первых, еще мудрый Б. В. Зон советовал на благодарность учеников не рассчитывать. Во-вторых, мы, возможно, не всегда ее и заслуживаем. (Как-то в одной американской театральной школе я вел трехдневный семинар. Два дня все шло замечательно. Вот и ждал в конце третьего дня проводов с цветами. Так хотелось этих проклятых цветов — стыдно вспоминать. Ан, нет — расстались прохладно. Сперва я расстроился, но потом подумал: а ведь все справедливо. Третий-то день я провалил. Занимался дежурно, назидательно…) В общем, и с благодарностью учеников у нас не все складывается… Однако главное вот что — педагогическая честность (подготовленность к урокам, щедрость, ответственность за каждого ученика от начала и до конца…). Мне кажется, что в театральную педагогику честность входит как важнейшая профессиональная составляющая. Ее никогда не бывает много.

Театральная педагогика — это, прежде всего, поиск языка общения с учеником. Общий язык складывается непросто. Ты проходишь через всякие периоды: через непонимание, ссоры. Даже через период «юродства». Ты так в ученике заинтересован, что заискиваешь перед ним, перед его индивидуальностью. А он всегда индивидуальность, хотя поначалу неоперившаяся, хрупкая. Ты заклинаешь его, умоляешь быть художником и человеком. Я понимаю Галину Волчек, которая как-то призналась, что не считает для себя зазорным на репетиции даже на колени упасть перед артистом… Хотя есть и другой подход, есть другая педагогика — властный стиль Товстоногова, Додина… Впрочем, и в их подходе не может не быть этих ноток, ноток нервного, «нащупывательного», просительного обращения к актеру, к ученику. Все мы понимаем, что ни в искусстве, ни в педагогике приказом ничего не добьешься — можно только заражать, увлекать.

Пристально проследить путь молодого человека от его поступления в институт до прихода в театр — этим никого из театроведов заинтересовать не удается. Все предпочитают анализировать работы уже готового актера. Конечно, в наше суетливое время кому охота потратить четыре-пять лет на отслеживание первых шагов каких-то там мальчиков или девочек. А жаль…

Я уже говорил, что практики театра и театральные педагоги не любят излишнего теоретизирования, однако повторю: иногда потребность в обобщениях возникает…

О «СЛОВЕСНОМ ДЕЙСТВИИ» И ДРУГИХ ПОНЯТИЯХ

Эти заметки написаны вот по какому поводу. Мне довелось с удовольствием перечитать книгу Валерия Николаевича Галендеева «Учение К. С. Станиславского о сценическом слове» [6] Галендеев В. Н. Учение К. С. Станиславского о сценическом слове. — Л., 1990.

. Была ли она всерьез замечена, когда появилась, была ли по достоинству оценена и обсуждена, не знаю. Но при повторном чтении мне эта книга показалась еще более интересной, нужной, чем при первом знакомстве. Гигантская, фантастическая фигура Станиславского обрисована В. Н. Галендеевым с любовью и проникновением. Автор вселяет в нас новое удивление и благоговение перед гениальным артистом и мыслителем. Шаг за шагом он необычайно скрупулезно прослеживает проходящий через всю жизнь Станиславского интерес к проблемам сценического слова, обращает наше внимание на потрясающий самоанализ Станиславского-артиста, его неутомимый самотренинг, неустанные поиски и глубокие обобщения.

В то же время В. Н. Галендеев, будучи крупнейшим специалистом в области сценического слова, точно отмечает некоторые заблуждения Станиславского, противоречия в его понимании «законов» речи. Например, он абсолютно справедливо «придирается» к рассуждениям Станиславского о «логическихпаузах». Станиславский стремился придать особое значение этому понятию. Он хотел бы, чтобы логическая пауза сама по себе стала одним из ключиков к живой речи на сцене. Галендеев, приведя подробнейшие доводы, выявляет несостоятельность таких намерений. В итоге он оставляет правомерной только «психологическую» и даже — он уточняет — «смысловую паузу». Таким образом, «логическая пауза» уходит из употребления — как лишний термин. А лишние термины, как нам кажется, стали лакомой пищей для догматиков и начетчиков от Станиславского. Порой они сильно замусоривают профессиональный словарь, затемняя живое восприятие наследия классика.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: