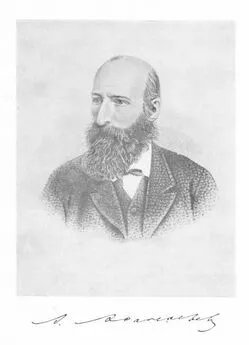

Александр Афанасьев - Поэтические воззрения славян на природу (Том 1)

- Название:Поэтические воззрения славян на природу (Том 1)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Афанасьев - Поэтические воззрения славян на природу (Том 1) краткое содержание

Поэтические воззрения славян на природу (Том 1) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

______________

* Обл. сл., 87,94.

** Сементов., 5.

*** Послов. Даля, 1061.

**** Щапов., 8.

Колесом-колесом

Сонычко в гору йде,

А вже-ж наша Галичка

Из-пид винця йде.

Солнце колесом у гору идзетсь,

А дзевухна з'винца в двир идзетсь*.

______________

* Ворон. Г. В. 1856, 40; Терещ., II, 470, 521; Ч. О. И. и Д. 1864,I, 102.

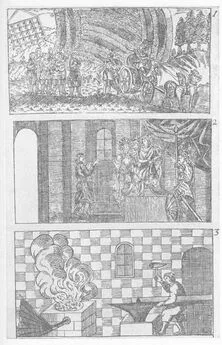

Эти указания тем более заслуживают внимания, что они подтверждаются преда(106)ниями всех индоевропейских народов. Кун указал на ведаическое представление солнца колесом и справедливо заметил, что отсюда, а не обратно возникли сказания о поездах бога Солнца на чудесной колеснице. Демонический змей Ahi, надвигающий на небо сплошные массы облаков и рождающий в воздухе томительный зной (то, что у нас обозначается глаголом: парить), является в Ведах с именем Cyshna (иссушитель): он задерживает дождевые потоки, овладевает колесом солнца и распространяет на поля и леса губительный жар. В гимнах, обращенных к Индре, восхваляют этого громовержца за то, что он поражает своею молниеносною палицею змея, проливает дождь и, срывая с вершины облачного неба солнечное колесо, умиряет зной*. Силы природы, в их вредных влияниях, обыкновенно приписывались демоническим чудовищам, тогда как с другой стороны те же самые силы, ради их благодетельных влияний, принимались за действия добрых богов; между демонами и богами шли нескончаемые битвы за владычество. Так в знойную пору песьих дней Индра сражался с змеем-иссушителем, Тор с великаном жаров (mit glutriesen Geirrodhr). Смена годовых времен особенно резко выставляла то благодатные, то разрушительные свойства обоготворенных стихий. Божество, щедрое на дары и дружелюбное в летнюю половину года, в зимний период являлось с другим недоброжелательным (демоническим) характером, и потому в представлениях народной фантазии оно распадалось на два отдельных, враждебных друг другу образа, которые спорили между собою и в известное время осиливали один другого**. О борьбе летнего солнца с зимним сохранила любопытное свидетельство словацкая сказка. Борьба эта совершается в шуме грозы и происходит между зимним похитителем солнца и весенним его освободителем; представления, принадлежащие солнцу и громовнику, сливаются воедино. Когда соперники поломали свои мечи, весенний герой сказал: "обернемся лучше колесами и покатимся с горы: чье колесо будет разбито, тот и побежден!" Оборотились оба колесами и покатились с горы; колесо избавителя налетело на своего противника и раздробило его; но тот, перекинувшись молодцем, заявил, что враг размозжил ему только пальцы, а не победил. С своей стороны он предложил оборотиться в белое и красное пламя: чье пламя осилит другое, тот и победит. Похититель солнца оборотился белым пламенем, а соперник его красным. Долго они палили друг друга, и ни который не мог одолеть. На ту пору шел мимо старый нищий с длинною белою бородою. "Старик! - воскликнуло белое пламя, - принеси воды и залей красное пламя, я тебе подарю грош". А красное пламя перебило: "старик! я тебе дам червонец, только залей белое пламя". Старик принял сторону последнего, за которым и осталась победа***. И колесо, и пламя - символы солнца. Удаляясь на зиму, оно утрачивает свой яркий блеск, становится бледным, что и продолжается до тех пор, пока с возвратом весны не искупается оно в дождевой воде: только тогда станет солнце - "красное" и заблестит на небе золотым червонцем.

______________

* Кун, 56-58,65.

** Маннгардг Die Gotterwelt, 31-32, 55-56. Датская сага различает летнего Одина от зимнего (Mitodhinn); во время зимы настоящий Один находится в ссылке, а на троне его восседает похититель; с приходом же весны роли их меняются.

*** Slov. pohad., 215-229.

Поэтическое представление солнца огненным колесом вызвало обычай зажигать в известные годовые праздники колеса - обычай, доселе соблюдаемый между немецкими и славянскими племенами. Это бывает: а) в начале весны (на масленице или на Светлой неделе), когда возжжение колеса служит символом возрождения солнца, после зимней его смерти, и b) на Иванов день, когда солнце, достигнувши (107) высшей точки своего течения, поворачивает с лета на зиму*. В разных сторонах Германии приготовляют тогда деревянные кружки со спицами, обкладывают их соломою, обмазывают дегтем и потом зажигают. Зажженный кружок утверждается на такой подставке, что если ударить по ней с другого конца, то он взлетает высоко на воздух, описывая в ночной темноте огненную дугу. В Швабии в день св. Вита берут старое тележное колесо, обвертывают соломою, смазывают дегтем и, установив в землю столб, в двенадцать футов вышины, втыкают на него приготовленное колесо ступицею и зажигают в сумерки. Взирая на яркое пламя, повторяют изречение: "да возведутся горе и взоры и длани, и да сложатся руки для молений!" В стране, орошаемой Мозелем, чествуется Иванов день следующим обрядом: каждая семья доставляет связку соломы на вершину ближайшей горы, куда к вечеру сходятся старики и юноши; этою соломою обвязывают огромное колесо, так что почти совсем не видать дерева; в средину его продевают крепкий шест, фута на три выдающийся с обеих сторон; из остатков соломы делают много небольших факелов, и по данному знаку следует возжжение колеса, которое в ту же минуту, с помощию продетого сквозь него шеста, приводится в движение и скатывается с горы в реку. Тут подымается радостный крик, все махают по воздуху горящими факелами; часть мужчин остается наверху, а другая спешит вниз за пылающим колесом. Часто оно потухает прежде, нежели достигнет Мозеля; но если упадет в воду объятое пламенем - это, по народному мнению, предвещает урожай винограда. Средневековые писатели прямо говорят, что колесо это принималось за священное изображение солнца**. Подобный обряд опускания с горы огненного колеса (kolo ohnive) свершается у хорутан; о том же обыкновении упоминает Сарторий в путешествии своем в Каринтию; в Галиции еще недавно (в 1844 г.) спускали зажженное колесо в Днестр***. Русские поселяне, встречая во время масленицы весеннее солнце, возят сани, посредине которых утвержден столб, а на столбе надето вертящееся колесо. В Сибири сажают на это колесо парня, наряженного в женское платье и кокошник, что согласно с нашими народными преданиями, олицетворяющими солнце в женском образе; в Виленском повете, вместо того, привязывают к колесу чучело, которое и вертится на нем. Поезд сопровождается песнями и музыкой; в иных местах славят при этом Коляду, т. е. новорожденное солнце, и палят солому****. В Воронежской губернии на Троицын день крестьяне Солдатского села, меняясь венками, поют песню:

______________

* По некоторым местам обряд этот совершается и в другие чтимые народом дни, ближайшие к Иванову празднику.

** Кун, 38-51,95-97; D. Myth., 578,586-7,594.

*** Гануш, 185-6; D. Myth., 590.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: