Александр Бенуа - История живописи

- Название:История живописи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - История живописи краткое содержание

История живописи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Красочные проблемы во всех древних фресках разрешаются также по-разному. Частью фрески писаны с аккуратным и ровным выполнением плоскостей, ограниченных очертаниями (копии с более древних оригиналов?) и в приблизительных тонах; частью они исполнены "импрессионистически", причем краски положены одна рядом с другой, не смешиваясь, и в этих случаях слитность впечатления, при несравненно большей яркости общего, получается лишь на расстоянии. Возможно, что последняя техника является подражанием восковой живописи (энкаустике), получившей свое наибольшее развитие в Александрии. Ведь в энкаустике сливание красок получается лишь с величайшей трудностью, и сам "мозаичный" принцип этой техники должен был способствовать чрезвычайному развитию глаза, принужденного постоянно раскладывать тона на их составные части.

Наконец, ряд античных фресок, особенно с пейзажными мотивами, исполнены монохромно, что не должно удивлять, если мы вспомним, что эти картины были, главным образом, предназначены для декоративного эффекта, являясь небольшими пятнами определенных тональностей, разбросанными среди более сложных гармоний. Фресковые пейзажи играют в таком случае лишь роль успокаивающего, среди прочей пестроты, аккомпанимента.

Схема многохромного пейзажа фрески.

Пейзаж в Византийской живописи

I - Византийский пейзаж

Монументальная архитектура

Поразительные примеры монументального характера производят часто большее впечатление, нежели подробные исследования и тонкие доказательства. К таким "монументальным" примерам принадлежит арка Константина Великого на "Триумфальном пути" в Рим, воздвигнутая в 312 г. после поражения Максенция. Первое впечатление, производимое этим памятником, самое внушительное. Поражаешься красотой общей массы и отдельных деталей. Особенно хороши барельефы, идущие по аттику и украшающие стены в самих проездах. Однако при ближайшем рассмотрении замечаешь рядом с этими великолепными произведениями, дышащими жизнью и полными гармонии в линиях, ряд уродливых и ребяческих изделий, в которых как будто без толку толпятся какие-то большеголовые и коротконогие фигурки. И вот оказывается, что вся архитектурная часть копирует более древние образцы, поразившие красотой скульптуры, взятые с какого-то памятника, сооруженного в честь Траяна за 200 лет до триумфа Константина, и лишь жалкие "барельефы с гомункулами" - самостоятельные произведения римского искусства IV века. Впечатление от этих барельефов сразу вводит нас в ту унылую атмосферу одичания, которая знаменует эпоху упадка античной культуры.

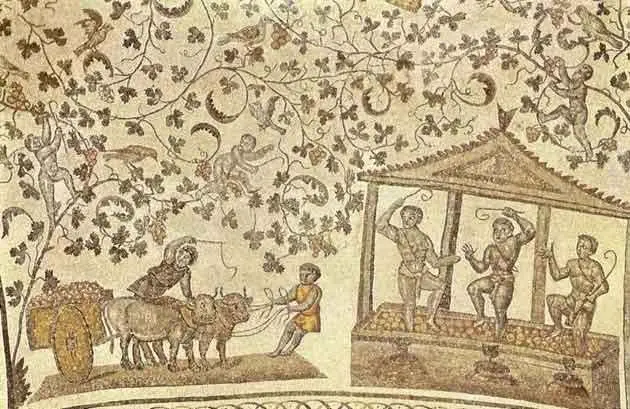

Сбор винограда. Мозаика в своде церкви св. Констанцы в Риме. IV век от Р.Х.

Личное бессилие и жалкое заимствование являются отныне на тысячелетие основными чертами европейской художественной деятельности, и эти черты одинаково характерны как для запада, так и для востока Европы, т.е. для всего того огромного пространства, которое временно продолжало еще существовать в виде нераздельной Римской Империи и питаться светом, исходившим из очагов античной культуры: Афин, Эфеса, Антиохии, Александрии, Карфагена, Неаполя и самого Рима. Постепенно на всем этом пространстве надвигаются общие сумерки. Эти сумерки интересны для нас, во-первых, как та сфера, в которой мы еще находим кое-что уцелевшим от прежнего блеска, во-вторых, - как колыбель новых влияний, наконец, пожалуй, и как урок для нашего времени, имеющего столько общего с той эпохой.

Мозаика в своде церкви св. Констанцы в Риме. IV век. Фрагмент.

Недаром же Византия из самой "загнанной" области истории искусства привлекает теперь самый жгучий интерес. Недавно еще это искусство казалось "чуждым варварством", теперь оно начинает казаться близким и родным. Вся "одичавшая эстетика" первых столетий нашей эры, ее ребячество и упрощенность по сравнению с периодами предшествующими и последующими, кажется для нас снова прельстительной. В частности, элементы этого одичания: преследование роскошной декоративности, наслаждение яркой красочностью, забвение многих знаний (или мертвенное к ним отношение), наконец, тяготение к загадочному символизму и схематичной стилизации все это то самое, что нас теперь волнует, и в чем мы даже видим какое-то предельное достижение. Мы - византийцы, или, по крайней мере, те поздние римляне и эллины, которые не сумели (и, по воле судеб, не должны были) отстоять грандиозную, простую, самодовлеющую красоту, доставшуюся от отцов и дедов. Для достижения "настоящего византизма" нам не хватает лишь внешних событий.

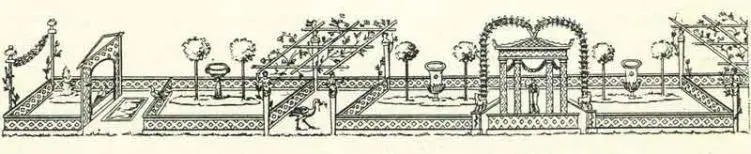

Рисунок XVII века с уничтоженной мозаики IV века, украшавшей тамбур церкви св. Констанцы в Риме.

Этот современный культ Византии одарил уже науку об искусстве целым рядом драгоценных открытий и остроумных теорий. Важнейшие среди них делают честь русским ученым, с Кондаковым, Лихачевым, Айналовым и Смирновым во главе. Благодаря им Византия ожила, ими указаны пути, где и что искать, как группировать найденное. Но, к сожалению, и их находки далеко не выясняют всего облика как "христианско-античного", так и византийского искусства, да и будущие историки, ступая по их следам, едва ли выяснят этот облик. Здесь мы опять имеем дело с книгой, из которой вырвано больше девяти десятых страниц и в которой оставшиеся страницы наполовину замараны и изорваны.

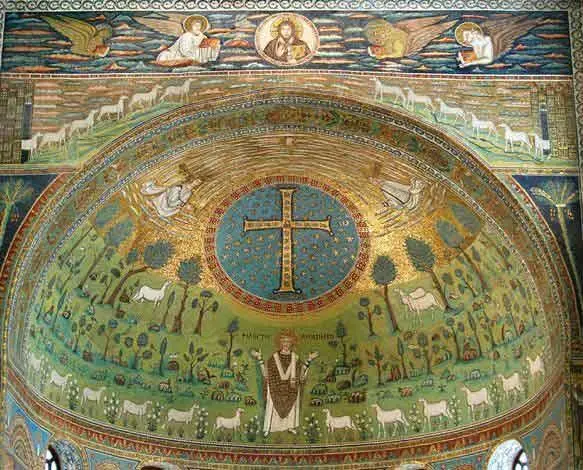

Св. Аполлинарий в райском саду. Вверху символические агнцы, выходящие из иерусалимских ворот. Мозаика VI века в равенской церкви С. Аполлинария "во Флоте".

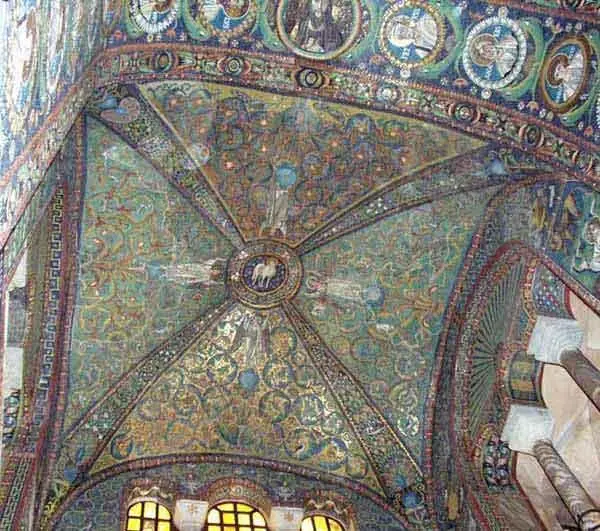

Мозаика VI века, украшающая свод над алтарем в церкви С. Витале в Равенне.

Главнейшие сведения о византийском искусстве мы черпаем из письменных, далеко не полных и не систематичных, свидетельств, из безделушек вроде ампул, костяных дощечек и проч., наконец, из произведений "провинциального" творчества. Даже Рим с V века не может считаться столицей, но едва ли значение таковой могла иметь резиденция последних западных императоров, вождя варваров и византийского наместника - Равенна. От всего самого главного, сделанного за этот период, длящийся на протяжении веков, не осталось ничего, кроме собора Св. Софии в Константинополе, и то искалеченного снаружи, а внутри сплошь замазанного.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: