Елена Нестерова - Леонид Иванович Соломаткин – жизнь и творчество

- Название:Леонид Иванович Соломаткин – жизнь и творчество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АЛЕТЕЙЯ

- Год:1997

- Город:САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- ISBN:5-89239-052-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Нестерова - Леонид Иванович Соломаткин – жизнь и творчество краткое содержание

Леонид Иванович Соломаткин. Жизнь и творчество: Моногр. / С приложением научн. каталога живописи, произведений Л. И. Соломаткина, сост. Е. В. Нестеровой и С. В. Римской-Корсаковой. — СПб.: Аксиома, Алетейя, 1997,- 184 с., ил. (Библиотека искусствоведа. Новые исследования) Леонид Соломаткин — уникальная фигура в русском искусстве второй половины XIX века, без привнесенного им в русский жанр элемента иронии, без только ему присущего синтеза трагического и романтического переживания действительности картина отечественной жанровой живописи была бы явно неполной. Настоящая монография — результат многолетнего исследования, многочисленных поездок по городам бывшего СССР с целью выявления произведений Л. И. Соломаткина и составления научного каталога, который на сегодняшний день насчитывает более 150 произведений. В книге широко использованы материалы технологических исследований. Издание открывает “Библиотеку искусствоведа” — серию фундаментальных академических исследований и публикаций в области теории и истории изобразительных искусств.

Леонид Иванович Соломаткин – жизнь и творчество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нельзя не остановиться на еще одной проблеме изучения творчества Соломаткина, выходящей за рамки чистоатрибуционных задач и в то же время тесно с ними связанной, — об отношениях художника с “примитивным” искусством. Проблему поднимали разные авторы, но само ее возникновение, как нам кажется, во многом происходит от невнимания исследователей к тому вопиющему факту, что почти треть из приписанных художнику работ на самом деле — фальшивые. Так, Л. М. Тарасов в своей монографии пишет о “нарочито примитивной, лубочной манере живописца” и делает отсюда вывод о том, что

лубочные листки и литографированные картинки были милы художнику и отвечали его вкусу 20*.

Подобные формулировки заставляют думать, что сама идея порождена в первую очередь включением в список произведений Соломаткина, во-первых, архаичных полотен, созданных в более ранний период, во-вторых — низких по качеству работ “в его стиле” или копий, выполненных дилетантами. Конечно, были профессиональные трудности и у Соломаткина — в частности, в рисунке и композиции, — о чем свидетельствуют следы переписок во многих полотнах, можно привести в подтверждение высказывания самого художника:

Бьешься, бьешься иной, бывало, раз до того, что работа опротивит и идея из головы испарится 21*.

И все же изучение “эталонных” произведений живописца подтверждает его несомненный профессионализм и высокую технологическую грамотность. Поэтому вполне логичны те выводы, к которым приходят Н. Г. Машковцев и Т. А. Савицкая, находя в огрубленности отдельных вещей художника не манеру, а “признак упадка качества” 22*.

Однако очищение творчества Соломаткина от подделок и приписок полностью проблему не снимает, ибо интерес к ней поддерживается желанием объяснить сам “феномен Соломаткина” — художника “столь отличного от жанристов как академического, так и передвижнического толка” 23*. И все же правомочно ли употребление самого термина “примитив” в связи с живописью Соломаткина? Человек, отдавший десять лет профессиональному обучению сначала в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а затем в Академии художеств, пожалуй, почувствовал бы себя оскорбленным, если бы в его творчестве увидели подобные параллели. Попутно отметим, что ни один из современных живописцу критиков подобных черт в его творчестве не замечал. Ведь ситуация, когда художники-профессионалы откроют для себя примитив как источник творческого вдохновения, возникнет значительно позже — в начале XX столетия.

Сознательной ориентации ни на лубок, ни на другие проявления народного искусства у Соломаткина быть не могло. Зато несомненна связь художника с мастерами сатирической графики, печатавшимися в журналах “Искра”, “Гудок”, “Будильник”. В частности, известно, что Соломаткин использовал некоторые рисунки, помещенные в этих журналах, в качестве оригиналов для своих живописных работ 24*. Безусловна демократичность его сюжетов, но эти сюжеты были достаточно широко распространены в классической литературе того времени: у Лескова и Достоевского, Левитова и Помяловского, Николая и Глеба Успенских, а также у художников — Перова и Прянишникова, раннего Виктора Васнецова и многих других. По тематике Соломаткин вовсе не был оригинален. Да и трудно было оставаться оригинальным в то время, когда живопись сознательно вовлекала в сферу этического и эстетического все многообразие повседневного, ища и находя идеалы там, где предыдущему поколению и в голову не приходило искать ничего подобного. Соломаткин, можно сказать, был даже чуточку “консервативен”, сохраняя пристрастие к нескольким повторяющимся сюжетам, лишь по-разному им варьируемым. Он не впадал в патетический тон, на который зачастую переходили жанристы академического толка, не был столь остро социален и не стремился к обобщениям, как многие художники-передвижники. Но значит ли это, что Соломаткин был одинокой фигурой, выходящей за рамки существовавших вокруг традиций? Не став передвижником, он был плоть от плоти жанристов-шестидесятников, и именно с ними так естественно его сравнивать. Разве далеки произведения Соломаткина от картин Волкова, Риццони, Юшанова, Прянишникова, созданных в 1860-е годы? Ведь в их основе — одна и та же художественная тенденция. И даже в начале 1880-х годов, когда в русском искусстве решались уже совершенно другие задачи, Соломаткин, в сущности, так и остался шестидесятником. Сюжеты его картин камерны, чувства искренни: зачастую сентиментальны, иногда остро ироничны. Художник прочно связан со своим временем. Находясь в русле проблематики русского искусства 1860-х годов, он обогатил его своим индивидуальным переживанием действительности. А способ, манера высказывания были чрезвычайно важны в то время, когда происходило сложение нового художественного языка — в значительной мере отличного от того, на котором “говорили” такие предшественники, как К. П. Брюллов, А. А. Иванов и даже П. А. Федотов. По-своему этим были озабочены и Перов, и Ге, и Крамской, и Прянишников — жанристы и пейзажисты, портретисты и мастера исторической живописи.

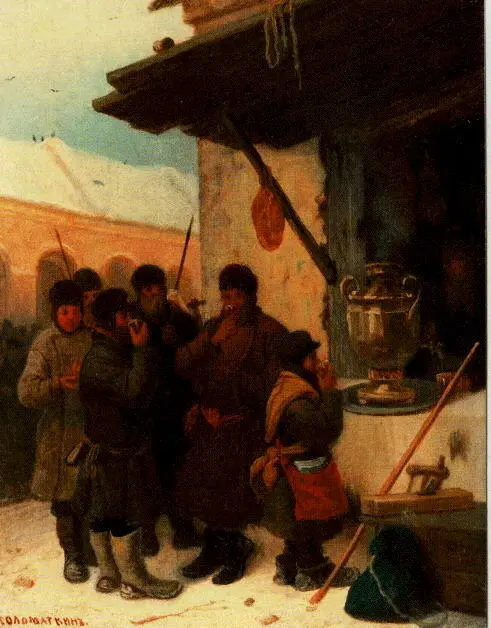

76 Угощение сбитнем. 1872. Кат. № 57

Отличие Соломаткина от многих современных ему жанристов в том, что, передавая печали и радости, отмечая слабости или подчеркивая своеобразное достоинство людей отверженных, он ведет разговор от первого лица. Сбивчивая речь его искренна, а сердце чутко. Художник рассказывает не о чужой, а о своей собственной жизни, собственная жизнь подсказывает ему и нужные интонации.

Соломаткин не только заставляет сочувствовать, он помогает понять и даже полюбить своих героев. Его персонажи знают не только “черные” дни. Напротив, художник никогда не изображал их поглощенными лишь мрачной стороной действительности. Неунывающими выглядят персонажи “кабацкой’ темы в картинах “Перепляс”, “Деревня стареет — кабак новеет”; окруженные романтическим ореолом предстают бродячие артисты (“По канату”, “Артисты на привале”); сентиментальные чувства вызывают престарелые ветераны (“Инвалиды у столовой”, “За пенсией”). Лишь по отношению к скучным обывателям Соломаткин способен испытывать раздражение, которое выражается в ироническом звучании полотен “Славильщики-городовые”, “Пляшущий монах”, “Любители пения”. Скрытой угрозой дышит это раздражение в картинах “Ряженые”, “Невеста”, “Свадьба”.

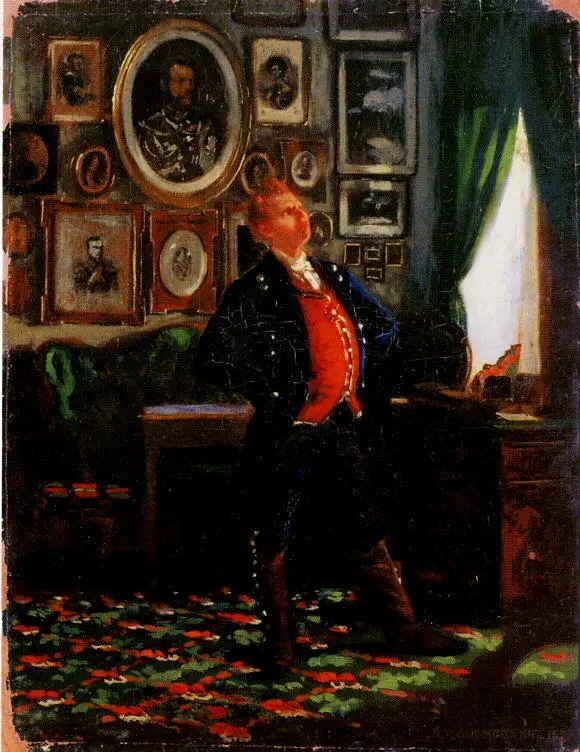

77 Лакей с орденом барина. 1875. Кат.№ 63

Язык Соломаткина богаче и выразительнее, чем у многих современных ему жанристов. В ряде работ он действительно упрощает форму и огрубляет пластику движения своих персонажей, вызывая тем самым определенные ассоциации, но происходит это скорее под влиянием сатирической графики того времени. Характерно и то, что известная лапидарность, схематизм композиции встречаются именно в тех его полотнах, где принципиально важную роль играют колорит и освещение — важнейшие, хотя и отнюдь не самые существенные для этого периода, вопросы профессионального мастерства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: