Елена Нестерова - Леонид Иванович Соломаткин – жизнь и творчество

- Название:Леонид Иванович Соломаткин – жизнь и творчество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АЛЕТЕЙЯ

- Год:1997

- Город:САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- ISBN:5-89239-052-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Нестерова - Леонид Иванович Соломаткин – жизнь и творчество краткое содержание

Леонид Иванович Соломаткин. Жизнь и творчество: Моногр. / С приложением научн. каталога живописи, произведений Л. И. Соломаткина, сост. Е. В. Нестеровой и С. В. Римской-Корсаковой. — СПб.: Аксиома, Алетейя, 1997,- 184 с., ил. (Библиотека искусствоведа. Новые исследования) Леонид Соломаткин — уникальная фигура в русском искусстве второй половины XIX века, без привнесенного им в русский жанр элемента иронии, без только ему присущего синтеза трагического и романтического переживания действительности картина отечественной жанровой живописи была бы явно неполной. Настоящая монография — результат многолетнего исследования, многочисленных поездок по городам бывшего СССР с целью выявления произведений Л. И. Соломаткина и составления научного каталога, который на сегодняшний день насчитывает более 150 произведений. В книге широко использованы материалы технологических исследований. Издание открывает “Библиотеку искусствоведа” — серию фундаментальных академических исследований и публикаций в области теории и истории изобразительных искусств.

Леонид Иванович Соломаткин – жизнь и творчество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он любил погибших людей, тяготел к ним, угощая их в минуты благости, дарил им деньги, портретные рисунки, которые тут же набрасывал с них в свой альбомчик.

Как все существо Леонида Ивановича было отравлено алкоголем, так отравляла его и страсть скитания по столичным трущобам. Многие поклонники его таланта усиленно, наперебой звали его к себе, предлагали комнату, полное содержание, чтобы только он спокойно жил и работал. Но всякий раз он упорно отказывался: “Не могу, скучно станет, сбегу на другой же день. Нравится мне у кабака стоять. Тянет к голи кабацкой”.

И его тянуло неудержимо. Его одевали, снабжали бельем, деньгами. Целыми неделями он скитался, пропадал неизвестно где, возвращаясь от одних приятелей, темных трущобных аборигенов, к другим, живущим в достатке, без гроша денег, босой, одетый чуть не в лохмотья.

Бахвальства, задора в самом пьяном виде он никогда не проявлял. Необычайно скромный, кроткий, он пользовался всеобщими симпатиями и в загадочных “там”, и “здесь”, где горит электричество и живут с комфортом обеспеченные граждане 26*.

Изложение Брешко-Брешковского, несомненно, беллетризова-но: последние годы жизни Соломаткина напоминают здесь легенду, налицо известная приподнятость, романтизация образа в описании достаточно характерной для своего времени и в об-щем-то прозаической биографии. Художник предстает здесь неким российским Пиросмани.

Перу Брешко-Брешковского принадлежит также повесть “В царстве красок”, в которой Соломаткин выведен под вымышленным именем Алексея Ивановича Ковалюка.

Уместно вспомнить и неоконченный рассказ И. В. Федоро-ва-Омулевского “Без крова, хлеба и красок (Очерк из мира забитых талантов)”, главный герой которого, тоже живописец, “злосчастный российский Теньер”, как он себя называет, своей судьбой, характером и даже внешностью напоминает Соломаткина — как будто срисован с натуры. В рассказе описывается плечистый мужчина высокого роста с длинными рыжими волосами и несколько рябоватым лицом. Лицо это было очень выразительное; оно все казалось изрытым крупными морщинами, и в нем будто затаилась какая-то гнетущая скорбь; выпуклые голубые глаза, с явными признаками недюжинного ума, как-то сосредоточенно-грустно смотрели в одну неопределенную точку. Судя по костюму, трудно было определить профессию незнакомца, но жизнь, очевидно, не баловала его. На нем убого драпировалось какое-то подобие ватного капота, едва достигавшего колен, и невозможно было сказать сразу, принадлежала ли первоначально эта одежда лицу мужского пола или же составляла собственность женщины, — вернее было последнее; из дырявых локтей торчали клочки порыжевшей ваты. Когда-то клетчатые брюки, грубо заштопанные во многих местах серыми нитками, вплотную обтягивали широко раздвинутые и протянутые под стол длинные ноги незнакомца, а из-под этих брюк, не по росту коротких, выглядывали порыжевшие голенища истрепанных сапо-гов. […] Особенная наивность его улыбки, отзывавшаяся какой-то беззаветностью, не только возбуждала к нему невольную симпатию, но даже способна была очаровать свежего человека 27*.

Не случайна, видимо, и своеобразная перекличка в фамилиях: у героя рассказа она звучит какТолстопяткин, картина же, принадлежащая его кисти, без сомнения могла быть написана и Соломаткиным:

Это был мастерски набросанный масляными красками эскиз на толстой картонной бумаге в величину квадратного аршина. Он изображал часть занесенного снегом забора у дровяного двора, при слабом лунном освещении в морозную ночь. Подле забора, на снегу, лежало какое-то жалкое подобие человеческой фигуры в образе замерзшей старухи, облаченной в такие же жалкие лохмотья. Сквозь дыры их просвечивало тощее синеватое тело. На изможденное лицо старухи падал красновато-желтый луч от фонаря, который держал в руке наклонившийся над ней городовой, с поднятым выше ушей воротником, в форменной шинели. Налево, несколько отвернувшись от трупа, весь закутанный в теплую шубу дворник флегматично отправлял естественную потребность. Жуткое, щемящее душу впечатление производил этот мастерский эскиз; фигуры были написаны типично, холодный тон неба и воздуха передан безукоризненно 28*.

В рассказе Федорова-Омулевского, впервые опубликованном в “Художественном журнале” в марте 1883 года, имеется много перекличек со статьей А. 3. Ледакова “Памяти Соломаткина”, которая появилась в “Санкт-Петербургских ведомостях” несколько месяцев спустя. Живописец, журналист и художественный критик Ледаков вполне мог быть знаком с этим рассказом. Возможно, рассказ всплыл в его памяти, когда он писал мемуары, и подсказал интонацию повествования. Менее вероятен, но не совсем исключен и тот факт, что Федоров-Омулевский, сотрудничавший в “Искре”, “Будильнике”, других журналах, имел знакомства с художниками, возможно, лично знал Соломаткина и в этом случае, действительно, сделал как бы слепок с натуры.

Литература ли воспроизводила жизнь, или жизнь оказывалась продолжением литературы — вопрос не столь принципиальный. Интересно другое. С одной стороны, судьба Соломаткина вполне типична для шестидесятника, но в то же время дает возможность для легендарной, мифологизированной ее трактовки.

Что касается достоверных фактов, то они немногочисленны и рисуют положение художника куда более скупо, нежели беллетризованные биографии, воссозданные Брешко-Брешков-ским и Ледаковым, но зато заслуживают абсолютного доверия. Косвенные свидетельства указывают на то, что острый недостаток в деньгах Соломаткин испытывал уже во второй половине 1860-х годов. Так, А. Г. Горавский сообщает П. М. Третьякову в письме от 29 января 1867 года:

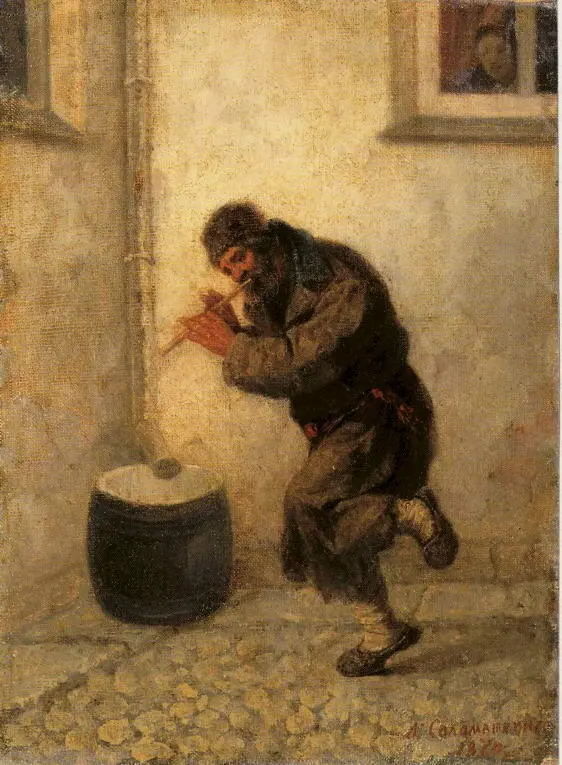

7 Нужда скачет, нужда плачет… 1870. Кат. № 41

Картину же Соломаткина “Будочники-славильщики” удалось мне вчерашним днем приобрести за 50 рублей серебром от позолотчика Иванова — и если бы часом позже я приехал к Иванову, то уже была бы она в иных руках. Забавный случай с сей картиною — Соломаткин выставлял ее на постоянную выставку и оценил во сто рублей — и вдруг ему понадобились деньги, а у Иванова позолотчика одолжил раму, тот, видно, требовал, вероятно, деньги, которых у Соломаткина ни гроша на душе не было — и, ни слова не говоря, Соломаткин вчерашним утром взял свою картину и отдал без рамы за 25 рублей серебром Иванову позолотчику” 29*.

“Вдруг” понадобились деньги и в мае 1868 года, когда оцененная в 100 рублей картина “Ряженые” оказалась с согласия художника продана за 10 рублей серебром, то есть как минимум в два раза дешевле 30*. (За один бумажный рубль тогда давали от 30 до 50 копеек серебром.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: