Пьер Декс - Поль Гоген

- Название:Поль Гоген

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:-235-02561-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пьер Декс - Поль Гоген краткое содержание

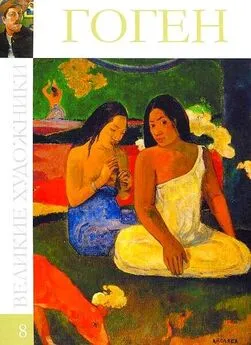

Среди ведущих мастеров постимпрессионизма Поль Гоген занимает особое место и как личность, и как художник, творчество которого получает самые противоречивые оценки специалистов. Свою лепту в «гогениану» внес и известный французский писатель и искусствовед Пьер Декс, автор работ о Делакруа, Мане, Пикассо и др. В этой книге Декс сообщает много новых фактов из жизни Гогена и исправляет ряд ошибочных положений своих предшественников — биографов и исследователей творчества художника.

Поль Гоген - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Те наве наве фенуа (Сладостная земля)» — так же по-французски называлась и выставка 1893 года — преподносит нам в том же искушающем стиле райское сочетание красок. Ева там принимает позу «Экзотической Евы», являвшейся художнику в мечтах перед его отъездом в Южные моря. И хотя в том, прошлом, изображении угадывались черты лица Алины, матери Гогена, оно все же оставалось каким-то нереальным. Нынешняя же Ева, изображенная анфас, выглядит вполне земной женщиной со всеми эротическими признаками — с черным треугольником на лобке, гордая своей наготой, воспетой художником. Ева протягивает руку не к яблоку, а к фантастическим цветам. Это самый величественный гимн Теха’амане, который можно сравнить только с поэтическими строками о ней в «Ноа-Ноа». Ева готова поддаться соблазну. Именно поэтому она и есть подлинная Ева, а рай сейчас там, где в этот момент находится она сама, то есть где находится Таха’амана. Ее отождествление с изображенной Евой бесспорно, поскольку у той, как и у самой Те-ха’аманы, на правой ноге семь пальцев… Очевидно, что такое искусство до основания разрушает мораль миссионеров.

Описанное полотно имеет явную связь с картиной «Парау на те варуа ино (Речи дьявола)». Это не просто изображение грузной таитянской Евы. Стыдливый жест говорит о том, что она согрешила. Изгнание Евы из рая происходит под покровом самой сумасшедшей, самой бурной из всех тропических ночей, среди буйства красок, где листья змеятся по земле, а вокруг неистовствуют свирепые демоны. Это воистину гимн язычеству.

В другой картине, «Фатата те мити (У моря)», те же самые раскованность и свобода просто ошеломляют. Здесь Гоген снова разрабатывает тему ныряльщицы из полотен «В волнах» и «Будьте загадочны», но теперь уже без всяких трагических вариаций времен выставки в кафе Вольпини. Напротив, художник испытывает физическое и эстетическое опьянение при виде обнаженного тела.

Ослепительным завершением этой темы станет полотно «Аха оэ феии (Почему ты ревнуешь?)». И не имеет значения, что положение ног сидящей женщины заимствовано у комичного Диониса, фотография которого была у Гогена. Прежде всего в картине обращают на себя внимание очень разные, совершенно раскованные позы персонажей и композиция, максимально приближающая к нам обеих женщин. Название произведения нарочито обманчиво. Оно наводит на мысль о забавной истории. Но благодаря изображению дерева, которое как бы прорезает все полотно (вверху — почти на одном уровне с рамой) узором своих покрытых листьями черных ветвей, и абстрактным декоративным завиткам у кромки розового песка, картина обретает трагическое звучание. «Если он нам и показывает ревность, — писал Деларош, — то именно через пожар розовых и фиолетовых цветов». Гоген прекрасно осознавал значение своих дерзких нововведений. Об этом свидетельствует тот факт, что, отправляя в 1893 году эту картину жене в Копенгаген, художник запросил очень большую сумму — восемьсот франков.

В творчестве Гогена наступил исключительно плодотворный период. Художник теперь использовал все возможности живописи. Безусловно, он наметил себе этот путь давно, и ему уже приходилось на него ступать, но никогда ранее он не добивался столь сказочного успеха в своих начинаниях. Именно в этот период его гений проявил себя в полной мере.

Поэтому неудивительно, что Гоген вновь обратился к жанровым темам, которые он разрабатывал в начале своего пребывания на островах. Например, изображая беседующих женщин в «Нафеа фаа ипоипо (Когда ты выходишь замуж?)» и в «Парау Али (Что нового?)», где он, сужая фоновый пейзаж, упрощая формы и, главное, усиливая свет и краски, вольно переписывает «Женщин Таити» — картину, созданную в 1891 году.

Живопись и скульптуру художника объединяют чисто мифологические темы. Возможно, скульптурой он занялся из-за нехватки холста — Гоген упоминал об этом в письме к Монфреду. Во всяком случае на его живописи это не отразилось. Занятие скульптурой стало одной из составляющих перехода к настоящему примитивистскому искусству, имеющему религиозный уклон. В «Иа Орана Мариа (Аве Мария)» Гоген сделал из Богоматери и Христа таитян, и сам он, отождествлявший себя отныне с жителями Таити, хотел смотреть на мир их глазами. Поэтому его скульптуры так близки их традиции. Желание вырезать из дерева не было сиюминутным, поскольку из Франции он привез все нужные для этого инструменты. Однако Гогену никак не удавалось отыскать образцы туземной скульптуры. И тогда он обратился к фигурам Будды и Шивы, к изваяниям Боробудура, которые по-своему видоизменял.

Художник испытывал и другие трудности. Как заметил Чарлз Стаки, Гоген «выточил большинство, если не все свои произведения, из дерева гуайявы, которое, как очень быстро выяснилось, легко разрушается… Впрочем, поиски менее хрупкого дерева увенчались успехом еще до апреля 1892 года». В «Ноа-Ноа» рассказывается о походах художника в горы на поиски розового дерева, «священного дерева, которое таитяне называют миро или амаэ и которое традиционно используется для создания идолов», — пишет Пьер Пти. Пускай он не нашел на Таити готовые статуи, он сделает их сам из этого священного дерева. Гоген описывал стремящиеся вверх тропы «с обеих сторон ниспадающего каскадами ручья», хаотично растущие деревья, чудовищных размеров папоротники — всю эту дикую растительность, становящуюся непроходимой в центре острова. «Мы оба шли обнаженные, только с повязками на бедрах и с топорами в руках […] Тишина была полная, несмотря на жалобное журчание воды в скалах, — однообразный шум, лишь подчеркивающий безмолвие. И в этом волшебном лесу, в этом одиночестве, в этом безмолвии нас было двое — он, совсем юноша, и я, почти старик, с душой, увядшей от стольких разочарований, с телом, усталым от постоянного напряжения, и с этим роковым наследием пороков общества, нравственно и физически больного. Он шел впереди по-звериному гибкий и изящный, превратившись в бесполое существо. Мне казалось, что в нем воплощено, в нем дышит всё растительное великолепие, которое нас окружало и которое через него источало аромат красоты, опьянявший мою душу и содержавший в себе как бы некую мощную эссенцию — само чувство дружбы, порожденное в нас взаимным притяжением простоты и усложненности […] Мы были только вдвоем. Во мне возникло какое-то предчувствие преступления, какого-то неведомого желания, пробуждение чего-то темного, злого. Кроме того, я почувствовал усталость от роли самца, который всегда должен быть сильным, быть защитником. Слишком тяжелый груз всю жизнь лежал на моих плечах, мне вдруг захотелось стать на мгновение слабым существом, которое любит и подчиняется. Я подошел ближе, отбросив предубеждения. В висках у меня стучало».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: