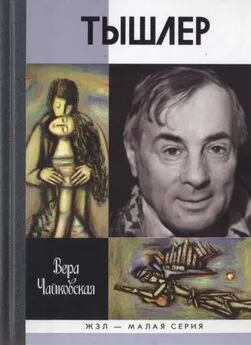

Вера Чайковская - Тышлер: Непослушный взрослый

- Название:Тышлер: Непослушный взрослый

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03368-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Чайковская - Тышлер: Непослушный взрослый краткое содержание

Александр Тышлер (1898–1980) — художник удивительного таланта и человек уникальной самобытности, до сих пор не занявший подобающего места в отечественной и мировой культуре. Вместе со своим бурным столетием он пережил минуты высокого воодушевления и трагического разочарования, но всегда сторонился властей предержащих. Он был в числе немногих художников эпохи, кто искал в искусстве новые пути. Долгие годы он был известен только как театральный художник и почти не показывал своих работ публично. Его немногочисленные выставки 1960–1970-х годов потрясли зрителей неожиданностью композиций, необыкновенной музыкальностью и фантастичностью живописных полотен, графики и скульптуры.

Автору — искусствоведу и прозаику Вере Чайковской — по крупицам удалось создать яркое жизнеописание и представить нам красивого, легкого, веселого выдумщика и сосредоточенного, до фанатизма трудолюбивого мастера, который от юности до преклонных лет пронес в своем творчестве энергию, любовь, порыв…

Тышлер: Непослушный взрослый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В поздней автобиографии упор делается на ремесленное окружение, в котором мальчик Саша Тышлер жил в Мелитополе. В его дворе обитали самые разные мастера-ремесленники: плотники, маляры, бондари, жестянщики. Все они впоследствии войдут в его творчество, в его художественную «мифологию».

Зрелый художник, вспоминая прошлое, рисует некий поэтический, фольклорно-песенный образ быта простых ремесленников, красота которого явно противостоит обыденной, неухоженной и неустроенной жизни вокруг. И не отсюда ли идут те черточки натуры Тышлера, которые некоторые «ученые дамы» (в частности, соседка Тышлера по дому на Мясницкой Елена Гальперина) впоследствии расценят как «мещанство» — приверженность к основательному, устроенному и красивому домашнему обиходу?!

Впрочем, не все женщины будут столь суровы. Тышлеровская молодая приятельница Татьяна Тарасова-Красина, дочь известного политического деятеля, в неопубликованных мемуарах с большим энтузиазмом отметит эту присущую художнику «домовитость»: «Атмосфера уюта окружала Тышлера везде, где бы он ни жил, будь то созданный им домик в Верее, комната в коммуналке в Банковском (угол Мясницкой и Банковского переулка. — В. Ч.) или малюсенькая квартирка на Масловке, где он прожил последние годы» [11] РГАЛИ. Фонд А. Тышлера (Тарасова-Красина Т. Милый Саша. Рукопись).

.

И все это, как кажется, идет из детства. Вот Тышлер описывает целую артель турок — ремесленников, мастеривших «терки» (деревянные бороны с кремниевыми основаниями): «Я любил следить за тем, как они трудятся, а после работы едят. Они расстилали на полу чистую простыню, садились вокруг нее на корточки и разрезали на большие куски белоснежную свежую булку и брынзу. Работники относились ко мне с симпатией и предлагали поесть вместе с ними, но я стеснялся и всегда отказывался, хотя их пища казалась мне гораздо вкуснее домашней» [12] Александр Тышлер: Живопись, графика, скульптура, театр: Каталог выставки к 85-летию со дня рождения / Сост. Ф. Сыркина, вступ. ст. Д. Сарабьянова. М., 1983. С. 23.

. Вроде бы жизнь «на колесах», — а какая красивая и устроенная! Какая естественная и вкусная еда!

Тут поневоле вспоминаешь другого будущего революционера и бунтаря в живописи, фантазера и волшебника, старшего современника Тышлера Казимира Малевича, который тоже, оказывается, необычайно любил ремесленный народный быт.

С Малевичем Тышлера многое связывает, — и это не только «родство по эпохе», но и какие-то общие человеческие, нравственные, художественно-эстетические импульсы. Их роднит Украина, одинокое творческое детство, любовь к «естественному», независимость. Малевич, вспоминая детство, противопоставляет заводскую жизнь (его отец был инженером-управляющим сахарными заводами на Украине) вольной и красивой жизни крестьян. Крестьяне жили «не по гудку», а в естественных ритмах Солнца и Луны, они умели украшать свои жилища резьбой, петухами, кониками, вышивками, и еда у них тоже была вкуснее: «Мне нравилось питание крестьян, у которых я часто ел, несмотря на то, что дома тоже было все. У них было вкуснее. В казармах же питались кислой капустой, щами и кашей с говяжьим жиром (вместо сала). Шкварки перемешивались с кашей, вонь от шей стояла на всю казарму… Крестьяне ели чистое сало с чесноком и борщ украинский, который варился из свежего (ботвинья, фасоль, картошка, свекла), ели сметану и жирные паляницы, кныши с луком, мамалыгу с молоком или маслом, кислое молоко с картошкой и т. п.

Зимою, когда заводские день и ночь работают, крестьяне ткут чудные материи, шьют одежды, девчата шьют и вышивают, поют песни, танцуют, хлопцы играют на скрипках» [13] Малевич о себе: Современники о Малевиче: Письма. Документы. Воспоминания. Критика: В 2 т. / Сост. И. Вакар, Т. Михиенко. М., 2004. Т. 1. С. 19.

.

И у Малевича подчеркнуты ремесленно-художественная основа крестьянской жизни, ее «природная» органичность, вписанность в космос и его ритм. Эстетизируется весь быт крестьян, вплоть до еды. (Зачем сахарные заводы, если есть мед?) Кстати, эти «крестьянские» пристрастия в еде остались у Малевича на всю жизнь, судя по его поздним письмам жене Наташе.

Оба будущих художника именно в детстве обнаружили поэтические миры, которые для Малевича таились в крестьянском укладе, а для Тышлера в жизни «вольных ремесленников», а также осевших на реке Молочной цыган. Цыганский быт, фольклор, наряды — все это тоже прочно войдет в творчество художника. Любопытно, что цыгане для него олицетворяют оба важнейших начала — Тышлера привлекают простота и естественность их оседлого уклада и «вольная» жизнь «на колесах». И пусть оба мастера идеализируют и приукрашивают эти явившиеся им в детстве миры — во многом на них основывается их будущий художественный космос. У Малевича это и постоянные «крестьянские» мотивы, и любовь к фольклорному «примитиву», и вкус к яркой чистой палитре, и общий «космизм» композиций.

У Тышлера — та самая «любовь к ремеслу», которую он сделал одним из своих «маяков», пристрастие к «фактурным» материалам — дереву, жести, а также к «простым» вещам обихода, украшенным любовной рукой.

Он пишет: «Во дворе обитали и маляры. Они были для меня, единственного из всех моих братьев и сестер, самой притягательной силой. Маляры раскрашивали брички, расписывали железные кровати. Очень часто они уходили в пивную и доверяли мне свою нелегкую работу, которая для меня была наслаждением. Пока они просиживали за пивом, я с удовольствием расписывал колеса и спинки повозок, изображая украинские пейзажи с белыми хатами, зелеными пирамидальными тополями и луной на черных спинках кроватей» [14] Александр Тышлер: Живопись, графика, скульптура, театр: Каталог выставки к 85-летию со дня рождения. С. 23.

.

Эти «фантастические», «фольклорные» пейзажи аукнутся позднее и в театральных решениях художника (положим, в замыслах совместной с Мейерхольдом постановки оперы С. Прокофьева «Семен Котко»), и во многих его живописных работах — даже в «Махновщине» на заднем плане то тут, то там виднеются белые хатки, тополя, луна. Флора Сыркина вспоминает, что Тышлер в 1970-е годы расписал два подаренных ею бубна: «На одном Тышлер запечатлел ландшафт его детства — украинский пейзаж с ветряной мельницей и взошедшей молодой луной, на другом — ангела, тоже с бубном» [15] Сыркина Ф. Не мыслил себя без музыки // Советская музыка. 1989. № 2. С. 94.

.

Тышлер и в стилистике вернулся к своей «детской» манере: «При всей изысканности живописного и композиционного решений, в этих бубнах проступало некое народное и праздничное начало» [16] Там же.

. В сущности, «народное и праздничное», преображенное в изысканную композицию, — было его творческой «метой».

Интервал:

Закладка:

![Ольга Чайковская - Болотные огни [Роман]](/books/1091111/olga-chajkovskaya-bolotnye-ogni-roman.webp)