Лев Любимов - Искусство Древнего Мира

- Название:Искусство Древнего Мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвящение

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Любимов - Искусство Древнего Мира краткое содержание

Автор в живой, увлекательной форме рассказывает об истории первобытного искусства и искусства древнего мира (Египет, Ассиро-Вавилония, Греция, Рим) во всем многообразии различных художественных памятников, созданных зодчими, скульпторами, живописцами, резчиками по камню, ювелирами. В тонких анализах произведений искусства раскрывается непреходящая художественная ценность наследия далеких эпох.

Книга станет ценным пособием для учащихся, слушающих факультативный курс истории искусств.

Искусство Древнего Мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первым христианам Пергамский алтарь показался «престолом сатаны»!..

Не участвовали ли в создании фриза азиатские мастера, все еще подвластные видениям, грезам и страхам древнего Востока? Или же сами греческие мастера прониклись ими на этой земле? Последнее предположение кажется более вероятным.

И это переплетение эллинского идеала гармонической свершенной формы, передающей видимый мир в его величавой красоте, идеала человека, осознавшего себя увенчанием природы, с совсем иным мироощущением, которое мы распознаем и в росписях палеолитических пещер, навеки запечатлевших грозную бычью силу, и в неразгаданных ликах каменных идолов Двуречья, и в скифских «звериных» бляхах, находит, быть может, впервые такое цельное, органическое воплощение в трагических образах Пергамского алтаря.

Эти образы не утешительны, как образы Парфенона, но в последующих веках их мятущийся пафос будет созвучен многим высочайшим творениям искусства. (Восхищенный Тургенев писал о Пергамском алтаре:

«Все эти — то лучезарные, то грозные, живые, мертвые, торжествующие, гибнущие фигуры, эти извивы чешуйчатых змеиных колец, эти распростертые крылья, эти орлы, эти тела, эти кони, оружья, щиты, эти летучие одежды, эти пальмы и эти тела, красивейшие человеческие тела во всех положениях, смелых до невероятности, стройных до музыки,— все эти разнообразнейшие выражения лиц, беззаветные движения членов, это торжество злобы, и отчаяние, и веселость, божественность, и божественная жестокость — все это небо и вся эта земля — да, это мир, целый мир, перед откровеньем которого невольный холод восторга и страстного благоговения пробегает по всем жилам... Выходя из Музеума, я подумал:

«Как я счастлив, что я не умер, не дожив до последних впечатлений, что я видел все это!» Смею полагать, что и другие подумают то же самое, проведя час-другой в созерцании пергамских мраморов...»)

К концу I в. до н. э. Рим утверждает свое владычество в эллинистическом мире. Но трудно обозначить, даже условно, конечную грань эллинизма — как во времени, так и в пространстве. Во всяком случае, в его воздействии на культуру других народов. Рим воспринял культуру Эллады, сам оказался эллинизированным.

Сияние Эллады не померкло при римской власти, не угасло и после падения Рима.

В области искусства для Ближнего Востока, особенно для Византии, наследие античности было в первую очередь греческим, а не римским. Но и это не все. Дух Эллады светится в древнерусской живописи. И этот дух озаряет на Западе великую эпоху Возрождения, названную так именно потому, что в ту пору возродился идеал гуманизма и красоты, некогда нашедший свое высшее воплощение в Афинском Акрополе.

И так же трудно определить географические границы эллинизма. Ибо влияние эллинизма распространялось не только непосредственно из таких коренных эллинистических очагов, как сама Греция и заморские греческие поселения, птолемеевский Египет, Малая Азия, Двуречье, но и через Рим, либо от одной культуры к другой на периферии античного мира.

...Какими-то своими лучами сияние Эллады давно уже проникало в варварскую Европу, не создавая там, однако, новой культуры. Варварская Европа была юной, своевольной и динамичной. Очень интересно проследить, как греческие мотивы перерабатывались ею на свой лад.

Самый яркий тому пример — кельтские монеты II—I вв. до н. э. Образец — золотая монета (статер), отчеканенная еще при македонском царе Филиппе II (отце Александра). Вначале местные мастера точно воспроизводят эллинский реалистический мотив — колесницу с быстро скачущими конями. Но постепенно, от монеты к монете, изображение распадается на абстрактные геометрические фигуры. Буйная беспредметная динамичность древней латенской культуры завладела образом и расщепила его. Так ведь и в позднескифских и сарматских бляхах конкретный образ подчас исчезал без остатка в криволинейном декоративном узоре...

Перемалывая реалистическую форму в абстракцию, варварская Европа как бы отвергала эллинизм. Однако к характерным для кельтского декоративного искусства волнистому или шашечному узору, зигзагам, кружкам все чаще примешиваются мотивы, навеянные Элладой,— пальмовый лист (пальметта) и ионическая волюта.

А на юге Франции в пластике этой же поры появляется реалистическая объемность, воспринятая через Италию у греков.

...Закавказье.

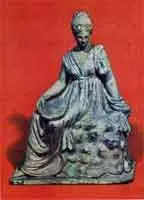

Несколько лет назад грузинские археологи открыли близ села Вани (в западной Грузии) городские ворота с полукруглой башней, небольшой античный храм с алтарем и остатки святилища, воздвигнутого во II в. до н. э. В развалинах его мозаичного пола были найдены десятки амфор и большой бронзовый сосуд с рельефными фигурками греческих божеств, увенчанный бронзовой статуэткой богини Ники. Все это — прекрасные изделия мастеров эллинистической поры, ярко свидетельствующие о проникновении эллинизма в Грузию, западную часть которой греки называли Колхидой.

Ведь туда, согласно сказанию, еще до Троянской войны отправлялись знаменитые аргонавты (греческие мифологические герои, плывшие на корабле «Арго») за золотым руном...

Мы знаем, что уже в VIII в. до н. э. греки оживленно торговали с населением Кавказа.

В двадцати семи километрах от Еревана открывается панорама исключительной, даже в этих местах, красоты. На фоне гор — развалины древнего храма с остатками ионических колонн. Среди яркой природы Армении и под ее синим небом как бы воскресает античность во всей стройности своих архитектурных форм, величаво возвышающихся над глубоким ущельем. Как четко и как гармонично вписывается этот храм в окружающий пейзаж.

Это знаменитый храм в Гарни, некогда летней резиденции армянских царей, воздвигнутый в I в. н. э. Рим владычествовал тогда над миром, но это отзвук не его могущества, а той красоты, которой он покорился сам. И идеал этой красоты переплетается здесь со своеобразием местных художественных традиций.

Не светлый мрамор, как в Греции, а темный базальт послужил материалом для храма, что придает всему его облику какую-то особую крепость... Высеченные с замечательным мастерством в высоком рельефе почти не повторяющиеся декоративные растительные мотивы, в которых, например, типично эллинистическая аканфовая ветвь часто завершается характерным для востока гранатом... В бане, недалеко от храма, на красивом мозаичном полу светло-зеленых и розовых тонов фигуры морских божеств, олицетворяющие животворную силу воды; над ними греческие надписи, это божества греческой мифологии, но их несколько схематичные изображения явно выпадают из эллинской эстетической нормы, а своими чертами они напоминают юношей и девушек, которых встречаешь сейчас на улицах Еревана и окрестных сел... Наследию еще мало изученной эллинистической культуры Армении суждено было стать фундаментом великого армянского искусства последующих веков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: