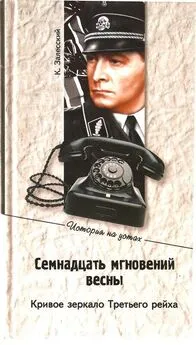

Константин Залесский - Семнадцать мгновений весны. Кривое зеркало Третьего рейха

- Название:Семнадцать мгновений весны. Кривое зеркало Третьего рейха

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- ISBN:5-9533-1460-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Залесский - Семнадцать мгновений весны. Кривое зеркало Третьего рейха краткое содержание

Когда заходит речь о первом советском телесериале «Семнадцать мгновений весны», в эпитетах трудно удержаться от превосходных степеней: талантливый сценарий, великолепная режиссура, блестящая игра актеров. Одним словом — великий, культовый, эпохальный фильм, который открыл новую страницу в фильмографии, посвященной нашим противникам во Второй мировой войне. Он положил конец одним легендам… и создал новые.

Книга известного историка Третьего рейха К. Залесского рассказывает о том, что в фильме соответствует исторической правде, а что — не более чем миф, созданный авторами картины.

Семнадцать мгновений весны. Кривое зеркало Третьего рейха - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Семенов писал свою повесть как документальную, пытаясь как можно дальше уйти от чисто человеческих переживаний своих героев. Для него главной была «шпионская интрига», подвиг советского разведчика. Лиознова же, как и положено режиссеру художественных фильмов, стремилась внести в канву чисто игровые, эмоциональные и психологические моменты. Она упорно проводила свою линию, и не всегда удачно — не все зрители (и критики) считают, что так уж необходима была довольно значительная по времени сцена, в которой Штирлиц у себя дома «гуляет» фрау Заурих и Габи Нагель. А эти персонажи появились именно благодаря Лиозновой. Вот как она сама вспоминает об этом: «Фрау Заурих возникла в сюжете «Семнадцати мгновений весны» случайно, ее не было ни в романе, ни в сценарии. Я ввела этот персонаж в повествование, чтобы как-то очеловечить образ разведчика, «утеплить», смягчить слишком уж серьезного героя. Я попросила Юлиана Семенова написать пару сцен с участием старой немки, надеясь, что ее сыграет Фаина Раневская. Семенов нехотя что-то сочинил — получилась жуткая ахинея. Но я сразу решила, что придумаю все сама в процессе съемок. Мы пришли к Раневской домой и показали сценарий. Фаина Георгиевна прочла и ужаснулась. «Это что за идиотство?! — воскликнула она. — Разве это можно сыграть…» Тут я и вспомнила про Эмилию Мильтон». Но не все сцены, придуманные Лиозновой, вошли в фильм. Кстати, на мой (возможно, слишком субъективный) взгляд, совершенно дико в «Мгновениях» смотрелась бы такая сцена, о которой рассказывает Лиознова: «У меня была даже написана сцена, можно сказать, любовная сцена, которой должна была начинаться вся картина. Штирлиц лежит на траве в лесу, а Габи собирает цветы. И когда она сплела венок и обратилась к нему с каким-то вопросом, вдруг увидела, что он спит. И тут во сне он восклицает по-русски: «Мама!» Заявочка для начала фильма была будь здоров!» Лиознова сама отвергла эту сцену, но можно представить, какой шок она произвела на Юлиана Семенова!

Но какие бы перипетии ни предшествовали созданию фильма и выходу его на экран, можно с уверенностью сказать одно: это был не просто фильм, не просто первый телесериал — он стал эпохальным событием в советском кинематографе, возможно, определившим в чем-то его дальнейшее развитие. А уж о всенародной любви к этому фильму и говорить не приходится — настолько она очевидна. Многие фразы фильма стали поистине народными поговорками. Вот лишь несколько примеров таких фраз из «Семнадцати мгновений», ставших крылатыми:

Он спал глубоко и спокойно, но ровно через 20 минут он проснется. Это тоже одна из привычек, выработанная годами.

Не зарывайтесь, Штирлиц! Не зарывайтесь!

Нет, ничего, валяйте, со мной можно, с другими не советую.

Пьяный воздух сыграл с профессором Плейшнером шутку.

Что это значит! Вы что, с ума сошли, Штирлиц!

Что знают двое, то знает свинья.

Я закрою глаза, а Вы шандарахнете по голове, как бедного, наивного Холтоффа.

Это не ерунда, это совсем даже не ерунда, дружище Битнер. Особенно в таком деле!

Ну, хватит! Что Вы, словно мальчик, пускаете туман, или Вас зовут Монте-Кристо?

Я не верю в это, а, в общем, покажите. Мне как-то показывали, но я не верю этому.

Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. Беспощаден к врагам рейха.

А вас, Штирлиц, я попрошу остаться…

Сейчас верить нельзя никому. Даже себе. Мне можно.

Мифы «мгновений»

Один из наиболее распространенных мифов, связанных с «Семнадцатью мгновениями весны», состоит в том, что в фильме лишь незначительное количество фактических ошибок. Раньше по рукам, а ныне по Интернету гуляет список так называемых киноляпов из этого фильма, которые в большинстве случаев были озвучены и в фильме Парфенова. Этот список ограничивается пятнадцатью позициями, причем большинство из них — это даже не ляпы, а лишь незначительные ошибки, за которыми не уследил ассистент режиссера: вроде того, что на немецком вагоне где-то на заднем плане проскочила надпись «МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ…». (Эти ошибки мы также упомянем в книге, но лишь конспективно, не останавливаясь на них подробно, — они не играют абсолютно никакой роли, и на самом деле их очень немного по сравнению с другими фильмами. Тем более что никто, например, не требует, чтобы Берлин снимался именно в Берлине, — главное, чтобы было максимально похоже.) Чтобы их заметить, надо быть истинным энтузиастом и поклонником фильма, честь и хвала тем внимательным зрителям, от которых не ускользнула ни одна мелочь, — таких благодарных поклонников можно пожелать любому фильму!

Более того, этот список как бы дополнительно подчеркивает — посмотрите, если в двенадцати сериях всего пятнадцать ошибок, то можно смело сказать, что все в этом фильме выверено до мельчайших деталей. На самом деле это абсолютно не так. И когда меня иногда спрашивают: «Скажите, а что в «Семнадцати мгновениях» не соответствует действительности?», я чаще всего отвечаю: «Проще сказать, что действительности соответствует: то, что был март 1945 года». На самом деле это, конечно, преувеличение, но не очень большое. Того мира — мира Третьего рейха, — который был показан в фильме, никогда не существовало. Талантливо созданный авторами фильма миф лишь заменил собой другой, существовавший до этого. Ранее наших противников в войне показывали законченными негодяями, лишенными человеческих черт, сумасшедшими подонками, единственной целью которых являлись бессмысленное, озлобленное уничтожение мирного населения и разрушение городов. Армию вели в бой безмозглые генералы, террором руководили кровавые маньяки, а во главе государства стояли погрязшие в роскоши демагоги и патологические личности. Надо ли говорить, что такое упрощение рождало лишь неполиткорректные вопросы: никакое государство не может состоять из патологических убийц; бездарные военачальники не могут захватить всю Европу и дойти до Москвы.

Фильм же создал новый миф: мы увидели, что немцы, служившие Гитлеру, тоже люди — плохие, подловатые, неуравновешенные, но люди. Со своими недостатками и даже положительными чертами. Германия была показана как некое идеальное тоталитарное государство, по-европейски правильное и привлекательное, форма была красивой, а главные противники Штирлица — обаятельными. (Ведь нельзя же отказать в обаянии Табакову, Броневому, Визбору, Куравлеву и многим, многим другим.) Но самое интересное было в том, что, создавая свою картину Третьего рейха и Семенов (как автор романа и созданного на его основе сценария), и Лиознова (как режиссер и соавтор сценария) непроизвольно, неосознанно переносили на нацистскую Германию черты совсем другого тоталитарного режима — а именно советского. Созданный ими образ Главного управления имперской безопасности (РСХА) больше напоминает НКВД, чем собственно РСХА. Также нарисованная в фильме широкими мазками картина партийного государства значительно больше подходит советской, а не нацистской модели общества. Зрители на «ура» приняли новую модель нацистского государства, и новый миф Третьего рейха успешно внедрился в создание нашего общества. Но он не просто внедрился, он завладел умами. И доказательством этого является то, что до сегодняшнего дня подавляющее большинство считает этот фильм чем-то вроде откровения, а все показанное на экране — чуть ли не как истину в последней инстанции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Константин Кеворкян - Четвёртая власть Третьего Рейха. Нацистская пропаганда и её наследники [litres]](/books/1060573/konstantin-kevorkyan-chetvertaya-vlast-tretego-rejh.webp)