Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Название:История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Полигон

- Год:2000

- Город:СПб.

- ISBN:5-89173-119-3, 5-17-007887-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков краткое содержание

Во втором томе «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана рассматривается искусство населения стран Европы с первого по пятнадцатое столетия н. э. По признанию самого автора второй том производит еще более цельное впечатление, чем первый и является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании также приведено много интересных иллюстраций.

История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из не дошедших до нас церквей рассматриваемой эпохи церковь св. Апостолов, как свидетельствуют о том литературные источники, удержала свою прежнюю крестообразную форму. Но только теперь она стала, подобно церкви св. Иоанна в Ефесе, настоящей центральной постройкой и, получив кроме среднего купола еще по куполу над каждым из поперечных крыльев, сделалась прототипом позднейших византийских пятикупольных церквей — крестообразных купольных церквей с квадратным средним пространством.

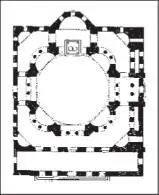

Полного развития новый византийский стиль Юстинианской эпохи достигает, однако, лишь в сохранившихся до нашего времени храмах св. Сергия и Вакха (рис. 24) и св. Софии (Айя-София). В них восточное, центральное устройство сооружения окончательно восторжествовало над формами базилики. Предшественниками церкви св. Сергия и Вакха (теперь мечети Малая Айя-София), постройка которой началась в 527 г., следует считать центральные сирийские церкви Босры и Эсры, о которых мы говорили, и подобные им малоазийские сооружения. Равносторонний четырехугольник, внутренние углы которого и здесь превращены в полукруглые ниши, окружает восьмиугольное среднее пространство; главные его столбы поддерживают, при помощи сферических клиньев, круглый в плане, но составленный из 16 «парусов» купол. Между каждыми двумя столбами стоит по две колонны, на которых покоится верхний ярус. Нижние колонны имеют византийские воронкообразные капители, верхние — ионические импостные. Но перед абсидой (круглой внутри, многоугольной снаружи) нет колонн, так что и здесь, как в базиликах, подчеркнуто направление от главного входа к абсиде. «Задача сделать центральное здание пригодным для христианской церкви, — говорил Дегио, — разрешена вполне удачно».

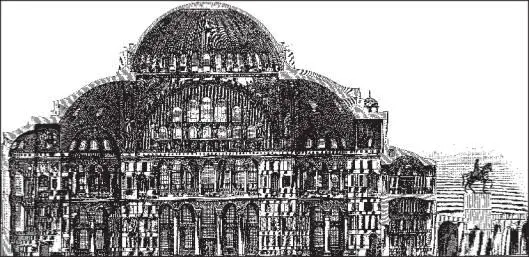

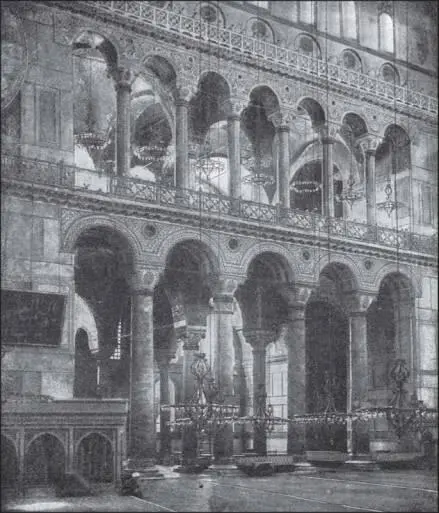

Грандиозный храм св. Софии во все времена считался чудом искусства. Воздвигнутый в 532–537 гг., он уже в 558–563 гг. подвергся капитальной перестройке. Строителями его называют Амфемия из Тралл и Исидора из Милета. Уже из этого следует, что искусство, которое через храм св. Софии было пересажено на почву Константинополя, было восточно-эллинистическим, в частности малоазийским. В этом удивительном храме самым смелым образом соединены принципы центрально-купольной и базиличной архитектуры. Огромный купол — внутри в виде полушария, снаружи довольно плоский — покоится на четырех громадных столбах, соединенных между собой арками (рис. 25). Переходом к круглому основанию купола служат четыре больших сферических треугольника (пандантипа). Вся система главного купольного покрытия выступает в полной ясности и подавляющем величии. Через ряд окон, расположенных по окружности основания купола, льется сверху масса света внутрь храма. Продольное направление подчеркивается преимущественно тем, что средний квадрат, как со стороны входа, так и с алтарной стороны, удлинен на один полуквадрат; каждый такой полуквадрат перекрыт полукуполом, прилегающим к соответствующей подпорной арке главного купола. Эмпоры и поддерживающие их колонны имеются только на продольных сторонах (рис. 26), что довершает впечатление вытянутости здания в длину. Византийские воронкообразные капители некоторых из колонн еще снабжены римско-эллинистическими угловыми волютами. Но настоящий импостный камень над капителями отсутствует и в храме св. Софии. Система прилегающих друг к другу и врезающихся один в другой полукуполов, которыми перекрыто здание под высоким средним куполом, бросается с первого взгляда в глаза. Отдельные купольные покрытия, набегая одно на другое, словно огромные волны, поднимаются со всех сторон, сияя золотым фоном своих мозаик, к центральной полусфере. Стены выложены цветными мраморами, роскошные узоры которых постепенно переходят в арабески. Капители колонн и пилястр, сферические треугольники в углах над арками (Spandrillen), внутренние выгибы этих последних (Intrados) и фризы покрыты уже знакомым нам плоским лиственным орнаментом, геометризованным в византийском духе. Великолепные бронзовые двустворчатые двери, украшенные венками и стилизованной виноградной лозой в обычных обрамлениях, отличаются чрезвычайно благородной простотой. Храм св. Софии, рассматриваемый и в целом, и в деталях, представляет собой высшую степень развития византийской архитектуры и орнаментики. Массивный и бесформенный снаружи, он дивно прекрасен внутри. Именно в византийском центральном зодчестве и выразилось наиболее полно основное стремление христианского искусства к расчленению и декоративности преимущественно интерьера храма.

Храм св. Софии стал образцом для многих позднейших церковных построек Константинополя. Тем не менее в ближайшие века не было недостатка в преобразованиях и видоизменениях типа купольной базилики, свидетельствовавших еще о самостоятельности художественной жизни. В возникшей, вероятно, еще в VI столетии, но перестроенной заново в VIII в. церкви св. Ирины в Константинополе (в конце XIX в. обращенной в арсенал) принципы базилики и центральнокупольного здания соединены таким образом, что план представляет два лежащих рядом квадрата и оба они перекрыты куполами, из которых ближайший к алтарю господствует над сооружением как внутри, так и снаружи. Другие решения той же задачи были даны в VII в. при постройке церкви св. Софии в Фессалониках и церкви в Кассабе (в Лидии). Но лишь в IX в. в византийское зодчество влилось новое, свежее течение, обусловившее собой его дальнейшее развитие.

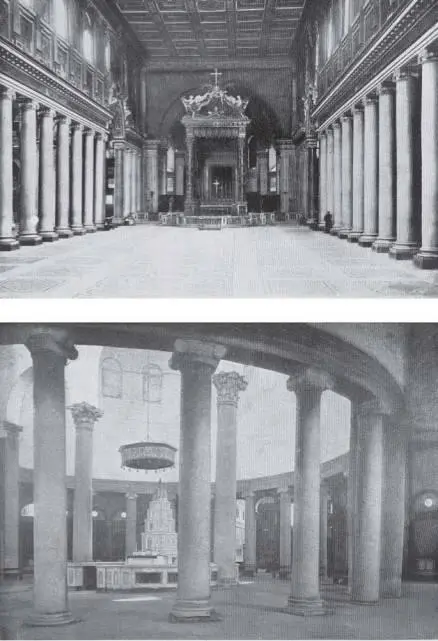

Между тем как в новом Риме, на Золотом Роге, восточное и западное художества оплодотворяли друг друга, в старом Риме, на Тибре, за все время от IV до VIII столетия и дальше архитектурная эволюция дала тем менее нового, что колонны и антаблементы для римских базилик брались по-прежнему большей частью из опустошаемых языческих зданий. Что в упомянутых церквах св. Лаврентия и св. Агнии вне стен, перестроенных в VI и VII вв., отразилось восточное влияние, не нуждается теперь в дальнейших доказательствах. Древняя нижняя церковь св. Климента принадлежит еще IV в.; правда, верхняя церковь приняла свой настоящий вид только в XI столетии, но расположение ее загородок и амвонов свидетельствует, что и она была типичной трехнефной базиликой. Самая знаменитая и великолепная из римских базилик этого рода — церковь св. Марии Великой (рис. 27, вверху). Исследования подтвердили взгляд Гюбша, который продольную часть этого храма с ее 22 парами колонн, соединенных прямым антаблементом, относил ко времени папы Либерия (352–366), а алтарную часть и узкий трансепт — ко времени папы Сикста III (432–440). Как указывал де Росси, в древней абсиде, теперь перестроенной, существовали полуциркульные арки, опиравшиеся на колонны. Арками же соединены 24 великолепные коринфские мраморные колонны в церкви св. Сабины, равно как и 20 монолитных дорических мраморных колонн с каннелюрами в церкви св. Петра в узах (S. Pietro in vincoli), обеих — V столетия. В церкви св. Марии в Козмедине (S. Maria in Cosmedin), построенной в VI столетии и восстановленной из развалин в VIII столетии, впервые на Западе колонны чередуются со столбами, впервые также алтарная сторона оканчивается тремя абсидами. Но стоящая подле церкви красивая четырехугольная колокольня возникла не в VIII столетии, как думают некоторые, а только в конце XI. VIII в. принадлежит несколько более простых римских колоколен; древнейшими считаются колокольня церкви св. Иоанна и Павла (S. Giovanni e Paolo), а затем — церкви св. Пуденцианы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)