Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Название:История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Полигон

- Год:2000

- Город:СПб.

- ISBN:5-89173-119-3, 5-17-007887-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков краткое содержание

Во втором томе «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана рассматривается искусство населения стран Европы с первого по пятнадцатое столетия н. э. По признанию самого автора второй том производит еще более цельное впечатление, чем первый и является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании также приведено много интересных иллюстраций.

История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обратимся теперь к Тиролю, а именно к великому скульптору и живописцу Михаэлю Пахеру (см. рис. 389). Где бы ни учился Михаэль Пахер, несомненно, он путешествовал по Северной Италии. Перспективно правильной передаче пространства внутри помещений, в чем он стоит выше всех современников, утонченному равновесию своих композиций, пластической обработке и искусным ракурсам своих человеческих фигур он мог в то время научиться только в школе Скварчионе в Падуе, про которую мы знаем, что она посещалась также и немцами; его выдержанные в горячем пурпурном тоне краски, как он ни самостоятелен сам по себе, предполагают некоторое знакомство с красочными аккордами венецианцев. Наряду с этим в его работах чувствуются отклики шонгауэровских гравюр. Свежестью и силой своего восприятия он обязан, однако, родной крови, а резкая худощавость его женщин, выразительная индивидуальность его мужских лиц с большими носами представляет наследие всей немецкой школы, к которой он принадлежит. Поэтому он и не воспринял настоящих элементов Ренессанса, а до конца оставался готическим художником. Все чужеземные влияния были поглощены его собственной, крупной во всем сущностью.

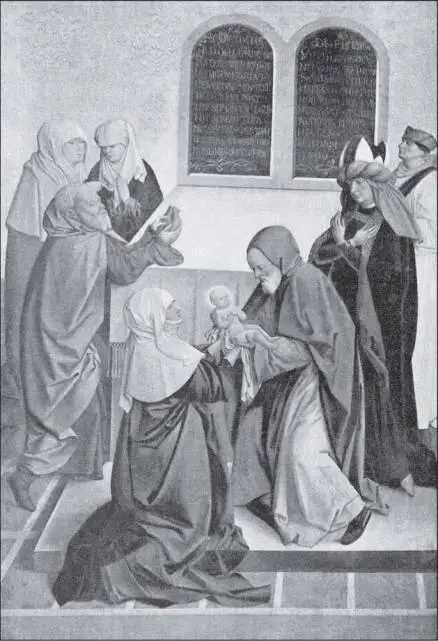

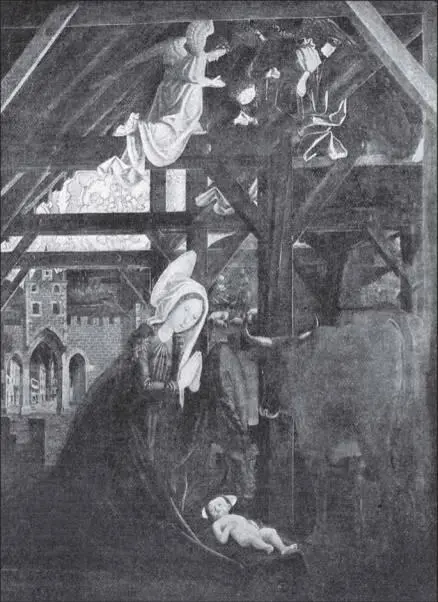

Так как фрески на сводах часовни в Вельсе (четыре отца церкви), поражавшие своими ракурсами и, к сожалению, совершенно уничтоженные в 1882 г., мы считаем позднейшими произведениями его школы, а расписные створки в его алтарях в Грисе (ранее 1471 г.) погибли, то мы непосредственно перейдем к его главному произведению — большому алтарю с двойными створками в церкви св. Вольфганга (1477–1481; см. рис. 389). Внутренние створки, которые и здесь еще имеют золотой фон, являются наиболее тщательно выписанными из дошедших до нас картин Михаэля Пахера. Четыре огромных изображения представляют Рождество Христово (рис. 401), Обрезание, Введение во храм и Успение Богоматери. Как все здесь величаво и верно задумано, как спокойны и при этом естественны складки одежд, как выразительны лица и какие огненные краски! Напротив, восемь картин из жизни Спасителя, расположенных в два ряда, один над другим, и видимых, когда внутренние створки закрыты, а наружные открыты, выполнены не с такой любовью, как картины внутренних сторон; тем не менее золотой фон здесь исчез; цветущие и сияющие дали пейзажа, в которых переданы вечерние и утренние настроения, свидетельствуют о понимании природы мастером. Наружные стороны расписаны изображениями из жизни св. Вольфганга работы различных учеников. Алтарь в церкви св. Вольфганга относится к небольшому числу истинно мастерских произведений, которые дало немецкое искусство XV столетия. Еще позже (1489–1490) возник алтарь «Отцы Церкви» в капелле Всех святых в соборе в Бриксене. Наружные стороны с изображением четырех отцов Церкви, написанных самим Михаэлем в его лучшей манере, находятся в галерее Аугсбурга. Этих немногих сохранившихся произведений Михаэля Пахера достаточно, чтобы причислить его на все времена к великим мастерам немецкого искусства.

Из работ брата Михаэля, Фридриха Пахера, сохранилось в семинарии клириков во Фрейсинге искусно написанное «Крещение», выполненное им в 1483 г. для госпиталя Святого Духа в Бриксене. Гансу Пахеру (вероятно, сын Фридриха) следует приписать несколько серий картин в монастыре Нейштифте. Неисчислимое количество сохранившихся картин тирольской школы переходного времени постепенно подчиняют стиль Пахера новому, начавшемуся тогда итальянскому влиянию. Их количество потому так велико, что бури революции и реформации нигде не были так слабы, как в тихих альпийских долинах, где процветала эта школа.

Средоточием франкской школы живописи был Нюрнберг. О непосредственных итальянских или кёльнских влияниях на нюрнбергские картины с золотым фоном начала этой эпохи не может быть и речи, скорее можно говорить о старобогемских или новошвабских влияниях. Но в существенном мы и в нюрнбергской станковой живописи должны признать особое развитие, вышедшее из суровой и благородной франкской основы.

Знаменит алтарь Имгофа в Лоренцкирхе, обратная сторона которого с «Плачем над телом Христа» находится в Германском музее. Лицевая средняя картина в Лоренцкирхе (рис. 402), в стиле картин с плоскими золотыми и ковровыми фонами, представляет Венчание Богоматери сидящим рядом с ней увенчанным Спасителем, между тем как внутренние стороны створок содержат портреты жертвователей небольших размеров, с очень плохим сходством, стоящих на коленях у ног апостолов Симона и Фаддея. Фигуры стоящих апостолов более коротки и более урезаны, чем две главные сидячие фигуры средней картины, как часто бывает на той ступени развития искусства, когда закон равномерного заполнения пространства требует от голов створок и от голов главной картины приблизительно равной высоты и величины. Переход от традиционных типов готического идеального стиля к более реалистической моделировке и большей индивидуальности в лицах проявляется в этом важном произведении, возникшем около 1420 г., лишь в виде легких намеков. Его отличает возвышенное, торжественное, но в то же время умеренно строгое настроение. Из прочих 26 произведений, которые Тоде приписывал частью тому же мастеру, частью его школе, частью его последователям, мы назовем здесь только два. На створках алтаря Дейхслера (около 1418 г.), в Берлинском музее, снаружи изображены на синем фоне Дева Мария и св. Петр Мученик, а внутри — св. Елизавета и Иоанн Креститель на золотом фоне. Средняя картина большого бамбергского алтаря 1429 г., в Национальном музее в Мюнхене, представляет Распятие на золотом фоне, в очень тяжелых красках, с языком форм простым, почти вялым и все еще осмысленным лишь наполовину. Действительно, возможно, что эти три картины, писанные клеевыми красками, представляют различные ступени развития одного и того же мастера. Что этот мастер назывался Бертольдом или даже, как добавил Гюмбель, Бертольдом Ландауэром, принадлежит к одной из тех догадок в области истории искусства, почерпнутых из документальных источников, которые могут быть допущены до тех пор, пока не будет доказано противное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)