Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Название:История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Полигон

- Год:2000

- Город:СПб.

- ISBN:5-89173-119-3, 5-17-007887-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков краткое содержание

Во втором томе «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана рассматривается искусство населения стран Европы с первого по пятнадцатое столетия н. э. По признанию самого автора второй том производит еще более цельное впечатление, чем первый и является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании также приведено много интересных иллюстраций.

История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы уже знаем, что станковая живопись в Вестфалии, по крайней мере, была такая же древняя, как в Нюрнберге, если не древнее. Но из этого не вполне ясно, почему развитие древней живописной манеры XIV в. в новый живописный стиль XV в. совершилось здесь в зависимости от кёльнской живописи. Вестфальцы XV столетия принадлежали к имевшим наибольшее значение германским ветвям, их живопись, средоточием которой оставался по-прежнему Зёст, развивалась самостоятельно в соответствии с духом времени. В лице Конрада из Зёста, с которым нас ознакомил Нордгофф, мы встречаемся уже в самом начале XIV в. с сильным, хотя и не гениальным мастером. Исходную точку для суждения о нем дает помеченный 1403 г. подписанный его именем большой алтарь в церкви в Нидер Вильдунгене, из трех частей, с Распятием в средней части. В пределах традиционных главных формул, к которым, само собой понятно, относится золотой фон, здесь пробивается могучий порыв к природе и жизни. «У подножия креста, — говорил Альденгофен, — сходятся рослые фигуры вестфальского дворянства и приземистые крестьяне. Есть и собаки. В святых женщинах много тонкого и правдивого выражения. В картинах левой створки от Матери и Младенца веет сиянием прелести». Руку того же мастера мы видим, например, в картине с золотым фоном в церковном доме св. Патрокла в Зёсте, представляющей св. Николая с основателями — духовными лицами, и в створках со св. Доротеей и св. Одилией в музее в Мюнстере. Зрелый вестфальский стиль второй половины столетия мы видим впервые в «лисборнском мастере», то есть в художнике, написавшем картину главного алтаря монастырской церкви в Лисборне. Алтарь с картиной «Распятие» все еще на золотом фоне был освящен в 1465 г. К сожалению, от него сохранились только разрозненные фрагменты: восемь частей, в Национальной галерее в Лондоне, и вырезанный кусок с благородной головой Спасителя и ангелы, в музее Мюнстера. Определенный, ясный рисунок, прекрасная моделировка и светлые краски отличают это мастерское произведение немецкого искусства, в котором реальность и чувство красоты явились в редком для того времени сочетании.

В главных сохранившихся произведениях Ганновера известная самостоятельность сочетается с вестфальскими отголосками. Отметим грубо выполненный большой алтарь с двумя парами створок (1424) брата Германна из Дудерштадта, в музее Ганновера. В Распятии его средней картины сугубо реалистические детали — у одного из разбойников на кресте течет кровь из носа — соединяются еще со старой неумелостью, пластической и живописной.

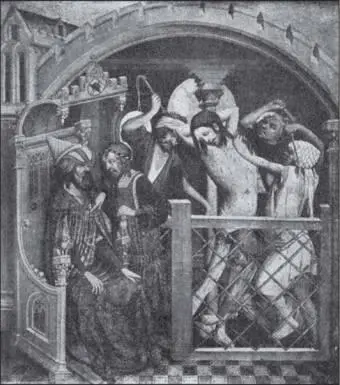

Гамбург был центром северонемецкого искусства XV в. Мастер Франке, начавший писать в 1424 г. алтарь св. Фомы для общества купцов, поддерживавших сношения с Англией, своей самостоятельной силой в пределах переходного стиля от идеализма к реализму, стильностью и в то же время естественностью, блестящими, гармонирующими красками и убедительностью страстной манеры рассказывать превосходит всех своих немецких современников. Важнейшее его произведение, в Гамбургской галерее (Kunsthalle), заключает: в средней картине, на золотом фоне, — «Распятие», от которого, к сожалению, сохранился только фрагмент; на сохранившихся внутренних створках, с внутренней стороны, точно так же на золотом фоне, — «Бичевание» (рис. 408), «Распятие», «Положение во гроб» и «Воскресение», а с наружной стороны и на внутренних сторонах наружных створок на красном фоне, усеянном золотыми звездами, в верхнем ряду — четыре события из жизни Девы Марии, а в нижнем — четыре сцены из жизни и кончины св. Фомы Кентерберийского, которому был посвящен алтарь. Как захватывающе действует «Бичевание», как тягостно — «Несение креста», какое мощное «Воскресение», как стильно, правдиво и величаво изображено «Поклонение волхвов» и как сумел мастер перевести историю английского святого на ряд убедительных картин, не имея предшествующих образцов! Несомненно, работой мастера Франке являются и трогательные изображения Христа в терновом венце, в Лейпцигском музее и Гамбургской галерее, из которых первое, должно быть, произведение более раннее, чем алтарь св. Фомы, а последнее — более позднее. Гораздо сильнее всех вестфальских наслоений и всех откликов упомянутой уже картины того же времени в Ганновере — самостоятельное, полное художественной силы творчество этого мастера, о которое разбиваются все односторонние теории различных влияний.

В это время любекская школа перерабатывала воспринятые ею вестфальские и нидерландские влияния. Обратимся к ее двум мастерам.

Один из них назвал сам себя на своем произведении Германом Роде; другой в многочисленных документах 1467–1501 гг. называется Бернтом Нотке. Главное произведение Роде с его подписью — алтарь св. Луки (1484), в Любекском музее. С его резным алтарем мы уже ознакомились (выше). Когда он закрыт, то на фоне далекого пейзажа под голубым небом с нежными переходами тонов видны все еще слегка изогнутые стройные, бледные фигуры св. Екатерины и св. Варвары; если раскрыть створки, то перед нами будут в двух рядах одна над другой восемь картин из жизни св. Луки. С первого взгляда эти изображения напоминают, конечно, нидерландские картины, но слабее их по рисунку и мягче по тонкому, очень плавному письму. По выражению Гольдшмидта, они кажутся «точно покрытыми нежным пушком». Из остальных произведений, которые на основании этих картин следует приписать Роде, мы назовем алтарь 1468 г., в Историческом музее в Стокгольме, алтарь 1482 г. в церкви св. Николая в Ревеле и два украшенных библейскими картинами диптиха 1494 и 1501 гг. в церкви Девы Марии в Любеке.

Нотке, известный по источникам любекский мастер, придерживался совершенно другого направления. Он ближе к верхне- или среднерейнским мастерам; он тверже в контурах, пластичнее в моделировке, естественнее в изображении природы и более убедителен в композиции, чем Роде. Документально удостоверенными его произведениями являются главные алтари в соборе в Орхусе (1479–1482) и в церкви Святого Духа в Ревеле (1483). В Любеке алтарь Божьего Тела 1496 г., теперь в музее, принадлежит, по-видимому, по крайней мере, его мастерской.

Таким образом, мы увидели, как немецкая живопись благодаря посредству города Ганзы распространяется вплоть до самых отдаленных берегов Балтийского моря.

4. Искусство Скандинавии

Архитектура

Эпоха раннего Возрождения одарила Данию, Швецию и Норвегию такими большими и великолепными церквами, что поколениям позднего средневековья оставалось только их наполнять, кое-где достраивать или перестраивать, снабжать украшениями в духе нового времени и по мере надобности наряду с ними строить церкви меньших размеров, в художественном отношении имеющие меньшее значение. Собор в Орхусе в Ютландии, первоначально церковь переходной эпохи, в своем современном виде, с заключенным в многоугольник хором зальной системы и западной башней, по существу относится к XV в. Спутник его, старый собор в Роскилле, на острове Зеландия получил в это время свою богатую капеллу Святой Троицы (1459–1464), фронтон которой покрыт чрезвычайно пышными кирпичными орнаментами. Собор в Линкёпинге, в Швеции, пережил около этого времени свой четвертый, и последний, строительный период, которому он обязан своим благородным трехсторонним хором, снабженным обходом и тремя капеллами, произведением мастера Герлаха из Кёльна. Собор в Упсале в XV столетии приобрел западный фасад в балтийском кирпичном стиле, башни, главный портал и величественное круглое окно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)