Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Название:История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Полигон

- Год:2000

- Город:СПб.

- ISBN:5-89173-119-3, 5-17-007887-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков краткое содержание

Во втором томе «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана рассматривается искусство населения стран Европы с первого по пятнадцатое столетия н. э. По признанию самого автора второй том производит еще более цельное впечатление, чем первый и является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании также приведено много интересных иллюстраций.

История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

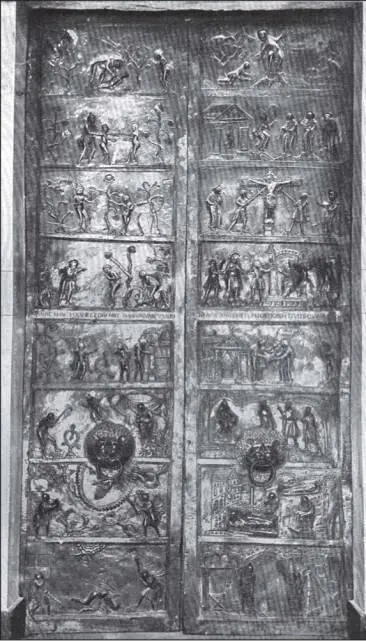

Интересы художества были близки светским и духовным властителям, взрастившим каролингско-оттоновское искусство; но это искусство, которое поощряли и возделывали почти исключительно духовные лица, было в большей степени продуктом религиозных, чем художественных стремлений. Художники-христиане еще не были достаточно зрелы для того, чтобы творить ради самого искусства. Портреты императоров на посвятительных листах рукописей являлись лишь данью обязательного уважения со стороны монахов-художников к высокопоставленным заказчикам. Символические фигуры представляли собой непроизвольные припоминания позднего римско-эллинистического искусства. Фигуры, взятые из повседневной жизни, появлялись, самое большее, в качестве декоративных аксессуаров. Искусство изображать пейзаж все более увядало. Обогатился только цикл христианских сюжетов. Из композиции «Христос во славе» постепенно возникла композиция «Страшный Суд». С расширением старых библейских тем и привлечением новых, указываемых проповедями, умножались и изменялись библейские изображения, украшавшие стены церквей, полные («Евангеларии») и сокращенные рукописи Евангелий («Евангелистарии»). «Большая каролингская Библия в картинах», как называл Краус весь сложившийся к тому времени цикл композиций (редко, конечно, встречающийся полностью), состояла уже из сотни изображений. Если бы века, о которых идет речь, не создали ничего другого, кроме картин Страшного Суда, и тогда им следовало бы поставить в заслугу это важное художественно-историческое приобретение.

Вся новизна относилась, однако, единственно только к содержанию, а со стороны выполнения живописцам и скульпторам этой эпохи обычно, хотя и не всегда, удавалось, держась старых изображений и мотивов, подражавших восточным или западным древнехристианским образцам, обрабатывать вновь являвшиеся библейские сюжеты в стиле традиционных композиций. Впрочем, великое древнее искусство стран Средиземного моря так подавляло воображение юных германских народов, что они не могли находить в собственном языке форм новый способ выражения. Их задачей было главным образом набить руку и глаз на готовых художественных формулах. Но их ближайшие образцы уже не имели таких художественных достоинств, которые могли бы поднять ничтожное знание человеческой фигуры и ее движений на высоту действительного понимания искусства и природы; кроме того, все миросозерцание той эпохи стояло столь далеко от природы, что художники не осмеливались брать за образец ее саму, мать всех искусств. Поэтому нет ничего удивительного в том, что каролингское искусство не создало, за исключением нескольких памятников зодчества, некоторых золотых изделий и чисто орнаментальных мотивов книжной живописи, ничего такого, что могло бы, в свою очередь, сделаться исходным пунктом для последующего развития искусства. Само оно может быть названо преимущественно искусством пережитков; язык форм и красок этого искусства, несмотря на богатство и глубокую одухотворенность его содержания и часто на большую эффектность, был лишь варварским лепетом в сравнении с прекрасным, безвозвратно утраченным прошлым, чуждым германскому Северу по своей национальной основе. Новые, свежие элементы стиля, смутно проявляющиеся в некоторых полубессознательных особенностях, долгое время были едва приметны. Только в самом конце оттоновской эпохи они начинают встречаться чаще и становятся более явственны.

Книга третья

Искусство зрелого средневековья (около 1050–1250 гг.)

I. Вторая эпоха расцвета средневизантийского искусства и его преемники на востоке

1. Введение. Искусство Византийской империи

Зарождение, зрелость и смерть — такова судьба всех отдельных явлений как в естественной истории, так и в истории искусства. Рядом с постепенным подъемом идет постепенный упадок. Развитие совершается вообще так медленно, что переходы едва заметны. Отсюда явствует, что и границы между ранним и зрелым, как и между зрелым и поздним средневековьем, установлены исключительно потребностью науки расчленять ее материал. Однако, принимая 1050 и 1250 гг. за приблизительные границы зрелого средневековья, мы основываемся не только на художественно-исторических, но и на культурно-исторических соображениях. На самом деле на Западе только к середине XI столетия христианство приобрело такую власть над умами, что христианские иерархи могли противопоставить грубому кулачному праву «Божий мир»; только около середины XI столетия (1054) совершилось окончательное отделение греческой церкви от римской, и как раз в эту же пору (1057) в Константинополе произошла перемена династии, с которой началась вторая цветущая эпоха средневизантийского искусства. Весь этот период можно также назвать веком крестовых походов, причина которых, притеснение турками-сельджуками палестинских христиан, восходит к середине XI столетия, тогда как концом ее можно считать пленение войска Людовика Святого в Египте (1250). Крестовые походы привели христианский Запад в тесное соприкосновение с христианским Востоком. Византийская империя в противоположность Западу, обуреваемому смутными стремлениями к новизне, продолжавшая питаться духовными и художественными преданиями эллинистической древности, вначале принимала скорее пассивное, чем активное участие в великом народном движении крестовых походов; но вскоре и она из-за своего географического положения, была втянута в водоворот событий, поглотивший потом на целых полстолетия ее политическую самостоятельность. Завоевание и разграбление Константинополя крестоносцами (1204) и основание на берегах Босфора Латинской империи обусловливали внезапный и преждевременный конец второй эпохи расцвета византийского искусства. Этот средний период византийского искусства, искусства времен Комнинов, характеризуется наибольшей схематизацией форм, но также и высоким техническим мастерством и изяществом. Искусство времен Комнинов — византийское искусство в том виде, в каком оно, со всеми своими слабыми сторонами, запечатлелось в памяти потомства, но это также и то византийское искусство, которое оказало сильное влияние на многие западные страны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)