Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Название:История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Полигон

- Год:2000

- Город:СПб.

- ISBN:5-89173-119-3, 5-17-007887-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков краткое содержание

Во втором томе «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана рассматривается искусство населения стран Европы с первого по пятнадцатое столетия н. э. По признанию самого автора второй том производит еще более цельное впечатление, чем первый и является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании также приведено много интересных иллюстраций.

История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

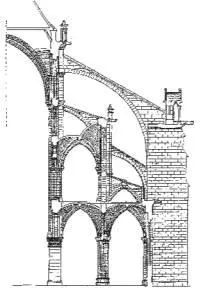

Но каким образом удерживались вместе части подобной внутренней конструкции, не рассчитанной на действие силы земного тяготения? Какие были принимаемы меры для того, чтобы постройка не обрушилась? Подпоры и контрфорсы с большой смелостью были вынесены наружу (рис. 166); от далеко отставленных наружных контрфорсов к верху стен были переброшены по воздуху большие опорные арки (арк-бутаны) — иногда несколько таких арок, одна над другой, — подпиравшие стены и принимавшие на себя боковое давление сводов. Конструктивные части здания никогда еще не являлись в столь обнаженном виде, и что ни придумывалось впоследствии для украшения этих подпор, готическая церковь оставалась снаружи, за исключением ее фасадов, так сказать скелетов без плоти и крови; но внутри она представляла собой благородное, легкое и мускулистое тело, которому обильный свет, лившийся через цветные стекла огромных окон, сообщал теплоту и жизнь. Внутри все как бы спаяно в одно целое, все держится вместе как бы по высшей воле, все стремится вверх, к солнцу, к небесам. «Теоретически, — говорил Дегио, — мы определяем сущность готической конструкции как соединение крестовых ребер, стрельчатых арок и арк-бутанов». О функции крестовых (диагональных) ребер мы уже говорили не раз. В своей первоначальной форме, происшедшей от взаимного пересечения двух циркульных коробовых сводов, крестовый реберный свод предполагает квадратный план. Но по мере того как ребра, удерживаемые замковым камнем, увеличиваясь в числе и перемещаясь, стали нести на себе всю тяжесть свода, а его лопасти сделались только забранными камнем промежутками между ребрами, получалась возможность варьировать форму крестового свода различным образом, чему способствовала также замена полуциркульной арки стрельчатой. Строго полуциркульным аркам, если они имеют различные отверстия, нельзя давать одинаковую высоту. Напротив того, стрельчатые арки, если делать их шире или уже, можно приводить к одинаковой высоте и при различных отверстиях. По этой именно причине еще в романском стиле стрельчатая арка, как мы видели, появлялась преимущественно там, где надо было освободиться от квадратной системы плана. После сказанного само собой понятно, что последовательное применение крестового реберного свода и стрельчатой арки требовало также и содействия вынесенных наружу опорных арок.

Уже с середины XIX в. все исследователи признавали, что эта готическая архитектурная система выросла на почве Северной Франции, и почти все согласны были в том, что популяризатором готического стиля не был один Париж (Сен-Дени), но что в развитии этого стиля принимали живое участие обширный район вокруг Парижа, Южная Пикардия и в особенности Бове с его окрестностями. Мы должны, однако, следуя за Дегио, сделать еще шаг и признать, что в развитии готики самостоятельно участвовали и некоторые другие провинции Франции. Относительно развития системы крестовых ребер это имело место, как мы видели, даже в Нормандии. Но особенно ясно такое параллельное движение проявилось в стиле Плантагенетов провинций Анжу и Пуату и в цистерцианском стиле Северной Бургундии, так что каждый непредубежденный человек может принять главные постройки в этих стилях уже за раннеготические. Конечно, строго говоря, это неправильно, потому что в этих постройках еще нет опорных арок, хотя они и моложе типичных раннеготических построек Иль-де-Франса и Пикардии. Таким образом, у этих провинций нельзя оспаривать той заслуги, что они впервые вывели следствия из совместного применения крестовых ребер, стрельчатой арки и арк-бутанов.

Во главе движения шла вначале Пикардия. Церковь св. Стефана в Бове (около 1125 г.) — еще постройка с крестовыми реберными сводами и полуциркульными арками. В церкви в Эрэне (около 1130 г.) только поперечные подпружные арки стрельчатые; в церкви в Люше стрельчатая арка вполне вступает в свои права. Особую роль во французской археологии (по Гонсу и Лефевру-Понталису) играл хор церкви в Морианвале, так как считался приблизительно на одно поколение более древним, чем он есть на самом деле. Но если даже он, как можно думать, сооружен только около 1125 г., то все-таки очень интересен потому, что в нем система крестовых ребер впервые оказала влияние на своды хорового обхода. Впрочем, наряду со стрельчатыми здесь еще встречаются повышенные полуциркульные арки.

Что церковь аббатства Сен-Жерме, близ Бове, представляет собой постройку в довольно чистом готическом стиле, хотя ее опорные арки еще скрыты под крышей, не возбуждает более удивления с той поры, как стало известно, что ее сооружение было начато лишь около 1145 г. Нескрытые опорные арки в этих местностях появляются впервые только в церкви Доммартэна, построенной уже между 1153 и 1163 гг.

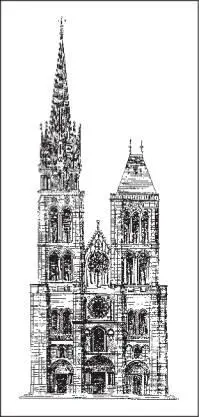

На берегах Сены это переходное движение открывается постройкой коллегиальной церкви в Пуасси, напоминающей своим планом более поздний собор Парижской Богоматери; в ней, собственно говоря, нет настоящего трансепта, хоровой обход образован продолжением боковых нефов, богато расчлененные столбы представляют подготовку к крестовым реберным сводам, но полуциркульные арки еще не вполне вытеснены стрельчатыми. Самая ранняя церковь переходного стиля в Париже — Сен-Мартен-де-Шан; в ней арки, имеющие конструктивное значение, — стрельчатые, арки окон — полуциркульные, арк-бутанов еще не имеется. Наконец, почти в готовом виде ранняя готика является перед нами в церкви аббатства Сен-Дени, близ Парижа, западная и восточная части которой сооружены между 1144 и 1173 гг. знаменитым государственным человеком и ученым — аббатом Сугерием (Сюже). Прежде полагали, что готика этого здания — создание Сугерия, из головы которого она вышла, как Минерва из головы Зевса. Однако несмотря на то что в настоящее время мы знаем много промежуточных ступеней развития готического стиля, художественно-историческое значение этой церкви нисколько не умаляется. До 1140 г. Сугерий строил ее западный фасад (рис. 167) с заключенным между двумя башнями притвором, средний, очень расчлененный портал которого еще циркульно-арочный, тогда как арки боковых порталов уже слегка заостренные. С 1140 по 1144 г. строился хор; от его двойного колонного обхода расходятся венцом семь капелл, примыкающих непосредственно одна к другой. Крестовым реберным сводам соответствуют стрельчатые окна. Нынешние наружные опорные арки реставрированы, но существовали и первоначально. Благородная, упругая и гибкая архитектура этого хора, украшенного антикизирующими отдельными формами, к которым в капителях присоединяется мотив лиственной почки, выражает собой поворотный пункт в истории зодчества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)