Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Название:История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-17-005874-8, 5-271-02340-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий краткое содержание

Предлагаемая «История искусства всех времен и народов» Карла Вёрмана, известного искусствоведа и исследователя-путешественника, директора Дрезденской галереи (биографическая справка о Карле Вёрмане), существенно отличается от всех других работ подобного рода. В них обычно рассматривается ход развития главным образом трех важнейших художественных отраслей: архитектуры, скульптуры и живописи, искусству же прикладному уделяется очень мало места или даже совсем не уделяется; последовательные фазы развития искусства по большей части представляются в картине, охватывающей собой не все человечество, а лишь отдельные народы, игравшие более или менее видную политическую или культурную роль; более важное значение придается в основном исчислению и описанию памятников искусства, а не определению происхождения их типов и форм из того или другого источника, объяснению их перехода от одного народа к другому и указанию на взаимодействие между собой национальных искусств.

Труд Вёрмана имеет цель изложить историю искусства с возможной полнотой вне зависимости от какой бы то ни было философской системы, познакомить читателя с развитием собственно художественных мотивов, выдвинуть на первый план их видоизменения при переходе из эпохи в эпоху, от народа к народу.

В «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана впервые систематически рассмотрены проявления художественного творчества у первобытных племен. Именно этому посвящен первый том, который содержит в себе обзор художественного творчества у народов от незапамятных времен и до нашей эры, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских стран до XIX в. н. э.

Сам Карл Вёрман писал, что взяться за такую работу его побудили особые обстоятельства. «С одной стороны, уже давно я чувствовал сердечное влечение еще раз возвратиться к искусству древнего мира — в область, к которой относились мои первые исследования и издания. С другой стороны, я ощущал некоторую внутреннюю потребность облечь наконец, при помощи изучения наших коллекций по народоведению, в плоть и кровь воспоминания, сохранившиеся во мне от прежних путешествий в отдаленные части света и на морские острова. Читатель этого труда, надеюсь, ясно увидит, что у меня было достаточно опытности для того, чтобы проверить и усвоить результаты чужих изысканий, на которые, само собой разумеется, я должен был опираться».

Нужно заметить, что со времени написания сочинения в тех обширных областях, которые рассматриваются в нём, произошли новые открытия, которые подтверждают сказанное в нем, а также породили новые взгляды на прошлое. Однако это не умаляет достоинств исследований К. Вёрмана, а только дополняет его выводы и предложения автора.

Второй том этого сочинения посвящен истории искусства народов от времени возникновения христианства и до XVI в.; в третьем томе представлено развитие искусства с XVII столетия и по вторую половину XIX в.

В «Истории искусств всех времен и народов» К. Вёрмана строго научная точность соединена с общедоступностью изложения. Сочинение К. Вёрмана — прекрасное руководство для людей, желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства; однако и для того, кто захотел бы специально изучить этот предмет, оно может служить пособием, благодаря не только своему содержанию, но и сопровождающему ему указателю сочинений, относящихся к разным частям истории искусства. Ценность данного издания работы К. Вёрмана увеличивается огромным количеством помещенных в него иллюстраций, имеющих тесную связь с текстом.

Последний третий том «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана, как и все предыдущие, выделяется из среды других общих трудов подобного рода двумя важными особенностями. Он написан от начала до конца одним автором, вследствие чего отличается единством замысла и исполнения, проникающего во все отделы и главы. Также он излагает данные истории искусства на основании широко изученного материала, освещаемого со всех точек зрения.

Сочинение является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания по истории искусства. В издании огромное количество интересных фотографий и рисунков, иллюстрирующих познавательный текст.

История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К заключительному периоду развития Веласкеса относятся и обе большие портретные группы в музее Прадо, вызывающие справедливое удивление потомства. Одна из этих картин, «Пряхи», или ткачихи ковров, есть в то же время «старейшая картина из рабочей или фабричной жизни» (Юсти) в мире. Другая «Las Meninas», «Фрейлины», одновременно жанровая и историческая картина. Картина ковровой фабрики изображает на переднем плане, в рабочем помещении, с завешенным красной занавеской окном с левой стороны, пять простых работниц в натуральную величину, в самом естественном и живом движении, за пряжей и приготовлением шерстяных нитей, а на заднем плане в освещенном солнцем магазине трех знатных дам, рассматривающих повешенный ковер. Новшеством было то, что подробности этой картины Веласкес объединил в одно целое не при искусственном освещении своей мастерской, а взявши их из действительности, написал и самое помещение с его светом и воздухом. Ни одна импрессионистская картина XIX века не превзойдет этих ковровых ткачих силой характеристики и мерцающей прозрачностью живого света.

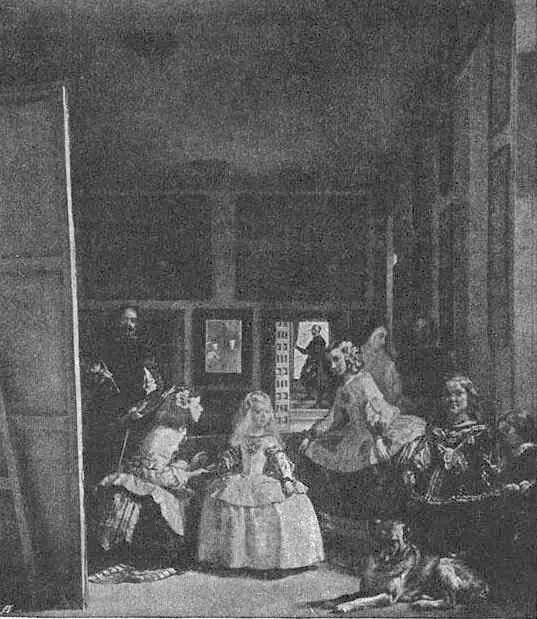

Напротив, «Las Meninas», большая портретная группа, приподымает завесу над уголком интимнейшей жизни испанских монархов XVII столетия. Влево стоит сам художник лицом к зрителю, перед мольбертом, собираясь писать короля и королеву, отражение которых зритель видит в зеркале. Впереди находятся две статс-дамы «meninas», ухаживающие за маленькой принцессой Маргаритой. Направо большеголовая карлица Мария Барбола, изящный карлик Николазито Пертузато и огромная сонная собака. Свет сосредоточивается на переднем плане. Задние части комнаты окутаны темными воздушными тенями, но в открытую дверь направо видна освещенная лестница. Если Лука Джордано называл эту картину «теологией» живописи, то мы можем ее назвать, согласно нашему словоупотреблению, «евангелием» ее.

Ученики Веласкеса

Главным учеником Велескеса был его зять Хуан Баутиста Мартинес де Мазо (ум. в 1667 г.). С одной стороны, он продолжал портретную живопись учителя, придавая ей более роскошный и неопределенный характер, а с другой — развил свойства его ландшафта в испанском декоративном стиле до ландшафтной живописи, пыльные серо-желтые тоны которой уже не представляют прямого влияния природы. Лучший одиночный портрет Мазодона Тибурцио в музее Прадо, грандиознейший групповой портрет венской галереи, приписанный ранее самому Веласкесу, представляет семью Веласкес, а самый замечательный из его ландшафтов — вид Сарагоссы в Прадо, фигуры которого Беруэте приписывал Веласкесу. Из остальных учеников этого мастера здесь можно указать лишь на его бывшего невольника, мулата Хуана де Парейя (1600–1670), лучшая картина которого, «Призвание Матфея» в музее Прадо, довольно хороша, но значительно условнее всего, что создал Веласкес.

Направлению мадридской школы, которое она проводила до конца столетия, по смерти Веласкеса, лишь косвенно затронутая его влиянием, давала тон мастерская Винсенсио Кардучо. К Феликсу Кастелло мы не будем больше возвращаться. Заслуживает упоминания, прежде всего, Франсиско Коллантес (1599–1656), наряду с Мазо ставший собственно ландшафтным живописцем мадридской школы, при очень твердом рисунке, не выходивший за пределы внешнего, хотя и наполненного светом, серо-желтого общего тона, типичного для его картин в Прадо. Лишь мимоходом можно упомянуть о Франсиско Рицци (1608–1685), отец которого принадлежал к переселившимся итальянским художникам. Франсиско Рицци был только поверхностный, хотя и плодотворный талант, работавший в направлении Винченцио Кардучо, что показывает его изображение большого мадридского аутодафе 1680 г. в музее Прадо. Из его учеников Клавдио Коэльо был едва ли не единственным испанским мастером, перерабатывавшим влияние Рубенса. Однако его хватало, как показывают его мистерии царствующей в небе Мадонны, только на слабые, пестрые работы эпигона. Самостоятельным главой мадридской школы, от которого сохранилось очень мало картин, был Педро де лас Куевас (1568–1653), учитель (по Бермудесу и Хосе) Леонардо. Из его известных учеников Антонио Переда (1599–1669) представлен в музее Прадо одним, довольно условно написанным, «Ieponmom» (1643), а Хуан Кареньо де Миранта (1614–1685) в своих простых, ясных портретах монархов в музее Прадо и в портрете Карла II в Берлине, очевидно, примыкал не только к Веласкесу, но и к Ван Дейку. Ученик Миранды Матео Кередо (1635–1675), любивший изображать белокурых Магдалин и святых Дев в небесном блеске, представлен не только в Мадриде и Берлине, но и в Гааге. У него также заметно известное влияние Ван Дейка наряду с Мурильо.

Чем более мы изучаем этих художников, тем более одинокой остается, вознесшаяся над ними, исполинская фигура Веласкеса.

5. Творчество Эстебана Мурильо

Еще одним крупнейшим испанским художником считается Эстебан Мурильо. Большая часть его жизни и творчества принадлжеит Севилье, где он основал художественную академию; также он создал некоторые произведения в Мадриде. Особенностью стиля Мурильо является необыкновенно сильная передача чувств и духа в произведениях на религиозную тематику, в целом, его картины ближе к барочному направлению, чем произведения Веласкеса.

Бартоломе Эстебан Мурильо (1618–1682), подобно Веласкесу, уроженец Севильи, развил другие, почти противоположные стороны испанского национального искусства и, проживая лишь временами в Мадриде, остался верным своему родному городу, основал здесь в 1660 г. академию искусств, был ее первым директором, вследствие чего его искусство является андалузским и севильским. Мурильо также был реалистом в своем роде. Он написал ряд знаменитых картин из севильской народной жизни, и никто не умел так пленительно изображать андалузский детский мир, как он. Он придавал своим многочисленным святым, даже изображениям Святой Девы, полные жизни андалузские черты лица. Но его изображения не производят впечатления такой непосредственности, как картины Веласкеса. Они не так далеко уходят от современного ему барочного направления. В сравнении с фигурами Веласкеса даже его «Мальчики за едой» позируют. Во всяком случае Мурильо принадлежит к величайшим колористам и мастерам светотени, но и его краски основываются скорее на идеальном, чем на реальном созерцании природы, а в душевном отношении он является вполне идеалистом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Карнович - Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий [репринт, старая орфография]](/books/1073498/evgenij-karnovich-zamechatelnye-i-zagadochnye-lichnos.webp)