Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Название:История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-17-005874-8, 5-271-02340-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий краткое содержание

Предлагаемая «История искусства всех времен и народов» Карла Вёрмана, известного искусствоведа и исследователя-путешественника, директора Дрезденской галереи (биографическая справка о Карле Вёрмане), существенно отличается от всех других работ подобного рода. В них обычно рассматривается ход развития главным образом трех важнейших художественных отраслей: архитектуры, скульптуры и живописи, искусству же прикладному уделяется очень мало места или даже совсем не уделяется; последовательные фазы развития искусства по большей части представляются в картине, охватывающей собой не все человечество, а лишь отдельные народы, игравшие более или менее видную политическую или культурную роль; более важное значение придается в основном исчислению и описанию памятников искусства, а не определению происхождения их типов и форм из того или другого источника, объяснению их перехода от одного народа к другому и указанию на взаимодействие между собой национальных искусств.

Труд Вёрмана имеет цель изложить историю искусства с возможной полнотой вне зависимости от какой бы то ни было философской системы, познакомить читателя с развитием собственно художественных мотивов, выдвинуть на первый план их видоизменения при переходе из эпохи в эпоху, от народа к народу.

В «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана впервые систематически рассмотрены проявления художественного творчества у первобытных племен. Именно этому посвящен первый том, который содержит в себе обзор художественного творчества у народов от незапамятных времен и до нашей эры, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских стран до XIX в. н. э.

Сам Карл Вёрман писал, что взяться за такую работу его побудили особые обстоятельства. «С одной стороны, уже давно я чувствовал сердечное влечение еще раз возвратиться к искусству древнего мира — в область, к которой относились мои первые исследования и издания. С другой стороны, я ощущал некоторую внутреннюю потребность облечь наконец, при помощи изучения наших коллекций по народоведению, в плоть и кровь воспоминания, сохранившиеся во мне от прежних путешествий в отдаленные части света и на морские острова. Читатель этого труда, надеюсь, ясно увидит, что у меня было достаточно опытности для того, чтобы проверить и усвоить результаты чужих изысканий, на которые, само собой разумеется, я должен был опираться».

Нужно заметить, что со времени написания сочинения в тех обширных областях, которые рассматриваются в нём, произошли новые открытия, которые подтверждают сказанное в нем, а также породили новые взгляды на прошлое. Однако это не умаляет достоинств исследований К. Вёрмана, а только дополняет его выводы и предложения автора.

Второй том этого сочинения посвящен истории искусства народов от времени возникновения христианства и до XVI в.; в третьем томе представлено развитие искусства с XVII столетия и по вторую половину XIX в.

В «Истории искусств всех времен и народов» К. Вёрмана строго научная точность соединена с общедоступностью изложения. Сочинение К. Вёрмана — прекрасное руководство для людей, желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства; однако и для того, кто захотел бы специально изучить этот предмет, оно может служить пособием, благодаря не только своему содержанию, но и сопровождающему ему указателю сочинений, относящихся к разным частям истории искусства. Ценность данного издания работы К. Вёрмана увеличивается огромным количеством помещенных в него иллюстраций, имеющих тесную связь с текстом.

Последний третий том «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана, как и все предыдущие, выделяется из среды других общих трудов подобного рода двумя важными особенностями. Он написан от начала до конца одним автором, вследствие чего отличается единством замысла и исполнения, проникающего во все отделы и главы. Также он излагает данные истории искусства на основании широко изученного материала, освещаемого со всех точек зрения.

Сочинение является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания по истории искусства. В издании огромное количество интересных фотографий и рисунков, иллюстрирующих познавательный текст.

История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Юрген или Юриан Овенс (1623–1679), которого вывела из забвения Дора Шниттгер, был шлезвигский уроженец, и большинство его картин, из которых лучшие стоят ближе к Рембрандту, чем к Паудису, находятся к северу от Эльбы. Его семейный портрет в Гаарлеме 1650 г., конечно, более вылощен, чем поздние картины Боля. Всего лучше «Бракосочетание Карла X Шведского» (1654) в Стокгольме и группа регентов 1656 г. в Амстердаме, с одетыми в черное регентами за покрытым красным сукном столом, производившие впечатление как бы предвестия более теплых и более сильных, в стиле Рембрандта, конечно, «Штаальмейстеров» 1661 г. К позднейшим, более слабым и однообразным произведениям Овенса принадлежат «Победа христианства» (1664) в шлезвигском соборе и «Оплакивание Христа» (1675) в церкви в Фридрихштадте.

Значительнее Паудиса и Овенса был Говарт Флинк из Клеве, именно поэтому удержавшийся в Амстердаме. Первые два являются в наших глазах важными лишь в том отношении, что они распространили в Германии внимание к Рембрандту.

Учеником Вувермана в Гаарлеме был гамбургский уроженец Маттиас Шейтс (около 1630–1701 гг.), работавший в своем родном городе как живописец и офортист. Лихтварк отметил его особой небольшой книгой. Его широко, в коричневом тоне написанные картины, большею частью непосредственно и натурально переданные, изображают всевозможные эпизоды на открытом воздухе, общественные сцены, солдатские похождения, крестьянские происшествия, при случае также библейские истории и портреты. Лихтварк сумел соединить большинство его сохранившихся картин в гамбургской галерее искусств. Их значение заключается именно в том, что Шейте изображает преимущественно местные, гамбургские, городские и сельские нравы и переводит типы и костюмы с голландского на нижненемецкий.

Наконец, франкфуртец Абрагам Миньон (1640–1679), ученик Яна Давидса де Геема в Утрехте, примкнул к голландской школе. Он работал главным образом во Франкфурте. Отмечая тщательность наблюдения природы и письма его картин, мы, однако, не должны забывать, какими сухими и холодными они являются рядом со своими образцами, произведениями обоих де Геемов.

Итак, вот что характерно для всей немецкой живописи XVII столетия. Это искусство второго и третьего сорта. За исключением одного только Эльсгеймера, явившегося как раз на рубеже столетия, никто из поименованных мастеров не имел в истории развития искусства значения, выходившего за пределы того городского округа, где он жил.

Английское искусство XVII столетия

Предварительные замечания. Английское зодчество XVII столетия

1. Обзор развития английского зодчества

Политическая нестабильность в Англии XVII века несколько замедлила развитие национального зодчества. На протяжении столетия архитектурное искусство развивается в рамках французского и итальянского ренессанса с заимстованием классических и барочных мотивов; также нередко встречается готика. Наиболее заметными английскими архитекторами периода были Иниго Джонс и Кристофер Рен.

Потягиваясь в сознании своей силы, выступил британский лев в XVII столетии на арену борьбы. В государственной жизни Англия сделалась руководительницей народов; свободный дух исследования трех звезд — Бэкона, Локка и Ньютона — затмил своими лучами главные светила большинства европейских стран; в поэзии, именно в начале столетия, явились лучшие творения Шекспира: «Гамлет», «Лир» и «Макбет», единственные среди поэтических произведений того времени, остающиеся и теперь образцами. Нельзя, стало быть, сказать, что английская культура недостаточно созрела, чтобы соперничать со всеми остальными странами также в образовательных искусствах; и действительно, английское зодчество XVII столетия стояло наравне с зодчеством остальных германских стран Европы, если не превосходило его; напротив, изобразительные искусства Англии, задержанные бушевавшею в ней внутренней борьбой, пребывали в этом веке в состоянии несовершеннолетия.

Правда, и английское зодчество XVII столетия, следуя непреодолимому течению времени, отказалось от национальных традиций в пользу искусного, даже величаво прочувствованного, подражания полуклассическому, полубарочному позднему ренессансу итальянцев и французов; но оно научилось приспосабливать новый, чуждый язык форм к своим собственным церковным и светским потребностям; но рядом с классическим поздним ренессансом не прекращается в Англии в течение всего XVII столетия и готическое подводное течение. Бломфильд обстоятельно описал его. Характерна церковь Иоанна в Лидсе (1632–1633), двухнефная, разделенная стрельчатыми аркадами церковь, с открытым потолком, с позднеготической резьбой в камне и резьбой в дереве, напоминающей язык форм «немецкого» ренессанса. Еще довольно чистая поздняя готика является также в Уодхэм Колледже (1610–1613) и на прекрасной лестнице Крист Чёч Колледж (1640) в Оксфорде; наоборот, церковь (перестроенная) Сен Катерин Три в Лондоне (1628), широкие готические, с ажурной резьбой окна которой отделены друг от друга коринфскими пилястрами, обнаруживают ясно выраженный смешанный стиль.

Даже оба великие английские зодчие этого столетия, Иниго Джонс, служивший дореспубликанской и Сэр Кристофер Рен — республиканской Англии, не могли вполне отделаться от легких пережитков готики в церковном зодчестве.

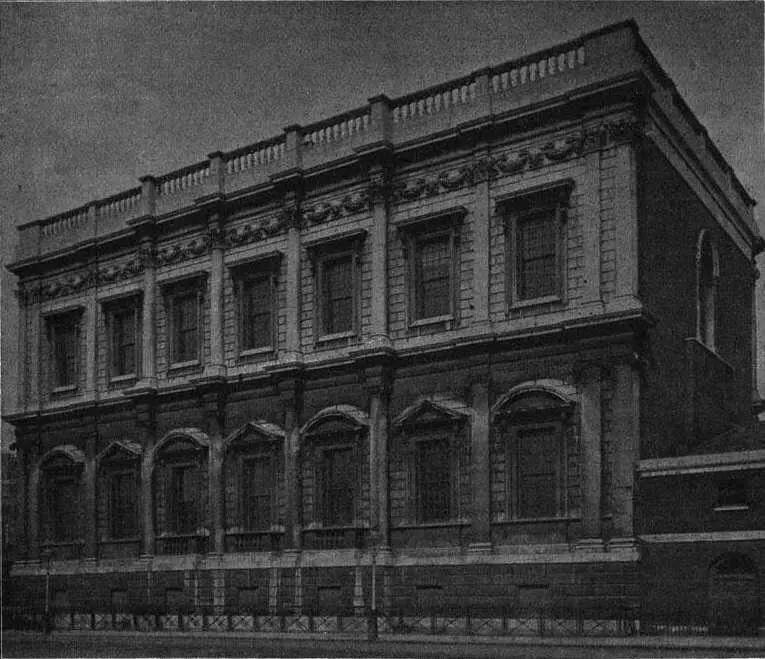

Прославляя Иниго Джонса (1573–1651); как Шекспира английской архитектуры, умаляют этим самым мировое значение великого драматурга. Но он действительно был искусный мастер, следовавший по путям Серлио, Виньолы и Палладио, которых научил в Италии. Его единственной готической постройкой считается капелла Линкольн-Инн в Лондоне, освященная в 1623 г. Лучшими его произведениями были проекты королевских дворцов в Гринвиче (с 1617 г.) и Уайт Холле (с 1619 г.). Первые, за исключением классически простой виллы королевы (1635), были приведены в исполнение позднее Реном и его преемниками, грандиозные же проекты, для Уайт Холла никогда не были осуществлены вполне. Исполнена и сохранилась только парадная зала, Банкетинг-Хауз, с плафонной живописью Рубенса. Эта двухэтажная, расчлененная внизу ионическими, вверху коринфскими пилястрами и полуколоннами, великолепная постройка, не могла бы затеряться и в Венеции или Виченце. Все отдельные формы величавы, сильны и благородны индивидуально, и следовательно, по-английски прочувствованы.

Затем последовала маленькая церковь Павла в Ковент-Гардене (1631 до 1638), единственным украшением которой является ее суровый дорический фронтонный, притвор, позади которого возвышается купол. В свои поздние годы Джонс участвовал также в постройке и перестройке известного числа сельских замков английской знати. Известно его участие в постройке замка графа Пемброка в Уилтоне, где величаво расположенная главная зала со стенами, украшенными им висячими гирляндами плодов среди обрамлений, производит впечатление классической и в то же время английской. Ясная законченность, сила и благородство форм отличают все сооружения этого мастера. Его ученик Джон Уэбб (1611–1674) построил по проектам Иниго Джонса благородный в своей простоте, украшенный фронтонным портиком, Гённерсбери Хауз в Миддлсексе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Карнович - Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий [репринт, старая орфография]](/books/1073498/evgenij-karnovich-zamechatelnye-i-zagadochnye-lichnos.webp)