Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Название:История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-17-005874-8, 5-271-02340-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий краткое содержание

Предлагаемая «История искусства всех времен и народов» Карла Вёрмана, известного искусствоведа и исследователя-путешественника, директора Дрезденской галереи (биографическая справка о Карле Вёрмане), существенно отличается от всех других работ подобного рода. В них обычно рассматривается ход развития главным образом трех важнейших художественных отраслей: архитектуры, скульптуры и живописи, искусству же прикладному уделяется очень мало места или даже совсем не уделяется; последовательные фазы развития искусства по большей части представляются в картине, охватывающей собой не все человечество, а лишь отдельные народы, игравшие более или менее видную политическую или культурную роль; более важное значение придается в основном исчислению и описанию памятников искусства, а не определению происхождения их типов и форм из того или другого источника, объяснению их перехода от одного народа к другому и указанию на взаимодействие между собой национальных искусств.

Труд Вёрмана имеет цель изложить историю искусства с возможной полнотой вне зависимости от какой бы то ни было философской системы, познакомить читателя с развитием собственно художественных мотивов, выдвинуть на первый план их видоизменения при переходе из эпохи в эпоху, от народа к народу.

В «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана впервые систематически рассмотрены проявления художественного творчества у первобытных племен. Именно этому посвящен первый том, который содержит в себе обзор художественного творчества у народов от незапамятных времен и до нашей эры, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских стран до XIX в. н. э.

Сам Карл Вёрман писал, что взяться за такую работу его побудили особые обстоятельства. «С одной стороны, уже давно я чувствовал сердечное влечение еще раз возвратиться к искусству древнего мира — в область, к которой относились мои первые исследования и издания. С другой стороны, я ощущал некоторую внутреннюю потребность облечь наконец, при помощи изучения наших коллекций по народоведению, в плоть и кровь воспоминания, сохранившиеся во мне от прежних путешествий в отдаленные части света и на морские острова. Читатель этого труда, надеюсь, ясно увидит, что у меня было достаточно опытности для того, чтобы проверить и усвоить результаты чужих изысканий, на которые, само собой разумеется, я должен был опираться».

Нужно заметить, что со времени написания сочинения в тех обширных областях, которые рассматриваются в нём, произошли новые открытия, которые подтверждают сказанное в нем, а также породили новые взгляды на прошлое. Однако это не умаляет достоинств исследований К. Вёрмана, а только дополняет его выводы и предложения автора.

Второй том этого сочинения посвящен истории искусства народов от времени возникновения христианства и до XVI в.; в третьем томе представлено развитие искусства с XVII столетия и по вторую половину XIX в.

В «Истории искусств всех времен и народов» К. Вёрмана строго научная точность соединена с общедоступностью изложения. Сочинение К. Вёрмана — прекрасное руководство для людей, желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства; однако и для того, кто захотел бы специально изучить этот предмет, оно может служить пособием, благодаря не только своему содержанию, но и сопровождающему ему указателю сочинений, относящихся к разным частям истории искусства. Ценность данного издания работы К. Вёрмана увеличивается огромным количеством помещенных в него иллюстраций, имеющих тесную связь с текстом.

Последний третий том «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана, как и все предыдущие, выделяется из среды других общих трудов подобного рода двумя важными особенностями. Он написан от начала до конца одним автором, вследствие чего отличается единством замысла и исполнения, проникающего во все отделы и главы. Также он излагает данные истории искусства на основании широко изученного материала, освещаемого со всех точек зрения.

Сочинение является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания по истории искусства. В издании огромное количество интересных фотографий и рисунков, иллюстрирующих познавательный текст.

История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

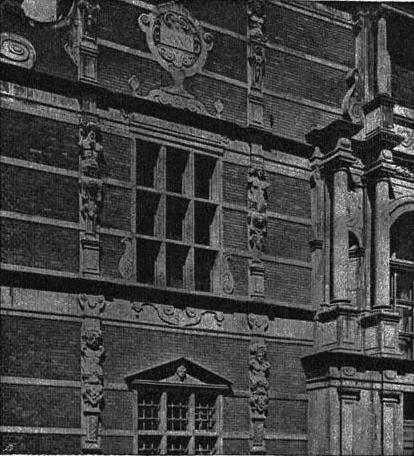

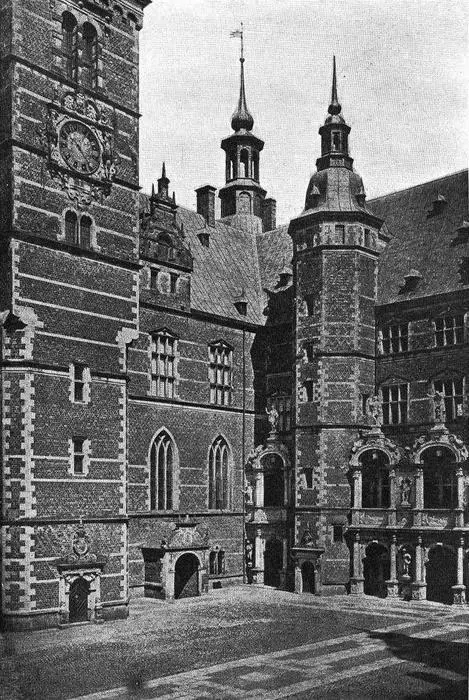

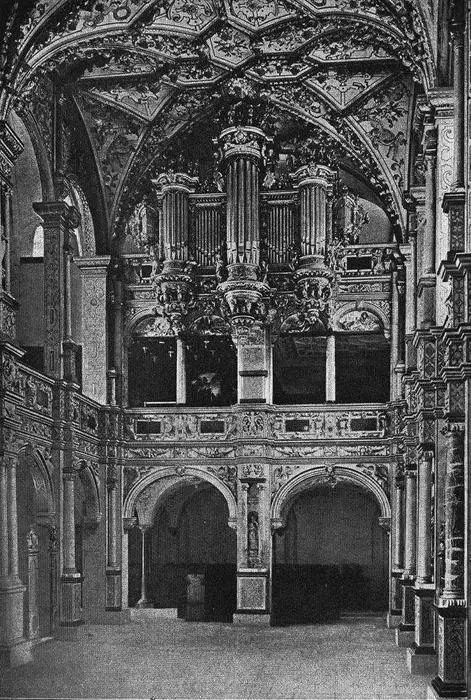

К наиболее выдержанным светским постройкам этого стиля принадлежит длинная биржа в Копенгагене (1619–1624), главный вход которой находится на западной узкой стороне с широким фронтоном, исполненным Стеенвинкелем. Пилястры из песчаника на кирпичных фасадах украшены гермами в роде кариатид. Узкая жилая постройка того же стиля — дом бургомистра Ганзена (1616) в Копенгагене, а лучшая церковная постройка находится в Христианстаде (1618–1628) в Схонене, тогда еще принадлежавшем Дании. Ее готические своды поддерживаются стройными восьмиугольными столбами, увенчанными гзымзами в виде тосканских капителей, а ее внешность, несмотря на массивную западную башню, производит впечатление замка своими семью мощными и высокими фронтонами.

Более чистым ренессансом дышит стеенвинкелевская надгробная капелла Христиана IV в Рескильде. Настоящий высокий ренессанс проник в Копенгаген только при Фридрихе III (1648–1670), где он представлен в своей художественной простоте замком Шарлоттенбург (1673). В «Датском Витрувии» Тураха (1746) имеются превосходные снимки всех датских построек того времени.

В датской скульптуре первой половины этого периода также господствовал Ганс ван Стеенвинкель младший. Во всяком случае он ответствен за часть многочисленных, чисто ремесленных скульптурных произведений, украшающих вышеназванные здания. С более высокими требованиями обращались за границу. Прекрасные бронзовые фигуры фонтана Нептуна во дворе замка Фредериксборг (1623), похищенные шведами и стоящие теперь в Шлоссгартене в Стокгольме, выполнил голландец Адриен де Врис в Праге. Во второй половине XVII столетия, когда понадобилось поставить памятник более высокого стиля, обратились к французам. Лионец Абрагам Сезар Ламурё, ученик Кусту, отлил из свинца между 1681–1688 гг. для Конгенс Ниторв мощную по формам конную статую Христиана V, попирающего повергнутую «Зависть».

Для датской живописи XVII столетия, историю которой написал Мадсен, кроме ничтожных художественно серий декоративных стенных и плафонных картин, имеют значение главным образом портреты придворного общества, каких много собрано в замке Розенборг; полный обзор их дает Лунд в своем большом сочинении о портретах. В этой портретной живописи господствовали голландцы. При Христиане IV прибыл Якоб ван Дорт, представленный в замке Розенборг безыскусственным, выразительным двойным портретом королевы Анны Катарины и ее сына, одетого в красное (1611); вернулся в Копенгаген Петер Исакс (1569–1624), голландец, родившийся и умерший в Гельсингборге, написавший живой, несмотря на принужденные позы, групповой портрет королевской семьи в замке Розенборг, а в 1616 г. прибыл в Данию и сын знаменитого писателя об искусстве Карель ван Мандер II (1579–1623), чтобы исполнить для Фредериксборга стенные панели с изображениями шведских побед, к сожалению сгоревший. Его сын Карель ван Мандер III (1605–1670) считается основателем датской живописи. Он слывет даже «датским Апеллесом», а его портреты по силе наблюдения и мощи изображения примыкают к лучшим произведениям голландской школы. В копенгагенском музее он представлен несколькими историческими картинами и портретами адмирала Ове Гьедде и карлика Джакомо Фаворки с собакой. Великолепен его портрет супружеской четы, идущей рука об руку, у гофъегермейстера Сегестед-Юэль в Равнгольте.

Наряду с Ван Мандером Младшим, самым выдающимся живописцем Копенгагена был его шурин Абрагам Вухтерс, приехавший вместе с ним в 1638 г. Портреты Вухтерса более намеренно стилизованы в позах, пластичнее в разработке, но значительно холоднее портретов Мандера. Его портрет Ульриха Кристиана Гюльденлеве (1648) в красном атласном костюме, с белым мопсом позади, перед серой занавеской (в копенгагенском музее), вызвал общее восхищение.

Менее важны, чем указанные портретисты, основатели жанровой живописи в Дании: глухонемой ольденбуржец Вольфганг Геймбах (около 1613–1675 гг.), представленный очень хорошими портретами в Лондоне, Касселе и Брауншвейге, а в замке Розенборг «Менялой», при свете свечи, и Тусен Гельтон, приехавший в Швецию в 1674 г. и умерший в 1680 г. придворным живописцем в Копенгагене. Мадсен называет его довольно метко «суррогатом Миериса». Придворный живописец Христиана V (1670–1699) Жак д’Агар (1640–1715) был француз, и его напыщенные портреты (например Христиана V в Розенборге) уже переходят в эпоху париков XVIII столетия.

Искусство XVII столетия в Швеции

1. Обзор развития шведского искусства

Искусство Швеции в начале XVII века равзивалось преимущественно под патронажем правящего дома и в основном было представлено иностранными мастерами: нидерландцами, французами, немцами. В целом во всех отраслях господствует итало-французский ренессанс.

Несколько богаче и полнее, чем в Дании, развилось искусство XVII столетия в Швеции, явившееся в своем первоначальном блеске в роскошном старинном издании Дальберга «Старая и новая Швеция» («Suecia antiqua et moderna»), a в историческом развитии представленное в превосходном новом труде Упмарка.

В первой трети XVII столетия, при Густаве Адольфе, шведское искусство было по существу придворным. Продолжалась стройка старого, подобного замку королевского дворца в Стокгольме под руководством голландских мастеров. Замок Вабигольм, над которым от 1622 до 1625 г. работал голландский мастер Флоренс Клаес Бекер, красуется во всем великолепии нидерландских кирпичных построек с обшивками из тесаного камня. Уже здесь проявилось стремление к правильному симметрическому расположению флигелей. Высокие изогнутые в волюты фронтоны, разнообразно и произвольно увенчанные окна, роскошные завитки и оковки на пышном главном портале типичны для северного «раннего ренессанса».

Позднее явился страсбургский уроженец Ганс Якоб Кристлер, который перестроил немцам церковь Гертруды (1636–1641) в ясно выраженном смешанном стиле, а шведскому полководцу Делагарди построил не сохранившийся городской дворец Макалес и вероятно также сельский замок Якобсдаль. Коринфские пилястры во весь фасад этого замка показывают, несмотря на северный средний фронтон, решительный поворот к высокому ренессансу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Карнович - Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий [репринт, старая орфография]](/books/1073498/evgenij-karnovich-zamechatelnye-i-zagadochnye-lichnos.webp)