Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Название:История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-17-005874-8, 5-271-02340-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий краткое содержание

Предлагаемая «История искусства всех времен и народов» Карла Вёрмана, известного искусствоведа и исследователя-путешественника, директора Дрезденской галереи (биографическая справка о Карле Вёрмане), существенно отличается от всех других работ подобного рода. В них обычно рассматривается ход развития главным образом трех важнейших художественных отраслей: архитектуры, скульптуры и живописи, искусству же прикладному уделяется очень мало места или даже совсем не уделяется; последовательные фазы развития искусства по большей части представляются в картине, охватывающей собой не все человечество, а лишь отдельные народы, игравшие более или менее видную политическую или культурную роль; более важное значение придается в основном исчислению и описанию памятников искусства, а не определению происхождения их типов и форм из того или другого источника, объяснению их перехода от одного народа к другому и указанию на взаимодействие между собой национальных искусств.

Труд Вёрмана имеет цель изложить историю искусства с возможной полнотой вне зависимости от какой бы то ни было философской системы, познакомить читателя с развитием собственно художественных мотивов, выдвинуть на первый план их видоизменения при переходе из эпохи в эпоху, от народа к народу.

В «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана впервые систематически рассмотрены проявления художественного творчества у первобытных племен. Именно этому посвящен первый том, который содержит в себе обзор художественного творчества у народов от незапамятных времен и до нашей эры, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских стран до XIX в. н. э.

Сам Карл Вёрман писал, что взяться за такую работу его побудили особые обстоятельства. «С одной стороны, уже давно я чувствовал сердечное влечение еще раз возвратиться к искусству древнего мира — в область, к которой относились мои первые исследования и издания. С другой стороны, я ощущал некоторую внутреннюю потребность облечь наконец, при помощи изучения наших коллекций по народоведению, в плоть и кровь воспоминания, сохранившиеся во мне от прежних путешествий в отдаленные части света и на морские острова. Читатель этого труда, надеюсь, ясно увидит, что у меня было достаточно опытности для того, чтобы проверить и усвоить результаты чужих изысканий, на которые, само собой разумеется, я должен был опираться».

Нужно заметить, что со времени написания сочинения в тех обширных областях, которые рассматриваются в нём, произошли новые открытия, которые подтверждают сказанное в нем, а также породили новые взгляды на прошлое. Однако это не умаляет достоинств исследований К. Вёрмана, а только дополняет его выводы и предложения автора.

Второй том этого сочинения посвящен истории искусства народов от времени возникновения христианства и до XVI в.; в третьем томе представлено развитие искусства с XVII столетия и по вторую половину XIX в.

В «Истории искусств всех времен и народов» К. Вёрмана строго научная точность соединена с общедоступностью изложения. Сочинение К. Вёрмана — прекрасное руководство для людей, желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства; однако и для того, кто захотел бы специально изучить этот предмет, оно может служить пособием, благодаря не только своему содержанию, но и сопровождающему ему указателю сочинений, относящихся к разным частям истории искусства. Ценность данного издания работы К. Вёрмана увеличивается огромным количеством помещенных в него иллюстраций, имеющих тесную связь с текстом.

Последний третий том «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана, как и все предыдущие, выделяется из среды других общих трудов подобного рода двумя важными особенностями. Он написан от начала до конца одним автором, вследствие чего отличается единством замысла и исполнения, проникающего во все отделы и главы. Также он излагает данные истории искусства на основании широко изученного материала, освещаемого со всех точек зрения.

Сочинение является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания по истории искусства. В издании огромное количество интересных фотографий и рисунков, иллюстрирующих познавательный текст.

История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако три самых значительных мастера времени расцвета, выросших в самостоятельные величины при свете Брамантино и Леонардо, были Андреа Солари (Соларио), Бернардино Луини и Гауденцио Феррари, уроженцы старой Ломбардии.

Андреа Солари (от 1440 и позже 1515 г.) младший брат скульптора Кристофоро Солари, после Леонардо стал самым важным мастером новой старательной, слитной манеры письма. Хотя он и работал, начиная с 1490 г., несколько лет в Венеции, а с 1507 г. во Франции, но все же постоянно возвращался в Милан. Венецианским кажется его строгий по краскам портрет сенатора лондонской Национальной галереи. В написанном в 1499 г. для Сан Пьетро в Мурано алтарике Бреры чувствуется Леонардо. В полной зависимости от Леонардо, с блеском, плотностью и сфумато его живописи выполнены великолепный мужской портрет Андреа с пейзажным фоном Лондонской галереи (1505), его собственный портрет, Голова Иоанна Крестителя (1507) и «Мадонна с зеленой подушкой» в Лувре. Но наиболее непосредственное впечатление производят его «Отдых на пути в Египет» (1515) и его потрясающая, источающая капли крови и слез поясная фигура страждущего Христа в галерее Польди в Милане.

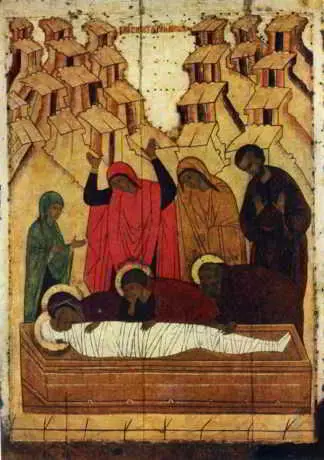

Очень обширную и самую счастливую деятельность в области великого церковного искусства развили Бернардино Луини (приблизительно 1475–1531 или 1532 гг.) из Луино и Гауденцио (Винчи) Феррари (1481–1546) из Вальдуджии. Первого изучали Брун, Фриццони, Бельтрами и другие, а второго — Коломбо, Эдита Гальсей, Паули, Фриццони, Марацца и Малагуцци. В своих ранних фресках Луини явно примыкает к полусвязанному стилю Боргоньоне. Таковы: «Поклонение волхвов» в Сан Пьетро около Луино, снятые со стен виллы Пелукка близ Монцы религиозные и мифологические фрески, из которых достойны упоминания «Кузница Вулкана» в Лувре и знаменитое «Положение во гроб св. Екатерины парящими ангелами» в Брере. Таковы и его ранние станковые картины, например «Положение во гроб Христа» в Санта Мария делла Пассионе в Милане, неправильно заподозренные Вилльямсоном. Что он в среднем возрасте (1510–1520), рядом с Брамантино, стремился теснее примкнуть к зрелому искусству Леонардо, показывают его фрески из Санта Мария делла Паче в Брере, а также многочисленные станковые картины, как-то: «Христос среди учителей» лондонской Национальной галереи, «Тщеславие и Скромность» барона Эдмонда Ротшильда в Париже, «Ангел с Товием» в Амброзиане и прекрасная «Мадонна в беседке из роз» в Брере. Эти картины со спокойной, гармоничной красотой линий и красок передают, впрочем, язык форм и манеру письма Леонардо только в общем и слабо. В последние годы своей жизни, не забывая никогда Леонардо, Луини развивал свой собственный стиль, не сроднившийся с его личными переживаниями, но отличавшийся свободой и чистотой форм, светлой гармонией красок и приятным выражением; таким он является нам в своих прославленных фресках церкви паломников в Саронно и в Санта Мария дельи Анджели в Лугано, а также во фресковой Мадонне (1521) в Брере, в мощной фресковой картине «Христос в терновом венце» (1522) в Амброзиане, и особенно ярко в своих, трех алтарных картинах (1526) в соборе города Комо.

2. Творчество Гауденцио Феррари

Сильнее, ярче, с большей любовью к правде явился пьемонтец Гауденцио Феррари, получивший свое первоначальное обучение в Верчелли у Макрино д’Альба, с которым нас ближе познакомил Флерес. В Милане, попавши благодаря Брамантино и Луини в леонардовское течение, он, по старому воззрению, вновь принятому Паули против Морелли, изучает также произведения Перуджино. В конце концов он развился в мастера, умеющего рассказывать с полной силой и преклонением пред чистой красотой, в произведениях которого угловатое и совершенное, резкое и нежное, светотень и радостная игра красок встречаются рядом, иногда почти в несглаженном виде. Начиная с 1507 г. он писал на Святой горе близ Варалло. Какое умбрийски невинное и благостное впечатление производят здесь картины из детства Спасителя в Санта Мария делле Грацие! Как свежа и естественна его серия Страстей Господних 1513 г. с Распятием посредине! Сколько мощи в его Кальварии 1523 г., похожей на панораму из терракотовых фигур, дополненную фреской! Но к самым величественным созданиям Гауденцио принадлежат фрески из жизни Марии и Магдалины в Сан Кристофоро (1532–1538) в Верчелли, а самое великолепное Славословие ангелов в куполе Санта Мария деи Мираколи в Саронно, дышащее силой и жизнью и исполненное бесконечного ликования. Оно является первой цельной купольной росписью этой школы. Кроме того, его последние фрески, Бичевание и Распятие 1542 г. в Санта Мария делле Грацие в Милане, свидетельствуют, что он непрерывно стремился к великому и святому. Его станковые картины — почти исключительно запрестольные образа. Прелестная, поклоняющаяся своему младенцу Мадонна 1511 г. в главной церкви Ароны навеяна картиною Перуджино Лондонской галереи, тогда находившеюся в Чертозе в Павии. Большой алтарь 1515 г. в Сан Гауденцио в Новаре лишь наполовину проникнут умбрийской нежностью. Высшую силу его показывает напоенный светом алтарь в Сан Кристофоро в Верчелли. Пинакотека в Турине и Брера в Милане также богаты произведениями его сильной и нежной руки.

Для хода развития Луини и Гауденцио примечательно то, что они, ранее, чем осенил их дух Леонардо, разделывали околичности своих картин настоящим золотом или же рельефной стуковой накладкой. Их преемники, однако, как сын Луини Аврелио (ум. в 1593 г.) и ученик Гауденцио Бернардино Ланини (ум. около 1578 г.), уронили ломбардскую школу до маньеризма, игравшего всеми приемами живописи времени упадка.

В Генуе, где Пьерфранческо Сакки из Павии перенес щеголеватый реализм XV столетия (Алтарь трех святых 1426 г. в Санта Мария ди Кастелло) в чинквеченто, возник теперь в лице Луки Камбиазо (1527–1585, по Сопрани) своеобразный, сильный мастер, говорящий естественным языком форм, наблюдающий широкие проявления света и тени. Уже большое «Положение во гроб» в Санта Мария ди Кариньяно и собственный портрет в палаццо Спинола в Генуе, представляющий его пишущим портрет отца, ставят его в ряд значительных мастеров.

На переходе к ломбардскому искусству XVII столетия, показавшему стремление к целям еще более величественным, и все же лишенному вдохновения, в Милане стоят Прокаччини, родоначальник которых болонец Эрколе Прокаччини Старший (1520–1591), принадлежал еще вполне XVI столетию.

3. Венецианская живопись

В Венеции живопись высокого ренессанса раскрывала богатейшую красоту свою, форм и роскошь своих сочных красок. Если ее формы, предпочитая не мускулы, а цветущее тело, иногда лишены анатомической правильности флорентийского искусства, то все же они всегда в прекрасных линиях возникают из омывающих их волн красок. Венецианская живопись обычно меньше заботилась об изображении действий, выражающихся в движениях, чем о передаче прекрасного, уверенного в себе человеческого существа. Ее религиозные картины — небесное блаженство в виде чистейшего земного счастья. Ее светские картины, окрыляемые поэзией, открывают нам новые миры чувственной и волшебно-сверхчувственной жизни. Однако ее полные жизни портреты, увековечивающие ее денежную и умственную аристократию, дополняются идеальными портретами или полупортретами, как их назвал Шеффер, которые стремятся только к возвеличению человеческой красоты в горячих красках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Карнович - Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий [репринт, старая орфография]](/books/1073498/evgenij-karnovich-zamechatelnye-i-zagadochnye-lichnos.webp)