Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Название:История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-17-005874-8, 5-271-02340-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий краткое содержание

Предлагаемая «История искусства всех времен и народов» Карла Вёрмана, известного искусствоведа и исследователя-путешественника, директора Дрезденской галереи (биографическая справка о Карле Вёрмане), существенно отличается от всех других работ подобного рода. В них обычно рассматривается ход развития главным образом трех важнейших художественных отраслей: архитектуры, скульптуры и живописи, искусству же прикладному уделяется очень мало места или даже совсем не уделяется; последовательные фазы развития искусства по большей части представляются в картине, охватывающей собой не все человечество, а лишь отдельные народы, игравшие более или менее видную политическую или культурную роль; более важное значение придается в основном исчислению и описанию памятников искусства, а не определению происхождения их типов и форм из того или другого источника, объяснению их перехода от одного народа к другому и указанию на взаимодействие между собой национальных искусств.

Труд Вёрмана имеет цель изложить историю искусства с возможной полнотой вне зависимости от какой бы то ни было философской системы, познакомить читателя с развитием собственно художественных мотивов, выдвинуть на первый план их видоизменения при переходе из эпохи в эпоху, от народа к народу.

В «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана впервые систематически рассмотрены проявления художественного творчества у первобытных племен. Именно этому посвящен первый том, который содержит в себе обзор художественного творчества у народов от незапамятных времен и до нашей эры, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских стран до XIX в. н. э.

Сам Карл Вёрман писал, что взяться за такую работу его побудили особые обстоятельства. «С одной стороны, уже давно я чувствовал сердечное влечение еще раз возвратиться к искусству древнего мира — в область, к которой относились мои первые исследования и издания. С другой стороны, я ощущал некоторую внутреннюю потребность облечь наконец, при помощи изучения наших коллекций по народоведению, в плоть и кровь воспоминания, сохранившиеся во мне от прежних путешествий в отдаленные части света и на морские острова. Читатель этого труда, надеюсь, ясно увидит, что у меня было достаточно опытности для того, чтобы проверить и усвоить результаты чужих изысканий, на которые, само собой разумеется, я должен был опираться».

Нужно заметить, что со времени написания сочинения в тех обширных областях, которые рассматриваются в нём, произошли новые открытия, которые подтверждают сказанное в нем, а также породили новые взгляды на прошлое. Однако это не умаляет достоинств исследований К. Вёрмана, а только дополняет его выводы и предложения автора.

Второй том этого сочинения посвящен истории искусства народов от времени возникновения христианства и до XVI в.; в третьем томе представлено развитие искусства с XVII столетия и по вторую половину XIX в.

В «Истории искусств всех времен и народов» К. Вёрмана строго научная точность соединена с общедоступностью изложения. Сочинение К. Вёрмана — прекрасное руководство для людей, желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства; однако и для того, кто захотел бы специально изучить этот предмет, оно может служить пособием, благодаря не только своему содержанию, но и сопровождающему ему указателю сочинений, относящихся к разным частям истории искусства. Ценность данного издания работы К. Вёрмана увеличивается огромным количеством помещенных в него иллюстраций, имеющих тесную связь с текстом.

Последний третий том «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана, как и все предыдущие, выделяется из среды других общих трудов подобного рода двумя важными особенностями. Он написан от начала до конца одним автором, вследствие чего отличается единством замысла и исполнения, проникающего во все отделы и главы. Также он излагает данные истории искусства на основании широко изученного материала, освещаемого со всех точек зрения.

Сочинение является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания по истории искусства. В издании огромное количество интересных фотографий и рисунков, иллюстрирующих познавательный текст.

История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

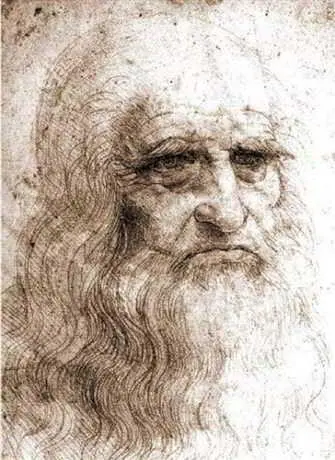

2. Творчество Леонардо да Винчи

В Леонардо да Винчи (1452–1519), творческом пламенном духе, с пронизывающим взором исследователя, знание и умение, наука и воля слились в одно неразрывное целое. Изобразительные искусства нового века он довел до классического совершенства. Как мыслитель и исследователь он опередил своих современников во всех областях естественных наук и механики; и однако, по-видимому, все научные изыскания, опыты и рисунки с натуры для него, ученика Верроккьо, имели значение только подготовительных работ к его картинам, статуям и различным строительным сооружениям. Наряду с анатомией человека и лошади он изучал линейную, воздушную и красочную перспективу. Но и природа позволяла ему «глядеть в ее глубочайшие недра, как в душу своего друга», и именно это неугасающее стремление к природе одушевляет его создания самым горячим художественным чувством.

Собирание, критическая проверка, приведение в связь и издание в свет более чем пяти тысяч листов рукописей Леонардо, написанных по преимуществу обратным письмом (левой рукой) и украшенных рисунками пером, из которых важнейшие находятся в «Институте Франции», в библиотеке в Виндзоре и в миланской Амброзиане (Codex Atlanticus), обязаны главным образом трудам Рихтера, Равэссона-Моллиена, Бельтрами, Рувейра и Линчеевской академии. Его «Книга о живописи» («Tratatto della Pittura»), близко нас интересующая, состоит из разрозненных листов. Она была издана Дюфренем еще в 1651 г., но лучшее издание по списку Ватиканской библиотеки было сделано Людвигом. Достаточно нескольких выдержек из книги Леонардо, прокладывающей новые пути, чтобы составить о ней понятие: «Живопись есть смесь света и тени при посредстве всех разнообразных простых и составных красок», «Велика ошибка художников, которые рисуют какой-либо округлый предмет при одностороннем свете у себя дома и затем пользуются этим рисунком для картины с всесторонним освещением, как это бывает на открытом воздухе». «Художники, изучающие исключительно других художников, а не произведения природы, суть внуки, а не сыновья природы, учительницы всех хороших мастеров».

Деятельность Леонардо в качестве инженера и гидротехника мы здесь опускаем. Его деятельность в качестве художника-зодчего всесторонне разобрал Геймюллер в труде Рихтера. Из проектов улиц и каналов, замков, дворцов и вилл, церквей продольного и центрального типа, сохранившихся на отдельных листах его рукописей, затем проекта грандиозного мавзолея и купольной башни миланского собора, которую он обставил еще готическими фиалами, ничего не было исполнено. В большинстве его проектов, однако, говорит уже истинное творчество Возрождения, связанное с Брунеллески, Альберти и Браманте, рядом с которым он работал в Милане. Всюду он предпочитает здания центрального типа с возвышенным средним куполом. Все они поражают своим органическим сочетанием пластических масс.

Уже во втором томе мы оценили Леонардо как скульптора. Он главным образом был живописцем и чувствовал себя таковым, но наиболее богатую деятельность он развил как рисовальщик. Его живописные рисунки углем и сангиной, его нежные рисунки свинцовым и белым карандашом, его полные воодушевления и жизни рисунки пером, критически сопоставленные Беренсоном, представляют частью наброски для его больших художественных произведений, частью же сами по себе являются небольшими художественными произведениями.

Его тонко исполненный пером пейзажный рисунок долины (1473; в Уффици), окруженной скалистыми высотами, является самым ранним сохранившимся его произведением. Но более живописен и поэтичен значительно более поздний пейзаж (в Виндзоре), изображающий, как грозовая туча разражается ливнем над долиной, усеянной домиками. Просто и правдиво сделан рисунок в собрании Бонна в Париже (1479), увековечивший предателя Бандини, повешенного на одном из оконных косяков Барджелло во Флоренции. Еще большей полнотой художественной жизни дышит рисунок более поздний (в Виндзоре) с фигурой юной девушки в порыве к небу, которую можно было бы признать за дантовскую Беатриче. На первом рисунке видна еще строгая замкнутость искусства XV столетия, на втором — уже свободное воззрение нового времени. Ряд самых важных рисунков мужских и женских голов, которые еще Беренсон считал лучшими произведениями Леонардо, Зейдлиц недавно приписал Амброджо де Предису. Особенность Леонардо, отражающая странную сторону его существа, сказывается в постепенных переходах от причудливой действительности к прихотям сильного воображения в тех карикатурах, из числа которых сравнительно приятной является карикатура с беззубой, увенчанной листьями лысой головой Виндзорского собрания. В числе настоящих портретных рисунков Леонардо надо отметить его большой в профиль портрет Изабеллы д’Эсте в Лувре, собственные, очень выразительные портреты, рисованные сангиной, из которых Виндзорский рисунок наделяет тонко очерченную голову мастера с длинными волосами, с большой бородой, первыми височными морщинами приближающейся старости.

Лучше всего, однако, можно проследить все шаги искусства Леонардо по его сохранившимся картинам. В своей «Книге о живописи» («Libro della Pittura») высоко вознес он ее над всеми прочими искусствами, и, как его слова, с такой же силой и его произведения оказывали влияние на преобразование живописи. Вместо рядов параллельных построений в одной плоскости, обычных для XV века, наступила сразу более свободная и более строгая группировка, предпочитавшая пирамидальное построение и усиливавшая глубину. Передача нескольких планов плоскостей превратила живопись в более реальный по своей глубине сколок с мира явлений, и это сказалось не только в большей телесности фигур переднего плана, но также и в улучшении воздушной и линейной перспективы далей. Но более сильный живописный эффект дала новая, мягкая моделировка, основанная на светотени, т. е. на тонких переходах от света к тени. «Sfumato», или «дымчатое» сливание контуров с местными тонами, было доведено до высочайшего совершенства. «Наконец, — говорит Леонардо, — обрати внимание на то, что тени и света без очертаний и краев переходят друг в друга наподобие дыма (а uso di fumo)».

Число оконченных картин Леонардо невелико, на это указывали еще в XVI столетии Павел Иовий и Ломаццо. В раннюю флорентийскую пору (1472–1481) одновременно возникли передний ангел в картине Крещения Верроккьо.

Флорентийской академии, эта внутренне одухотворенная фигура, о принадлежности которой Леонардо знал уже Вазари, а также небольшое луврское Благовещенье, признаваемое теперь вообще за подлинное и выполненное по композиции еще в духе кватроченто, но новое и глубоко задуманное по выражению целомудренного упоения. К концу того же флорентийского периода мы относим, как и ранее, вместе с большинством знатоков Леонардо, драгоценный подмалевок величаво задуманного «Поклонения волхвов» в Уффици, некоторыми исследователями ошибочно считаемый за позднее произведение мастера. Лошадь, ставшую на дыбы со всадником на заднем плане картины, надо объяснять как подготовительный этюд Леонардо, а не как повторение проекта для конной статуи. Празднично сидит Мария с младенцем среди роскошного пейзажа с развалинами. С глубоким смирением, по-восточному на коленях, владыки восточной страны приближаются к небесному Младенцу. Восторг изумления и радости охватывает зрителей, выражающих свое настроение крайне живыми и естественными жестами. Совершенно наоборот, чем в «Поклонении волхвов» хотя бы Боттичелли в тех же Уффици, здесь никто не думает о себе, никто не думает о зрителе. Новой является свободная красота в распределении масс, разработанных с расчетом на глубину, новыми также являются верно и остроумно примененные здесь эффекты света и тени. На той же почве стоит смелый подмалевок св. Иеронима в Ватиканской галерее, быть может, действительно, возникший несколько позднее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Карнович - Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий [репринт, старая орфография]](/books/1073498/evgenij-karnovich-zamechatelnye-i-zagadochnye-lichnos.webp)