Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Название:История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-17-005874-8, 5-271-02340-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий краткое содержание

Предлагаемая «История искусства всех времен и народов» Карла Вёрмана, известного искусствоведа и исследователя-путешественника, директора Дрезденской галереи (биографическая справка о Карле Вёрмане), существенно отличается от всех других работ подобного рода. В них обычно рассматривается ход развития главным образом трех важнейших художественных отраслей: архитектуры, скульптуры и живописи, искусству же прикладному уделяется очень мало места или даже совсем не уделяется; последовательные фазы развития искусства по большей части представляются в картине, охватывающей собой не все человечество, а лишь отдельные народы, игравшие более или менее видную политическую или культурную роль; более важное значение придается в основном исчислению и описанию памятников искусства, а не определению происхождения их типов и форм из того или другого источника, объяснению их перехода от одного народа к другому и указанию на взаимодействие между собой национальных искусств.

Труд Вёрмана имеет цель изложить историю искусства с возможной полнотой вне зависимости от какой бы то ни было философской системы, познакомить читателя с развитием собственно художественных мотивов, выдвинуть на первый план их видоизменения при переходе из эпохи в эпоху, от народа к народу.

В «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана впервые систематически рассмотрены проявления художественного творчества у первобытных племен. Именно этому посвящен первый том, который содержит в себе обзор художественного творчества у народов от незапамятных времен и до нашей эры, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских стран до XIX в. н. э.

Сам Карл Вёрман писал, что взяться за такую работу его побудили особые обстоятельства. «С одной стороны, уже давно я чувствовал сердечное влечение еще раз возвратиться к искусству древнего мира — в область, к которой относились мои первые исследования и издания. С другой стороны, я ощущал некоторую внутреннюю потребность облечь наконец, при помощи изучения наших коллекций по народоведению, в плоть и кровь воспоминания, сохранившиеся во мне от прежних путешествий в отдаленные части света и на морские острова. Читатель этого труда, надеюсь, ясно увидит, что у меня было достаточно опытности для того, чтобы проверить и усвоить результаты чужих изысканий, на которые, само собой разумеется, я должен был опираться».

Нужно заметить, что со времени написания сочинения в тех обширных областях, которые рассматриваются в нём, произошли новые открытия, которые подтверждают сказанное в нем, а также породили новые взгляды на прошлое. Однако это не умаляет достоинств исследований К. Вёрмана, а только дополняет его выводы и предложения автора.

Второй том этого сочинения посвящен истории искусства народов от времени возникновения христианства и до XVI в.; в третьем томе представлено развитие искусства с XVII столетия и по вторую половину XIX в.

В «Истории искусств всех времен и народов» К. Вёрмана строго научная точность соединена с общедоступностью изложения. Сочинение К. Вёрмана — прекрасное руководство для людей, желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства; однако и для того, кто захотел бы специально изучить этот предмет, оно может служить пособием, благодаря не только своему содержанию, но и сопровождающему ему указателю сочинений, относящихся к разным частям истории искусства. Ценность данного издания работы К. Вёрмана увеличивается огромным количеством помещенных в него иллюстраций, имеющих тесную связь с текстом.

Последний третий том «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана, как и все предыдущие, выделяется из среды других общих трудов подобного рода двумя важными особенностями. Он написан от начала до конца одним автором, вследствие чего отличается единством замысла и исполнения, проникающего во все отделы и главы. Также он излагает данные истории искусства на основании широко изученного материала, освещаемого со всех точек зрения.

Сочинение является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания по истории искусства. В издании огромное количество интересных фотографий и рисунков, иллюстрирующих познавательный текст.

История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Своими портретными миниатюрами, например Генриха VIII в Альторне и Катерины Говард в Виндзоре, Гольбейн оказал значительное содействие развитию этой новой художественной отрасли, сохранившей название старых книжных портретов. Рядом с величайшими итальянскими портретистами, но как немец по манере, он стал благодаря большой портретной группе Генриха VIII с Джэйн Сеймур и его родителями, к сожалению сгоревшей вместе с дворцом в Уайтхолле. Своей картиной вручения патента короля Генриха VIII гильдии хирургов, хотя и законченной более слабыми его учениками и хранящейся в Барберс-Холле в Лондоне, он указал новый путь для изображения тех северных гильдий, которые предпочли нидерландцы XVII столетия. Как двойные портреты в натуральный рост, общеизвестны отлично написанные «Два посланника» Лондонской национальной галереи. Наиболее замечательны портреты последнего времени творчества Гольбейна из цикла упомянутого уже «Стального Двора» со сложной бытовой обстановкой, например, портреты какого-то золотых дел мастера в Виндзоре и Георга Гиссе в Берлине, а из придворных — портреты Джэйн Сеймур в Вене, Анны Клеве в Лувре, герцога Норфолка в Виндзоре, сэра Ричарда Саутвелла в Уффици и сэра Чарльза Моретта в Дрездене. В последней картине поразительно выступает самая поздняя манера Гольбейна, холодная ясность его старательно слитых тельных тонов без теней, широко и свободно проложенные тоны одежд, простая, «лапидарная» передача сложной личности.

Связующей нитью всех разнообразных произведений Гольбейна, начиная с его восхитительных проектов для художественной промышленности, кончая самыми сильными его портретами и лучшими фресками, служит одинаковая, беспощадная острота наблюдения и технического совершенства. Великая художественная личность Гольбейна уходит на задний план во всех его произведениях, и потому они так же понятны сами по себе, как и произведения природы.

11. Неотмеченные немецкие мастера

Наряду с Гольбейном в немецкой Швейцарии, о живописи которой XVII века дал понятие Гендке, процветал ряд менее значительных мастеров, в произведениях которых мы последовательно встречаемся со следами Шонгауэра, Дюрера и Гольбейна. Значительнее всего развиваются теперь фасадная живопись, живопись на стекле и резьба на буковом дереве; содержанием их являются прежде всего и выступают на первый план сцены из жизни ландскнехтов и бродячей бедноты.

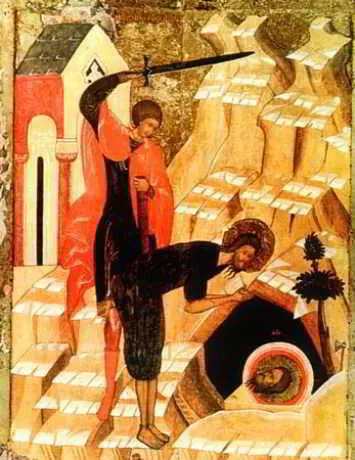

В Базеле после Ганса Гербстера (приблизительно 1470–1550), принадлежавшего, вероятно, к школе Шонгауэра, выделяется Урс Граф из Золотурна (около 1485–1530), выработавшийся в плодовитого рисовальщика для гравюр на дереве и для оконных стекол Шонгауэра и Дюрера. Уже его бойко и уверенно сделанные рисунки Базельского собрания показывают, что он вращался в кругах военной жизни и среди разгульных женщин, которых он и изображал с несравненной свежестью и правдоподобием. Николай Мануэль из Берна, прозванный Дейчем (1484–1530), изображал подобные сюжеты с большим нравственным благородством. Художник, поэт, военный и государственный человек, он был по существу живописцем. Его самое известное произведение «Танец Смерти» (1517–1521) — фреска в саду монастыря доминиканцев в Берне. В своих окнах с гербами в зале базельской ратуши он является живописцем по стеклу, обладающим большой силой красок. Из картин, писанных масляными красками, небольшое «Усекновение главы Иоанна Крестителя» привлекает своим настроением сильного по краскам пейзажа, а его собственный портрет в Берне тонким оживлением. Наиболее характерные стороны его показывают также сохранившиеся в различных собраниях рисунки из жизни ландскнехтов, часто на цветном фоне и пройденные белилами, язык форм которых при грубоватом, несколько поверхностном наблюдении иногда приближается к манере Гольбейна.

Главный цюрихский мастер этого времени, Ганс Лей (около 1470–1531), благодаря исследованиям Даниэла Буркгардта и Гендке, является одним из самых важных швейцарских живописцев прелестных пейзажных фонов. Цюрихский и Базельский музеи хранят картины его работы христианского и мифологического содержания с альпийскими, полными настроения пейзажами. Его портреты суше. Однако портреты его младшего земляка Ганса Аспера (1499–1571) и базельца Ганса Клаубера (1535–1578), живших во второй половине столетия, превратили стиль Гольбейна, правда, не в академически-итальянский, но в мелкий ремесленно-мещанский.

Из Базеля, вниз по Рейну, в Майнцской области, откуда вышел и Мемлинг, мы встречаем великого Маттиаса Грюневальда (ум. около 1530 г.), который рядом с Дюрером и Гольбейном проводил новое, своеобразное направление живописи, нежную, тающую светотень внутреннего душевного зрения, страстную, порожденную религиозной мечтой живопись настроения, мечтательное, питаемое небесными видениями фантастическое искусство. Уже Зандрарт, немецкий историк искусства XVII века, называл его «высоко поднявшимся, достойным изумления мастером» и «немецким Корреджо». Грюневальд возвращен немецкому искусству лишь благодаря Вельтману, Эйзенману, Г. А. Шмиду и Риффелю. С ними не всегда убедительно полемизирует Бок, также основательно изучивший мастера, Шмид и Фридлендер, однако, наиболее надежные руководители в его творчестве. Не выяснено вполне, из какой художественной среды вышел Грюневальд. Вероятнее всего предположение Шмида, что он родился лишь около 1485 г., а в 1501 г. был учеником Ганса Гольбейна Старшего во Франкфурте. Затем под влиянием богатой верхне- и среднерейнской живописи XV века, он быстро развился в самостоятельного, единственного в своем роде мастера.

Вместе с Брауне можно указать на его «Осмеяние Христа» (1503) Мюнхенского университетского собрания, как на самое раннее сохранившееся произведение, в котором видна уже оригинальность его развития. Небольшое трогательно мечтательное «Распятие» Базельского музея также относится к раннему времени Грюневальда (около 1505). К 1509 г. относятся два достоверных складня городского музея во Франкфурте, с выразительными фигурами святых, написанных в виде статуй из серого камня затем последовал уже ранее начатый алтарь св. Антония Кольмарского музея с подписью, его главное произведение, состоящее из трех пар створок Кольмарского музея, описанных Баумгартеном, Флераном и особенно ярко очерченных Боком. Взятые в живом движении, резко озаренные падающим верхним светом, похожие на статуи фигуры святых Антония и Себастьяна изображены на неподвижных створках. С безудержной фантастикой представлены Искушение св. Антония и посещение им пустынника Павла на внутренних сторонах средних створок; на наружных сторонах изображено почитание нежно склоняющейся над своим младенцем, сидящей у небесных врат среди проникнутого настроением пейзажа Богоматери бесконечными сонмами слетающих, играющих на инструментах и ликующих ангелов в цветистом небесном свете, передающем впечатление глубины пространства. Много движения и света в Благовещении, нежным видением изображено Воскресение на внутренних сторонах боковых створок, а на наружных находится Распятие с предстоящими, захватывающее своим драматизмом и издевающееся над всякой пластичностью рисунка, но непревзойденное в своей живописной пластике. Широкий, зрелый язык форм этих картин кое-где реален до отвращения, их живописные приемы, передающие даже волосы на голове и в бороде мягкими массами, легки и плавны, а сочные местные тоны всюду прорезаны и выдвинуты сильным освещением.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Карнович - Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий [репринт, старая орфография]](/books/1073498/evgenij-karnovich-zamechatelnye-i-zagadochnye-lichnos.webp)