Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Название:История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-17-005874-8, 5-271-02340-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий краткое содержание

Предлагаемая «История искусства всех времен и народов» Карла Вёрмана, известного искусствоведа и исследователя-путешественника, директора Дрезденской галереи (биографическая справка о Карле Вёрмане), существенно отличается от всех других работ подобного рода. В них обычно рассматривается ход развития главным образом трех важнейших художественных отраслей: архитектуры, скульптуры и живописи, искусству же прикладному уделяется очень мало места или даже совсем не уделяется; последовательные фазы развития искусства по большей части представляются в картине, охватывающей собой не все человечество, а лишь отдельные народы, игравшие более или менее видную политическую или культурную роль; более важное значение придается в основном исчислению и описанию памятников искусства, а не определению происхождения их типов и форм из того или другого источника, объяснению их перехода от одного народа к другому и указанию на взаимодействие между собой национальных искусств.

Труд Вёрмана имеет цель изложить историю искусства с возможной полнотой вне зависимости от какой бы то ни было философской системы, познакомить читателя с развитием собственно художественных мотивов, выдвинуть на первый план их видоизменения при переходе из эпохи в эпоху, от народа к народу.

В «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана впервые систематически рассмотрены проявления художественного творчества у первобытных племен. Именно этому посвящен первый том, который содержит в себе обзор художественного творчества у народов от незапамятных времен и до нашей эры, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских стран до XIX в. н. э.

Сам Карл Вёрман писал, что взяться за такую работу его побудили особые обстоятельства. «С одной стороны, уже давно я чувствовал сердечное влечение еще раз возвратиться к искусству древнего мира — в область, к которой относились мои первые исследования и издания. С другой стороны, я ощущал некоторую внутреннюю потребность облечь наконец, при помощи изучения наших коллекций по народоведению, в плоть и кровь воспоминания, сохранившиеся во мне от прежних путешествий в отдаленные части света и на морские острова. Читатель этого труда, надеюсь, ясно увидит, что у меня было достаточно опытности для того, чтобы проверить и усвоить результаты чужих изысканий, на которые, само собой разумеется, я должен был опираться».

Нужно заметить, что со времени написания сочинения в тех обширных областях, которые рассматриваются в нём, произошли новые открытия, которые подтверждают сказанное в нем, а также породили новые взгляды на прошлое. Однако это не умаляет достоинств исследований К. Вёрмана, а только дополняет его выводы и предложения автора.

Второй том этого сочинения посвящен истории искусства народов от времени возникновения христианства и до XVI в.; в третьем томе представлено развитие искусства с XVII столетия и по вторую половину XIX в.

В «Истории искусств всех времен и народов» К. Вёрмана строго научная точность соединена с общедоступностью изложения. Сочинение К. Вёрмана — прекрасное руководство для людей, желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства; однако и для того, кто захотел бы специально изучить этот предмет, оно может служить пособием, благодаря не только своему содержанию, но и сопровождающему ему указателю сочинений, относящихся к разным частям истории искусства. Ценность данного издания работы К. Вёрмана увеличивается огромным количеством помещенных в него иллюстраций, имеющих тесную связь с текстом.

Последний третий том «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана, как и все предыдущие, выделяется из среды других общих трудов подобного рода двумя важными особенностями. Он написан от начала до конца одним автором, вследствие чего отличается единством замысла и исполнения, проникающего во все отделы и главы. Также он излагает данные истории искусства на основании широко изученного материала, освещаемого со всех точек зрения.

Сочинение является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания по истории искусства. В издании огромное количество интересных фотографий и рисунков, иллюстрирующих познавательный текст.

История искусства всех времён и народов. Том 3. Искусство XVI–XIX столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Испанская и португальская живопись XVI века

1. Королевская живопись Пиренеев

Испанская живопись XVI столетия, более совершенным знанием которой мы обязаны особенно Карлу Юсти, напрасно стремилась собственными силами избавиться от нидерландско-итальянского стиля, который, благодаря свежим притокам, получал все новую пищу. Все же и здесь итальянские произведения постепенно оставили в тени нидерландские.

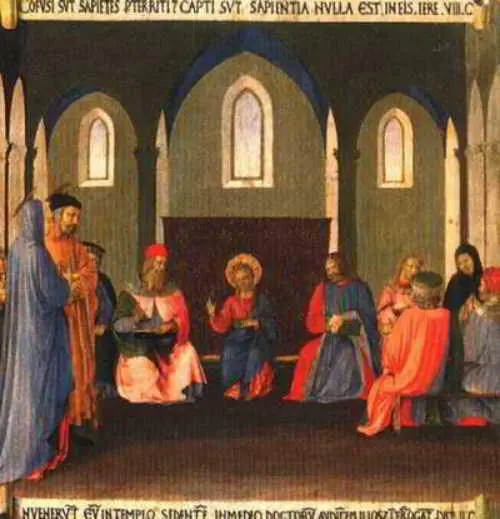

Изабелла еще в 1498 г. назначила своим придворным живописцем нидерландца Хуана де Фландес, шестнадцать картин которого из жизни Христа на главном алтаре собора в Валенсии (1506–1512) имеют еще в достаточной степени старонидерландский вид. Хуан де Боргонья (ум. около 1533 г.), брат Фелипе Вигарни, был уже итальянизированным нидерландцем, а фрески его из Нового Завета в зале Капитула в Толедо напоминают флорентийскую школу Гирландайо. Более значительный по внутреннему содержанию Петер Кемпенер (1503–1580) из Брюсселя, прозванный андалузцами Педро Кампанья, также был объитальянившийся нидерландец. Его полное скорби, по-северному суровое Снятие со Креста (1548) в Севильском соборе кажется еще нидерландским произведением, а сухой, но выразительный алтарь 1553 г., с лучшими картинами его: «Приведение Марии во храм» и «Христос среди учителей», борется уже с итальянскими формулами красоты. Великий утрехтский портретист Антонио Моро оказал непродолжительное, но сильное влияние при дворе Филиппа II.

Филипп II призывал, однако, в Испанию главным образом итальянских живописцев. Великие мастера, вроде Тициана, присылали только свои картины. Федерико Цуккари (Цуккеро) из Урбино и Лука Камбиазо из Генуи приехали сами; лично прибыл также Пеллегрино Тибальди, девять лет работавший в Эскориале и в мадридском дворце. Испанцами были братья Бартоломмео и Винченцо Кардуччи (Кардучо) из Флоренции, из которых первый был (1560–1608) учеником Цуккари и вместе с Тибальди работал над манерными аллегорическими фресками библиотеки Эскориала. Доменикос Теотокопулос «el Greco», грек (около 1548–1614), в своих ранних венецианских произведениях является как ученик Тициана и Тинторетто, а в Толедо с 1575 г. он выработал тот новый «импрессионистский» стиль, который оказал влияние на развитие испанских живописцев XVII столетия. Поэтому далее мы найдем его во главе их.

Из местных испанских живописцев Фернандо Галлегос из Саламанки (ум. в 1550 г.) продолжал вплоть до половины столетия старонидерландский стиль, заметный в его вообще свободных и оживленных картинах, находящихся в соборах Саламанки и Заморы. Феррандо Яньес де Альмедина, ученик Леонардо да Винчи в 1504–1505 гг. во Флоренции, выполнил вместе с Феррандо де Лланос шестнадцать картин в леонардовском стиле из жизни Девы Марии в главном алтаре собора в Валенсии. Затем следует живописец Алонсо Берругете, стремившийся в своих алтарных картинах в Коледжио де Сант-Яго в Саламанке отрешиться от влияния Микеланджело, насколько это для него было возможно. Моложе его был Луис де Варгас из Севильи (1502–1568), развившийся в Италии в последователя Рафаэля и Андреа дель Сарто. Его «Рождество Христово» (1555) выполнено еще в очень чистых формах, более манерно знаменитое «Моление патриархов Деве Марии» (1561) в Севильском соборе, но примечательно, что современники назвали эту картину за безупречный ракурс ноги Адама, казавшийся им самым важным в картине, просто «la gamba» (нога). Винсенте Хуан Масип, прозванный Хуан Хуанес (около 1507–1579), занимавший в Валенсии подобное же положение, как Варгас в Севилье, был еще моложе. Намеренный, притом несколько угловатый рафаэлизм его многочисленных картин, благодаря испанским типам и коричневатому основному тону, почти бессознательно переходит в нечто испанское. Его голова Христа с высоким лбом, большими скулами, полными губами и глубокими горящими глазами, задуманная для картин Тайной Вечери с бурными движениями апостолов (например, в музеях Мадрида и Валенсии), а затем также для отдельных погрудных изображений (Мадрид), есть все же самостоятельное художественное создание. Наконец, самый молодой из этих «романистов», Пабло де Сеспедес из Кордовы (1538–1618), долго живший в Риме, совершенно отрекся от своей испанской природы и обратился в подражателя «великой манеры» Микеланджело. Его Тайная Вечеря в музее в Севилье и Успение Богородицы в Мадридской Академии происходит из Кордовы. Обе картины кажутся нам, однако, холодными и пустыми.

Хуан Фернандес иль Наваррете из Логроньо (около 1526–1579), получивший по своему физическому недостатку — он был глухонемой — прозвище «el Mudo», среди итальянизирующих испанцев XVII века представлял венецианское направление. Его «Крещение Господне» в Мадридском музее показывает кроме того, что он и в Риме примыкал к римлянам. Но после того как он был призван Филиппом II к украшению Эскориала алтарными образами, у него перед привезенными произведениями Тициана раскрылись глаза, и он постепенно дошел в своей работе до венецианской мягкости и яркости красок, которыми дышат его шесть парных изображений апостолов церкви Эскориала; оригинальный грек Доменико Теотокопули (около 1548–1614), действительно бывший учеником Тициана в Венеции, стал прокладывать затем в Испании, где он появился в 1575 г., такие новые пути, что мы должны причислить его к пионерам XVII столетия.

Два наиболее типичных испанских живописца XVI столетия, Моралес и Коэльо, представляют вместе с тем две главных области испанской живописи: аскетически-страждущий божественный образ и полную достоинства, жизни и свежести портретную живопись.

Луис Моралес, «el divino», происходил из Бадахоза, где он и умер в 1586 г. в глубокой старости. Его малоприятные, но полные глубокой душевной муки религиозные картины, писанные в переработанном старонидерландском предании, изображают предпочтительно Скорбящую Богоматерь и Христа в терновом венце. Удлиненные лица, тонкие члены, угловатые движения его фигур некрасивы, но частности, слезы, капли крови, проникают в сердце; общий светло-коричневатый тон его картин с темными тенями чисто испанский. В музеях Мадрида и Вены очень много его картин, они есть также в Лувре, в Эрмитаже и в Дрездене.

Алонсо Санхес Коэльо из Валенсии, умерший в 1593 г. в Мадриде в глубокой старости, взял себе за образец Антонио Моро. Его величаво и просто задуманные портреты принцев и принцесс, оживленные более с внешней стороны, чем внутренне, с отлично написанными богатыми платьями, принадлежат к лучшим для своего времени, если их рассматривать с некоторого расстояния; из этих портретов мадридский музей владеет восемью, брюссельский двумя. Его ученики, как Хуан Пантохо де ла Круц, стоят уже на переходе к XVII столетию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Карнович - Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий [репринт, старая орфография]](/books/1073498/evgenij-karnovich-zamechatelnye-i-zagadochnye-lichnos.webp)