Елена Ленковская - Сокровища Рифейских гор

- Название:Сокровища Рифейских гор

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Ленковская - Сокровища Рифейских гор краткое содержание

Познавательная книга об Урале, его сокровищах и его мастерах.

Подходит читателям от 10 лет.

Сокровища Рифейских гор - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хорошо, что сохранились старинные фотографии, и мы можем точно представить себе, как выглядели изразцовые соликамские печи, сложенные ещё в первой четверти XVIII века!

Пока в Соликамске не спеша складывали такие вот печи и украшали их разноцветными изразцами, в столичном изразцовом искусстве появились большие новшества: в моду вошли гладкие живописные кафли .

Именно так, на немецкий манер, в России стали в ХVIII веке называть изразцы. Кафли, или кахли — просторечное название глиняных мисок и плошек, распространённое в Германии. В переименовании изразца в «кафлю», конечно, сказалось сильное увлечение Петра I немецкой культурой. И ведь по сей день в нашем языке живёт слово кафель, обозначающее керамическую облицовочную плитку.

Сине-белые кафли

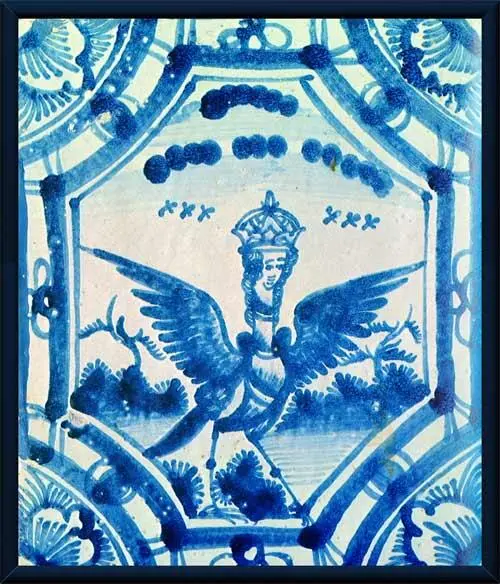

Пётр I пожелал, чтобы дельфтская расписная керамика с которой он познакомился во время своего путешествия в Голландию, заменила «устаревшие» многоцветные изразцы.

В городе Дельфте, знаменитом своими керамическими изделиями и фаянсовой посудой, росписи делали в своём, особом стиле. Петру они очень нравились, и потому «гладкие белые изразцы, а по ним травы синею краскою…» стали производить по всей стране.

Впрочем, рисовали на сине-белых кафлях не только травы, а самые разные картинки, в том числе и на традиционно русские сюжеты.

Добрались такие изразцы и до Урала. С приходом гладких кафлей многое в изразцовом производстве изменилось. В производстве рельефных многоцветных изразцов главным был резчик по дереву, который выполнял резные деревянные формы. А теперь тон стал задавать сам гончар, овладевший новой техникой росписи по гладкой поверхности.

В Соликамске сохранилась печь с синей сюжетной росписью (в жилом доме В.С. Петровой). По местным преданиям, изразцы для облицовки этой печи сделаны пленными шведами, попавшими сюда после… Полтавской битвы!

«Елень дикая» и все-все-все

Одноцветная синяя роспись, пришедшаяся по душе Петербургу, не совсем отвечала общероссийскому вкусу — московские мастера, а за ними и провинциальные, через некоторое время вновь вернулись к многоцветью.

На цветных изразцах рисовали не только птичек. Сюжеты росписей были весьма разнообразны: дамы и кавалеры в костюмах XVIII века, древние греки и римляне в античных одеждах, «заморские народы» («Апонская госпожа», «Кавалеры гишпанские», «Китайский купец»), всадники, воины, охотники, домашние животные и дикие звери, разнообразные цветы; различные сценки из городской и сельской жизни, бытовые, нравоучительные, любовные и шуточные картинки. Изредка встречались легкомысленные, а иногда и вовсе непристойные сценки.

В XVIII веке сюжеты на изразцах для печной облицовки не повторялись (разве только это были изображения ваз, букетов или плодов). Сценки часто сопровождались пояснительными подписями: «Елень дикая» значилось под изображением оленя, а «В одном беге смел» — под бегущим во всю прыть зайцем.

Печь, благодаря искусству мастеров, превращалась в занимательную книгу с красочными картинками, которую можно было подолгу читать и разглядывать. Такая «книга» разгоняла скуку, давала пищу воображению. А если вдруг замёрзнешь — так и руки об неё можно было погреть.

Надеюсь, я рассказала тебе про уральские художества достаточно древних легенд, народных баек, научных гипотез, реальных фактов и подлинных историй. А если ты после этого захотел узнать ещё больше — значит, я точно потрудилась не зря.

Взрослые, верно, ждут, что я составлю заключение, подведу итоги, сделаю выводы. Ты можешь смело пропустить послесловие для взрослых и сразу перейти к послесловию для детей. Впрочем, если ты отважно прочитаешь всё подряд, хуже не станет.

Взрослым: Мастерская на перекрёстке культур

Урал всегда был перекрестком, где встречались и перемешивались различные национальные традиции и жизненные уклады.

В течение последних нескольких веков здешняя художественная культура была европейски ориентированной, и в своем становлении была весьма обязана иностранным специалистам, которых приглашали для организации того или иного художественного производства. При этом она активно впитывала народные традиции, преломлявшиеся порой самым неожиданным образом (как, например, случилось с пермской деревянной скульптурой или невьянской иконой).

Большинство значительных художественных явлений связаны на Урале с горнозаводским делом и металлургической промышленностью, и возникли на основе промышленных производств. Это не могло не отложить на них особого отпечатка — все художественные явления имеют утилитарный характер, отсюда их свойства — материальность, добротность, сделанность. В здешних краях всегда была важна ремесленная, вещественная сторона произведений, ценились техническая изощренность и мастерство изготовления.

Зачастую художественный предмет предстает настоящей головоломкой и мы не можем сразу понять — «как это сделано». Например, нас удивляет, как можно отливать столь сложные, тонко проработанные вещи из такого грубого материала, как чугун, или каким образом появляются регулярные (то есть «правильные») симметричные орнаменты на поверхности малахитовой вазы, сделанной из природного камня, структура которого не подчиняется законам симметрии. Предметы оказываются не просто красивыми, но и содержат в себе некий технический «фокус» — тайну мастерства.

Довольно суровые климатические условия, с одной стороны; оборотистость, практическая сметка и простонародное происхождение купцов и промышленников (главных заказчиков произведений искусства на Урале), с другой, повлияли на характер уральской художественной культуры: большинству произведений свойственна основательная тяжеловесность. Это качество наша культура наследует и сегодня.

Однако не стоит забывать — уральское художественное производство было своеобразной базой столичного искусства, а это значит, что уральская художественная культура не локальна не только по происхождению, но и по бытованию.

Детям: Руками не трогать, или Добро пожаловать в музей!

Позволь напоследок задать тебе один вопрос.

Любишь ли ты ходить в музеи? Только честно! Если да, ты — молодец. Впрочем, не удивлюсь, если ответишь — нет. Я в твоём возрасте, увы, не любила. Оживлённо обмениваться впечатлениями, а уж тем более смеяться, там не позволяют, а стоит подойти к экспонату поближе — на тебя тут же шикают и подозревают в том, что ты хочешь потрогать его руками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: