Стюарт Исакофф - Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками

- Название:Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT: CORPUS

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082076-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стюарт Исакофф - Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками краткое содержание

Увлекательная история фортепиано — важнейшего инструмента, без которого невозможно представить музыку. Гениальное изобретение Бартоломео Кристофори, совершенное им в начале XVIII века, и уникальная исполнительская техника Джерри Ли Льюиса; Вольфганг Амадей Моцарт как первая фортепианная суперзвезда и гений Гленн Гульд, не любивший исполнять музыку Моцарта; Кит Эмерсон из Emerson, Lake & Palmer и вдохновлявший его финский классик Ян Сибелиус — джаз, рок и академическая музыка соседствуют в книге пианиста, композитора и музыкального критика Стюарта Исакоффа, иллюстрируя интригующую биографию фортепиано.

* * *

Стюарт Исакофф — пианист, композитор, музыкальный критик, преподаватель, основатель журнала Piano Today и постоянный автор The Wall Street Journal. Его ставшая мировом бестселлером «Громкая история фортепиано» — биография инструмента, без которого невозможно представить музыку. Моцарт и Бетховен встречаются здесь с Оскаром Питерсоном и Джерри Ли Льюисом и начинают говорить с читателем на универсальном языке нот и аккордов.

* * *

• Райское местечко для всех любителей фортепиано. — Booklist

• И информативно, и увлекательно. Настоятельно рекомендую. — Владимир Ашкенази

• Эта книга заставляет вас влюбляться в трехногое чудо снова и снова… — BBC Music Magazine

Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что ж, весьма неплохое описание того невыразимого состояния, к которому стремились алхимики: музыка и колдовство в нем сходятся воедино.

Глава 9. Ритмизаторы

Часть 1. Начало американского приключения

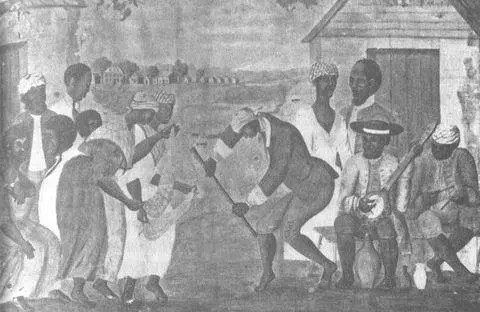

Жизнь — это ритм. Ритм дыхания, ритм сердцебиения, ритм сокращения мышц; человеческая жизнь оказывается в той же степени подчинена природным циклам, что и движение планет по орбитам или регулярный, ритмичный стрекот сверчка. То же и с любым музыкальным организмом: ритм для него — это его дыхание, его жизнь. Иногда и вовсе его оказывается достаточно: в некоторых африканских селениях даже обыкновенные утренние ритуалы вроде отбивки мяса и похода за водой могут всю деревенскую жизнь на какое-то время превратить в одну сплошную песню.

«Плантация». Автор неизвестен. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет

И не только в Африке — по всему миру звучит ритм, настойчивый, первородный, нескончаемый. Композиторы организуют эту вечную ритмическую пульсацию в так называемый ритмический рисунок, то есть группы из двух, трех или четырех ударов (долей), определяющие «размер» того или иного музыкального произведения. Марши пишутся в двудольном размере, фокстроты — в четырехдольном, а вальсы — в трехдольном.

Размеры легче всего почувствовать в танце. Собственно, сам по себе ритм в музыке, вероятнее всего, появился из опыта прямохождения, бега, прыжков через скакалку, танцев — в общем, всей той опорно-двигательной активности, которую человеческое тело осуществляет посредством синхронных движений ступней, коленей, кистей и локтей. Эта регулярность размера, чем-то напоминающая ровное расположение колонн в древнегреческой архитектуре, роднит музыку с поэзией, которая тоже базируется на «стопах», то есть последовательных сочетаниях ударных и безударных долей, образующих «поэтический размер». Шекспировский ямбический пентаметр может служить хорошим примером — каждая строка содержит пять «ямбов» (то есть двухстопных фрагментов, в которых первая стопа краткая и безударная, а вторая — длинная и ударная): «Когдá, / в раздо / ре с ми / ром и / судьбóй, // Припо / мнив го / ды, пол / ные / невзгóд…» [45] Шекспир У. Сонет № 29. Пер. С. Маршака.

Западная музыка, как и поэзия, комфортно вписывается в эти ритмические циклы, хотя и музыканты, и поэты используют множество различных технических приемов для того, чтобы избежать ощущения излишней монотонности. В стихотворении это, например, может быть использование слов разной длины, аллитерации, перенос «хвоста» предложения в следующую строчку или, наоборот, внезапное окончание фразы прямо посередине строки. Похожим образом действуют и композиторы, периодически меняя артикуляцию и динамику, играя на контрастах между отрывистыми и плавными нотами, периодически повторяя одни и те же тона или вовсе используя тишину как выразительное средство, — все чтобы разнообразить звучание.

Бетховен в нужные моменты мог буквально «воспламенить» свою музыку, намеренно преступая метрический закон и ввергая мелодию в хаос с помощью расстановки акцентов на те доли, где их вроде как «не должно быть». Чем ближе становился XX век, тем чаще композиторы отваживались на подобные ритмические фортели, а синкопирование стало фактически исполнительским стилем. Особенно популярно оно было у композиторов, вышедших из американского «плавильного котла», в котором перемешивались европейские, африканские, карибские и другие влияния. Одним таким «котлом» можно было с полным правом назвать печально известный нью-йоркский район Файв-Пойнтс в южной оконечности Манхэттена.

В XIX веке это уже было одно из самых опасных мест в городе: настоящие трущобы, состоящие из доходных домов, прячущихся во дворах дубильных лавок и скотобоен. Жили тут в основном ирландские иммигранты и недавно освобожденные рабы. Драки и пьяные дебоши были здесь обычным делом, а Нью-Йорк благодаря этому району вышел в США в лидеры по количеству борделей и уровню уличной преступности.

Чарльз Диккенс, большой специалист по разного рода трущобам, оказался в Файв-Пойнтс в 1842 году и нашел это место отвратительным. «Даже сами дома здесь преждевременно состарились от разврата, — написал он. — Видите, как прогнулись подгнившие балки и как окна с выбитыми или составленными из кусочков стеклами глядят на мир хмурым, затуманенным взглядом, точно глаза, поврежденные в пьяной драке» [46] Здесь и далее — пер. Т. Кудрявцевой.

. Но высшей точкой его американского путешествия, конечно, стало посещение «Олмэка», танцклуба на Оранж-стрит. Диккенс с волнением спускался вниз по узкой лестнице, а там, в узкой комнате с низким потолком, его уже поджидала хозяйка, «дебелая мулатка со сверкающими глазами, кокетливо повязанная пестрым платком». Это было полной экзотикой, но по-настоящему незабываемая часть вечера началась, когда 16-летний чернокожий подросток по имени Джуба выскочил на сцену и начал свой традиционный номер. Весь притон пришел в движение.

«Скрипач тотчас осклабился и принялся изо всех сил пиликать на скрипке; энергичней забренчал бубен; веселей заулыбались танцоры; радостней засияло лицо хозяйки; живей засуетился хозяин; ярче загорелись даже свечи», — рассказывал Диккенс в своих «Американских записках». Похоже, это было выдающееся представление: «Глиссад, двойной глиссад, шассе и круазе; он щелкает пальцами, вращает глазами, выбрасывает колени, вывертывает ноги, кружится на носках и на пятках, будто для него ничего не существует, кроме пальцев, бьющих в бубен; он танцует, словно у него две левых ноги, две правых ноги, две деревянных ноги, две проволочных ноги, две пружинных ноги — всякие ноги и никаких ног, — и все ему нипочем. Да разве когда-нибудь, в жизни или в танце, награждали человека таким громом аплодисментов, какие раздались, как только он закончил танец, закружив до полусмерти свою даму и самого себя, и, с победоносным видом вскочив на стойку, потребовал чего-нибудь выпить?..»

На самом деле Джубу звали Уильям Хенри Лейн. Уроженец Провиденса, Род-Айленд, он обучался танцам у известного эксперта по части джиг и рилов «Дядюшки» Джима Лоу. Но сам пошел значительно дальше тех ранних уроков, освоив едва ли не все танцевальные стили своего времени с помощью имитации коронных движений конкурентов вне зависимости от их национальности и социального статуса. А конкурентов было много. Уолт Уитмен, юный летописец старого Нью-Йорка, писал, что даже мясники за прилавками в перерывах между своими основными занятиями с легкостью «могли сплясать джигу».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Йэн Стюарт - Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres]](/books/1087255/jen-styuart-ukrochenie-beskonechnosti-istoriya-matema.webp)