Стюарт Исакофф - Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками

- Название:Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT: CORPUS

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082076-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стюарт Исакофф - Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками краткое содержание

Увлекательная история фортепиано — важнейшего инструмента, без которого невозможно представить музыку. Гениальное изобретение Бартоломео Кристофори, совершенное им в начале XVIII века, и уникальная исполнительская техника Джерри Ли Льюиса; Вольфганг Амадей Моцарт как первая фортепианная суперзвезда и гений Гленн Гульд, не любивший исполнять музыку Моцарта; Кит Эмерсон из Emerson, Lake & Palmer и вдохновлявший его финский классик Ян Сибелиус — джаз, рок и академическая музыка соседствуют в книге пианиста, композитора и музыкального критика Стюарта Исакоффа, иллюстрируя интригующую биографию фортепиано.

* * *

Стюарт Исакофф — пианист, композитор, музыкальный критик, преподаватель, основатель журнала Piano Today и постоянный автор The Wall Street Journal. Его ставшая мировом бестселлером «Громкая история фортепиано» — биография инструмента, без которого невозможно представить музыку. Моцарт и Бетховен встречаются здесь с Оскаром Питерсоном и Джерри Ли Льюисом и начинают говорить с читателем на универсальном языке нот и аккордов.

* * *

• Райское местечко для всех любителей фортепиано. — Booklist

• И информативно, и увлекательно. Настоятельно рекомендую. — Владимир Ашкенази

• Эта книга заставляет вас влюбляться в трехногое чудо снова и снова… — BBC Music Magazine

Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если отбросить в сторону художественные преувеличения, станет понятно, что в его музыке были не только труляля и бадабум. На своих последних выступлениях в Нью-Йорке он играл И. С. Баха, К. Ф. Э. Баха, Генделя, Скарлатти, Моцарта, Шуберта, Вебера, Мендельсона, Шумана и других. Второй концерт (всего их было семь) также включал шесть сложных бетховенских сонат. В финале толпа прорвалась на сцену и буквально разодрала его одежду на сувениры, женщины плакали и пытались его обнять. Когда он наконец вырвался, то поклялся никогда больше ничего подобного не допускать.

При поддержке фортепианной фирмы Steinway Рубинштейн замахнулся аж на 215 концертов за 239 дней, причем билет на каждый стоил 200 долларов. «Сборы и успех были весьма удовлетворительными, — писал он, — но это все превратилось в такую рутину, что я стал презирать себя и свое занятие». Когда спустя годы ему предложили повторить тур, он ответил отказом, пояснив, что сама обстановка на подобных гастролях враждебна искусству: «Ты превращаешься в какой-то автомат, машинально исполняя свою работу, о каком достоинстве тут может идти речь? А без достоинства художник погибает». Но «средства, заработанные в американском турне, легли в основу моего состояния, — признавался он. — Как только я вернулся, сразу вложился в недвижимость!»

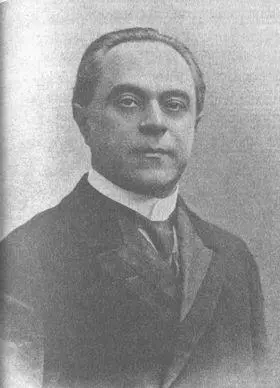

Место Рубинштейна поспешили занять другие. Одним из самых диких, непредсказуемых и гипнотических пианистов был Владимир де Пахман (1848—1933). Уроженец Одессы, он заработал от критика Джеймса Ханекера прозвище Шопензе [70] От фамилии «Шопен» и слова «шимпанзе».

— и за свою внешность, и за музыку, которая его прославила. Он действительно был похож на обезьянку и даже соответствующим образом разговаривал: в частности, оживленно что-то лопотал прямо во время выступлений, комментируя исполняемую музыку, а иногда и понося публику. Согласно биографу Марку Линдсею Митчеллу, «если на дворе было лето, он демонстративно отирал пот с бровей, если зима — подрагивал пальцами рук, намекая, что при такой температуре невозможно играть. „Браво, де Пахман“ или C'yest joli [71] Это прекрасно! (фр.)

, — говорил он сам себе, если был доволен выступлением, а если нет, то кричал: Cochonnerie ! Cochonnerie !» [72] Халтура! Халтура! (фр.)

Владимир де Пахман

Порой он всматривался вдаль и утверждал, что в комнате находится Шопен, или читал поклонникам нотации на тему недостатка у них опыта. Как-то раз, когда женщина в первом ряду начала обмахиваться веером, он пожаловался: «Мадам, я играю в 3/4, а вы машете в 6/8!» «Опоздавшей слушательнице он так властно и грубо приказал сесть, что та разве что сквозь землю не провалилась», — рапортовал в 1912 году апрельский номер Musical America .

Он просто не мог себя контролировать. Однажды во время сольного выступления Леопольда Годовского он выбежал на сцену и стал учить пианиста играть — не какого-нибудь заштатного пианиста, а человека, чье техническое мастерство было столь безупречным, что он даже позволил себе переписать и без того сложнейшие шопеновские этюды так, что те стали еще сложнее. Но публика проглотила и это. Писательница Уилла Кэсер в 1899-м посетила концерт де Пахмана в компании одного из его учеников. Звук был столь ошеломительным, вспоминала она, что ее приятель «буквально упал в обморок», когда дело дошло до Третьей прелюдии Шопена. Игра де Пахмана, писала она в Courier от 30 декабря, была «полна мучительных пауз и приглушенных нот, обрывающихся так внезапно, как будто он, уже нажав клавиши, мог пальцами вернуть их». Это определенно было волшебством.

ВXX веке многие русские пианисты осели в американских консерваториях, включая нью-йоркскую Джуллиардскую школу и Кертисовский институт музыки в Филадельфии, и стали в них правящим классом. Американская пианистка Люси Мэри Агнес Хикенлупер (1880—1948) почувствовала, какие преимущества сулит русское имя, переименовалась в Ольгу Самарофф и превратилась в одну из самых известных преподавательниц музыки своего времени (она вышла замуж за дирижера Леопольда Стоковского до того, как тот достиг звездного статуса, и помогла ему вывести карьеру на новый уровень).

Что же до концертных залов, то здесь русские виртуозы демонстрировали скорее пестрое разнообразие подходов, нежели приверженность какой-либо одной музыкальной школе. В конце концов, редкое недолговечное музыкальное поветрие успевало достигнуть России и повлиять на тамошний музыкальный мир. Сигизмунд Тальберг приезжал в Санкт-Петербург, но, по словам Фридриха Вика, вынужден был убраться восвояси, после того как поссорился с одним из приближенных офицеров государя и имел неосторожность использовать обсценную лексику (что, впрочем, в те годы было в порядке вещей). «Я, однако, намного больше сочувствовал Гензельту, — замечал Вик, имея в виду еще одного европейца, работавшего в России. — Говорят, он несчастлив в браке».

В самом деле, немецкий музыкант Адольф фон Гензельт (1814—1890), ученик Гуммеля, прожил сорок лет в качестве придворного пианиста. Согласно его ученице Беттине Уокер, его игра «напоминала процесс очистки от шелухи, тщательного снятия волокнистой, заскорузлой корки, под которой обнаруживалось живое, чувствительное, прекрасное, чистое ядро. Он будто нырял все глубже и глубже в море звуков и приносил оттуда жемчужины безупречной чистоты и красоты. В своем стремление добраться до самой сердцевины он был так напряжен и сосредоточен, что, казалось, вся его жизнь в тот момент — на кончиках пальцев, прикасающихся к клавишам». Своим подопечным он говорил, чтобы те представляли, будто окунают пальцы в тесто.

А Теодор Лешетицкий, сооснователь Санкт-петербургской консерватории наряду с Антоном Рубинштейном, был креатурой бетховеновского ученика Карла Черни (у которого также учился и Лист). Угодить ему было нелегко. После ужина он ходил и подглядывал в окна к своим ученикам, чтобы убедиться, что те выполняют его задания. Знаменитый пианист Игнац Фридман (1882—1948) пришел на прослушивание к Лешетицкому с рекомендательным письмом от своего учителя Гуго Римана. Однако после исполнения ему было сказано, что «не стоит и пытаться достичь чего-либо на фортепиано, лучше уж переключиться на тубу». Сходный опыт был и у другой будущей звезды, Бенно Моисеевича (1890—1963). «После того как я закончил играть, — вспоминал виртуоз, — он будничным тоном сказал мне: „Да уж, я, кажется, и ногами сыграл бы лучше“». Впрочем, несмотря на это, Лешетицкий взял обоих к себе в обучение. Чтобы стать виртуозным пианистом, говорил он, необходимо соблюсти три условия: родиться в славянской стране, слыть вундеркиндом и быть евреем. Вообще говоря, это было довольно странным высказыванием, если учесть, что сам Лешетицкий был католиком, a никаким не евреем. Впрочем, не более странным, чем знаменитое заявление Владимира Горовица, что существует три типа пианистов: евреи, гомосексуалисты и плохие. Сам Горовиц подход под первые две категории — а иногда и под третью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Йэн Стюарт - Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres]](/books/1087255/jen-styuart-ukrochenie-beskonechnosti-istoriya-matema.webp)