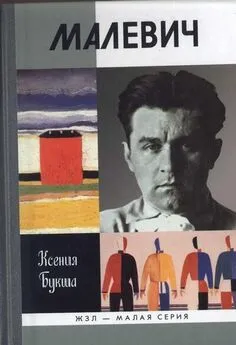

Ксения Букша - Малевич

- Название:Малевич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03656-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ксения Букша - Малевич краткое содержание

Казимир Северинович Малевич — художник, график, педагог, теоретик искусства, философ. Творчество Малевича занимает особое место в истории мирового искусства. Созданный им супрематизм — не просто геометрически абстрактный вариант беспредметности, но и суперстиль, оказавший мощное воздействие на современные искусство, архитектуру и дизайн, и самобытная философия, своего рода «религия без культа». Малевич разработал собственный уникальный метод преподавания искусства и оставил после себя учеников. Он не служил никакому государственному строю и никакой идее, кроме творчества, и потому закончил жизнь в бедности и невостребованности. «Я — идеалист, и совершенно напрасно раскритиковали лозунг „искусство для искусства“», — заявлял Малевич.

Автор книги, петербургский поэт, писатель и переводчик Ксения Букша, на основе документов, воспоминаний современников, сочинений Малевича и критики его художественного наследия анализирует этапы творчества художника и воссоздаёт образ энергичного, доброго, талантливого во всём человека, общение с которым завораживало.

знак информационной продукции 16+

Малевич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Вы умник, вы астроном, звездочёт. Вы каждую минуту измеряете, какое пространство смыслов в предмете» — так однажды сказал Хлебникову Малевич. Он видел и оценивал его не как футуриста, а как историка, раскапывателя словесных корней, а работу его находил… слишком учёной и рассудочной. Несмотря на это, теория чисел, разработанная Хлебниковым, впечатлила Малевича, а Хлебников, в свою очередь, приходил к Малевичу, мерил числовые отношения в его рисунках и нашёл 317 и 365. «Найденные числа Хлебникова, — пишет Малевич Матюшину, — могут говорить за то, что в supremusʼ е лежит нечто большое, имеющее непосредственный закон, или даже тот самый — мирового творчества. Что через меня проходит та сила, та общая гармония творческих законов, которая руководит всем…» Хотелось, хотелось Малевичу абсолюта, теоретически-научного обоснования своих дерзновений, на каковое обоснование он был не настолько способен!

Есть и ещё общее между двумя «…мирами»: их обоих нельзя сводить только к их беспредметным работам. Вернее, у них есть работы, которые на вид предметны, но беспредметны по существу. Обидно, что Хлебникова помнят в основном как автора «Заклятия смехом» (лет десять назад его расклеили в петербургском метро), но не цитируют его «Ладомира», его поэмы о Самозванце и Марине Мнишек (цветаевская тема, а решена изящнее, чем у самой Цветаевой), его нежнейших, печальнейших толкований укромных уголков русской и мировой истории. Обидно, что Казимира исчерпывают квадратом, а он ведь сделал ещё и русский абстрактный экспрессионизм, которому из современников наследует (in ту humble opinion [7] По моему скромному мнению (англ.).

. — К. Б.), например, такой художник, как Валерий Вальран; и — он единственный из художников неприкрыто оплакал гибель русской деревни в начале 1930-х… Так что одно дело с разных сторон они, конечно, делали. Но в жизненном плане два «председателя» не были рядышком. (Большей близостью к Хлебникову-человеку отличался, из художников, Иннокентий Анненский, с которым Велимир проводил целые ночи в безмолвных беседах и даже молчаливых яростных спорах.)

А Малевичу ближе всех поэтов стал Алексей Кручёных — основатель заумного языка. Родом из крестьянской семьи, с юга России, Кручёных дружил с Бурдюком и по его просьбе написал стихотворение из неведомых слов:

Дыр бул щыл

убещур

скум

вы со бу

рл эз

«В этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина!» — пылко похвалялся Кручёных. Действительно, «дыр бул щыл» знают все, как все помнят, что Герострат «сжёг какой-то храм». Но, в отличие от Герострата, Кручёных был не жаждущим славы завистником, а на свой лад Моцартом — бодрым изобретателем, подхватившим дух времени и жизнерадостно с ним игравшим. Заумь — язык «сам по себе», ни для чего, — стала для Кручёных и средством, и целью, он не пытался, как позднее Даниил Хармс и Александр Введенский, с помощью разрушения смыслов добиваться их умножения — тонких внутренних целей. Возможно, это его и спасло: чуть ли не единственный из всех авангардистов, Кручёных дожил в своей стране до 1968 года и умер своей смертью; избежал репрессий; в 1942 году был принят в Союз писателей, что спасло его от голодной смерти в войну (писатели получали паёк); успел, в гроб сходя, благословить Геннадия Айги и Константина Кедрова; грозный критик по фамилии Чуковский, футуропитающийся, в 1913 году назвал Кручёных «свинофилом», а в 1968-м записал о нём: «Странно. Он казался бессмертным». Мы сами не знаем, что мы делаем: Кручёных выставлялся разрушителем, а сам, оказывается, был выбран судьбой на роль хранителя определённой традиции. «Узрюли — это глазищи», — написал Кручёных (о строке Пушкина «узрю ли русской Терпсихоры…»). Вот и помирились…

С Малевичем Кручёных связывали тесная дружба и сотрудничество; не то что взаимопонимание — взаимопроникновение.

Вот что пишет Кручёных в статье «Слово как таковое» (изданной в 1913 году в издательстве «ЕУЫ», с обложкой Малевича):

«1) Чтобы писалось и смотрелось в мгновение ока!

(пенье, плеск, пляска, размётывание неуклюжих построек, забвение, разучиванье. В. Хлебников, А. Кручёных, Е. Гуро; в живописи В. Бурлюк и О. Розанова).

2) Чтобы писалось туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной

(множество узлов, связок и петель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая. В поэзии Д. Бурлюк, В. Маяковский, Н. Бурлюк и Б. Лившиц, в живописи Д. Бурлюк, К. Малевич).

Что ценнее: ветер или камень?

Оба бесценны!»

А вот что Малевич пишет о Кручёных: «Альфа заумного был, есть и будет Кручёных».

И ещё: «Одним из главных диагностиков и врачом поэзии считаю своего современника Алексея Кручёных, поставившего поэзию в заумь» [8] Из книги А. Кручёных «Взорваль».

.

Малевич и Кручёных, творя поэтические сборники и декларации, «слипались» иногда до того, что стихи были их коллективным творчеством, они цитировали друг друга как себя, и в целом как поэты друг из друга вырастали. Кручёных был послушнее Хлебникова, у него было меньше своих идей, и поэтому его идеи были отчасти наведёнными Малевичем. Самому же Малевичу поэтические идеи были не так лично дороги, чтобы дорожить их авторством, поэтому он отдал творчество словесное — на откуп Кручёных, который и развивал его в точности так, как только супрематист мог бы пожелать, и до той поры, пока он сам (Кручёных) этого желал. Его стихи 1916–1917 годов «формируют звуковые массы», то есть делают со звуком то, что Малевич делает с цветом, — обращает поэзию к беспредметности. Однако в итоге Малевичем в поэзии Кручёных не стал. Он не нашёл того небывалого, что в своей области нашёл Малевич.

«Новые поэты повели борьбу с мыслью, которая порабощала свободную букву и пыталась букву приблизить к идее звука (не музыки), — пишет Малевич Матюшину в 1916 году. — Отсюда безумная или заумная поэзия „дыр булл“ или „вздрывул“. Поэт оправдывался ссылками на хлыста Шишкова, на нервную систему, религиозный экстаз и этим хотел доказать правоту существования „дыр булл“. Но эти ссылки уводили поэта в тупик, сбивая его к тому же мозгу, к той же точке, что и раньше. Поэту не удаётся выяснить причины освобождения буквы… Слово „как таковое“ должно быть перевоплощено „во что-то“, но это остаётся тёмным, и благодаря этому многие из поэтов, объявивших войну мысли, логике, принуждены были завязнуть в мясе старой поэзии (Маяковский, Бурлюк, Северянин, Каменский). Кручёных пока еще ведёт борьбу с этим мясом, не давая останавливаться ногам долго на одном месте, но „во что“ висит над ним. Не найдя „во что“, вынужден будет засосаться в то же мясо».

Это крайне точное замечание, точное и беспощадное. Ведь Малевичу удалось сделать то, что не удалось Кручёных, а он знал, что это должно быть сделано во всех областях искусства — поэзии, музыке, архитектуре. Да, в поэзии это кое-кому удастся, этот некто будет Малевичу близок — но это впредь будет уже не футуризм.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ксения Букша - Чуров и Чурбанов [litres]](/books/1071227/kseniya-buksha-churov-i-churbanov-litres.webp)