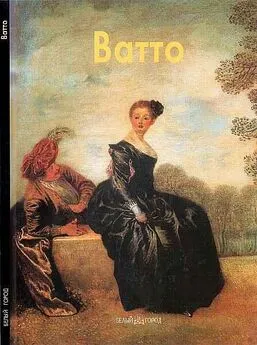

Михаил Герман - Антуан Ватто

- Название:Антуан Ватто

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1984

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Герман - Антуан Ватто краткое содержание

Книга посвящена творчеству А. Ватто — одного из крупнейших художников Франции начала XVIII века.

О жизни Ватто известно мало. Чтобы раскрыть возможно полнее судьбу и характер художника, автор книги старается воссоздать эпоху Ватто, портреты его современников, проанализировать связи его искусства с событиями его времени, на основе тщательного изучения документов, мемуаристики, писем и т. д. дать широкую картину жизни и нравов Парижа.

Второе, дополненное издание приурочено к трехсотлетию со дня рождения Ватто.

Антуан Ватто - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так что фраза в академическом протоколе — очень емкая фраза. Непохоже, чтобы при жизни Людовика XIV она могла бы фигурировать в официальных бумагах, чтобы за картину под таким названием человека могли бы принять в Академию и тем более, как произошло с Ватто, дать ему звание «мастера галантных празднеств». Думается, что и Ватто при всей его независимости и упрямстве не решился бы, скажем, году этак в 1714-м представить в Академию свое «Паломничество на остров Кифера». А главное — хотя тогда ни академики, ни сам Ватто до конца это еще не осознали — в прежний и пустой жанр вошел потаенный и глубокий смысл, да и написано все было так, как прежде никто писать не умел.

Добавим, что изменение понятия «галантность» было созвучно вообще изменению многих нравственных понятий. Галантность в царствование Людовика XIV и галантность в пору регентства — далеко не одно и то же. В искусстве ушедшего царствования любовь изображалась на сцене или в книгах с возвышенной торжественностью, в пору Ватто, Лесажа, молодого Мариво любовь стала улыбчива, лукава, задумчива и снисходительна. Перестав быть небожительницей, любовь превратилась в подобие языческой богини, что умела ничем не отличаться от простых смертных.

Оставим, однако, аллегории. Галантное празднество впервые было увенчано академическим званием. Правда, в этом был оттенок неокончательного примирения академиков с манерой и темами Ватто. Он мог отныне «пользоваться преимуществами, связанными с этим званием». Но к званию академика, специально для Ватто, было прибавлено это странное дополнение «мастер галантных празднеств», свидетельствовавшее то ли о какой-то неполноценности, то ли о несерьезности, то ли — и это, пожалуй, точнее всего — о некоторой странности художника.

Вот мы вновь возвращаемся к этому понятию «странность», великолепно найденному Пушкиным. Странность, именно странность, диковинная смесь увлекательного и настораживающего, которая вызывает интерес и восхищение искушенного и тонкого ценителя, но заставляет лиц официальных, даже способных признать «странный» талант, ставить на него некое предостерегающее клеймо.

Сейчас нам кажется, что эта настороженность академиков, среди которых никто не может быть поставлен в какое бы то ни было сравнение с нашим художником, лишь подчеркивает его исключительность. Судьба Рембрандта, окончившего свои дни в нищете, трогает людей куда более, чем богатая и блистательная жизнь Тициана. Но восхищение потомков дорого обходится реальным персонажам истории, и нет сомнения, что многие из них пожертвовали бы толикой своей посмертной славы ради мало-мальски сносной жизни.

Точно так же можно быть уверенным, что необычность титула, которым его почтила Академия, Ватто совсем не радовала: он, конечно, предпочел бы обойтись без дополнения. Не мог же он знать, что в будущем слова «галантные празднества» навсегда будут облагорожены его именем и связаны в истории искусств прежде всего с ним.

Интересно было бы знать, кто именно придумал этот титул. Не сам ли веселый герцог? Но, в сущности, не так уж это важно.

Важнее всего, разумеется, именно картина, чуть ли не самая большая из всех написанных Ватто картин, если не считать огромной (для Ватто, конечно) «Вывески Жерсена», последней и самой значительной его вещи.

Большой размер был необходим. Академия все еще тяготела к велеречивости, и картина Ватто длиною в без малого два метра, вполне вероятно, казалась академикам совсем небольшим холстом.

О сюжете картины много писалось. В свое время предполагали, что Ватто изобразил отплытие на остров вечной и счастливой любви, предполагали, напротив, что на картине — возвращение с этого острова [31] М. Levey. Real Theme of Watteau’s Embarcation for Cythera. — Burlington Magazine, 1961, May.

. Наконец, и вполне основательно, связывали и связывают сюжет полотна с комедией Флорана Данкура «Три кузины», тем более что сцену из этого представления Ватто написал — и довольно неудачно — в первые годы пребывания в Париже.

Картина достаточно далека от театрального сюжета, да и нет в ней вообще сюжета в традиционном смысле этого слова. Если угодно, можно рассматривать происходящее как некий пантомимический апофеоз, апофеоз музыкальный; в этом нет никакой метафоричности: настолько подчинены все фигуры в полном смысле слова «видимой» музыке — паузы, движения, словно живыми волнами подымающаяся и падающая линия, что объединяет все шествие, почти танцевальные движения пар, чередование темных и светлых пятен — все это настолько мягко и отчетливо ритмично, что ощущение слышимой до иллюзии мелодии совершенно покоряет зрителя. И вероятно, именно эта ритмичность, сразу же придающая полотну некую изначальную строгость и четкость, несмотря на разнообразие поз, движений, жестикуляции, на богатство костюмов и роскошь аксессуаров, именно она делает полотно праздничным и вместе строгим: эффект, не часто достигаемый в искусстве.

Надо сразу же признаться — это не лучшее произведение Антуана Ватто. Ведь это единственная картина, которую он писал с некоторой оглядкой на принятые в Академии вкусы. Не стоит идеализировать нашего героя, будь он в этом отношении вполне независим, он попросту обошелся бы без Академии. Он знал — не мог не знать, — что обязан создать нечто хоть отчасти величественное, хоть отчасти мифологическое. И устроил странный маскарад, отправив обычных своих героев разыгрывать церемонный спектакль на фоне живописнейшей природы, маскарад, в который неожиданно вплелись розовые тельца порхающих амуров, золоченая ладья у берега, маскарад, в котором обычным героям Ватто неуютно на этой слишком нарядной, многолюдной и импозантной сцене; каждая группа, каждая пара, каждый персонаж естествен и, как всегда у Ватто, привлекателен, но слишком грандиозен этот спектакль, чтобы выдержать сравнение с другими картинами Ватто.

Он написал две картины, два «Паломничества на остров Кифера», так как вскоре после принятия его в Академию сделал другой вариант полотна, несколько отличный от первого. При этом, без всяких сомнений, первый вариант артистичнее, тоньше, строже, второй — безупречнее, великолепнее, но куда многословнее и суше.

Конечно же, в первом варианте — больше от Ватто, от его поисков и сомнений, от той борьбы, о которой только что мы говорили. В простоте, просторе и ясности пейзажа есть нечто от Пуссена, от его логичного и мудрого взгляда на мир. Если представить себе на мгновение эту темную рощу, в тени которой стоит мраморная герма Афродиты, увитая цветами, этот крутой берег, спускающийся к по-утреннему тихой воде, эти скалы вдали, скрытые золотистым туманом, то есть представить себе весь этот пейзаж как бы за несколько мгновений до того, как его молчание и неподвижность нарушила пестрая толпа, а спокойствие моря — сказочный корабль, то, несомненно, этот торжественный уголок природы и сам по себе оказался бы наполненным смыслом, сосредоточенной гармонией. В пору Ватто ни он, ни другие мастера почти не писали просто пейзажи, но здесь видно, как научился видеть и писать природу Ватто.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: