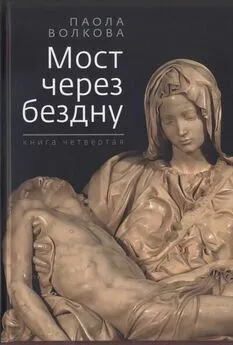

Паола Волкова - Мост через бездну. Книга 4

- Название:Мост через бездну. Книга 4

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Зебра

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906339-87-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Паола Волкова - Мост через бездну. Книга 4 краткое содержание

Могут ли быть связаны между собой рождение Зевса, рождение Христа, большевики во главе с В. И. Лениным и культура Возрождения? И при чем здесь андеграунд?

Какое отношение традиция царей ссылать своих жен в монастырь имеет к культу римской богини Весты?

В четвертой книге «Мост через бездну» читателя вновь ждут удивительные открытия. О чем эта книга? Это попытка понять, кто мы с точки зрения духовного истока. Что такое наше художественное сознание и что такое наш художественный выбор, наша ментальность. Откуда она?

Анализируя истоки европейской культуры. Паола Волкова проводит параллели: от греческого рисунка до Пикассо и Матисса, от ордерной системы Греции до Корбюзье, от улыбок архаических юношей и девушек до улыбки Джоконды, от колонн Акрополя до Символа Веры.

Мост через бездну. Книга 4 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Скульптура сделана из особой породы мрамора и доведена до безупречного совершенства. Чтобы придать поверхности мрамора особую гладкость, мастер тер ее лайковыми перчаточками из абортированных щенков.

На коленях слишком юной Девы Марии распростерто безжизненное тело Христа. Джорджо Вазари в «Жизнеописании Микеланджело Буонарроти, флорентинца, живописца, скульптора и архитектора» напишет:

«Достоинство и красота

И скорбь: над мрамором сим полно вам стенать!

Он мертв, пожив, и снятого с креста

Остерегитесь песнями поднять,

Дабы до времени из мертвых не воззвать

Того, кто скорбь приял один

За всех, кто есть наш господин,

Тебе — отец, супруг и сын теперь,

О ты, ему жена, и мать, и дщерь".

И недаром приобрел он себе славу величайшую, и хотя некоторые, как-никак, но все же невежественные, люди говорят, что Богоматерь у него чересчур молода, но разве не замечали они или не знают того, что ничем не опороченные девственники долго удерживают и сохраняют выражение лица ничем не искаженным, у отягченных же скорбью, каким был Христос, наблюдается обратное? Почему такое произведение и принесло его таланту чести и славы больше, чем все прежние, взятые вместе».

Говорят, многие современники упрекали Микеланджело в том, что Мария слишком юная, а Христос изображен взрослым. Да, скульптор не пошел по традиционному пути, его трактовка отличалась от общепринятого изображения. Исследователи говорят, что на это повлиял, с одной стороны, жизненный путь мастера, ведь он потерял свою мать, когда был еще ребенком. И для него образ матери — это образ молодой женщины. С другой стороны, Микеланджело был горячим поклонником Данте. В песне 33 «Рая» есть строка: «О Дева-Мать, дочь своего же Сына», — это молитва великого богослова-мистика Бернарда Клервоского (1091–1153), который в 31-й песне принимает от Беатриче водительство Данте по Раю. Многие считают, что мастер выразил в своей скульптуре эту глубокую философскую мысль.

Посмотрите на тело Христа, лежащее на руках Марии. Мы видим, ощущаем, что оно тяжелое. Мария держит Его с усилием. Здесь нет невесомости, условности, здесь присутствует тело с его физическими параметрами.

Если отвлечься от того, что мы знаем об этой скульптуре, что мы видим: то ли молодая жена оплакивает рыцаря, который был убит в крестовом походе, то ли сестра — своего прекрасного брата. Но это женщина, оплакивающая мужчину. Они оба молоды, они прекрасны, и печаль Ее светла. Но мы знаем, что Она — Богородица.

Знаете, если в крестовом походе убивали рыцаря, то его тело присылали Прекрасной Даме. Он погиб, но мы славим его как рыцаря, совершившего подвиг. Это ментально другой подход к проблеме. Почему? Потому что в западной культуре женщина есть Прекрасная Дама, а уже потом Царица Небесная. Он — Царь Небесный. Она — Царица Небесная. Ни на одной, самой древней иконе вы не найдете Ее изображения иначе, как царственного. Она всегда молода и царственна. Он всегда молод и царственен. Это всегда цари, это всегда принцы и принцессы, это всегда прекрасные дамы и рыцари любого рыцарского ордена.

В XIX веке художник Ренуар пишет актрису Жанну Самари. Она стоит на фоне пальмы в белом платье в оборку, длинные перчатки, с веером, с рыжей челкой, бесподобными глазами — великая трагическая актриса Комеди Франсез. Почему мы говорим о ней? Потому, что именно о ней был написан замечательный роман братьями Гонкур. Этот роман необходим для понимания французской культуры, французской живописи Эдуарда Мане и импрессионистов. Этот роман называется «Актриса Фостен» и посвящен Жанне Самари. Роман рассказывает нам о ее страшной, трагической и неустроенной жизни. Но Ренуар пишет не трагическую актрису, а прекрасную женщину, в которую влюблен. Это просто Прекрасная Дама — рыжеволосая, нарядная, с такой очаровательной улыбкой и безмятежными синими глазами.

В эти же годы наш художник Владимир Ярошенко пишет точно такой же персонаж, но только из русской театральной жизни. Картина называется «Полина Стрепетова». Мы видим белый воротничок, такой, как у Надежды Константиновны Крупской, черное платье с белыми манжетами, черную шаль на плечах, волосы заколоты небрежным пучком, бледное, узкое, скорбное лицо с большими глазами. Вот он — образ Богородицы. Он пишет ее Владимирской Божьей Матерью, потому что она — эталон нации. Нужно прочесть мемуары, чтобы понять, что представляла собой ведущая актриса Александрийского театра. А у Ярошенко она самая чистая и самая непорочная. Но портрет реалистический, мы бы даже сказали — фотореалистический, написанный совершенно идеально. Это глубина на бессознательном уровне. Абсолютно глубоко христианская идея. А когда началось советское искусство, советское по форме, социалистическое по содержанию — соцреализм, разве оно придумало что-то другое? Нет. Оно вернулось к эталону. Только это были уже другие картины: «Девушка и трактор», «Королева кукурузных полей». Но в принципе традиция-то, как сказал Горбачев, только углубилась. Смотришь и глазам своим не веришь — женская чистота. Кинематограф того времени — это не советское кино, это глубочайшая духовная традиция. И всякий раз, когда играли наши актрисы, они обязательно отвечали стереотипному эталону, который принял весь народ. Надежда Румянцева — это эталон. Она очень симпатичная женщина, но с жутким характером. Но когда она снималась, то отвечала вот такому совершенно баснословному эталону. Любая традиция — вещь очень глубокая. Она передается в пространстве, в поле культуры на почти бессознательном уровне.

Мужское изображение в иконописи всегда имеет только два значения: или отроческое, или старческое. Когда мы говорим «старец», мы ни в коем случае не имеем в виду старика, немощь. Мы имеем в виду «старец» в высшем значении этого слова — умудренность. Мудрость. Высокомудрие. Именно поэтому в иконах подчеркиваются лобные части лица. Обязательно присутствует борода. Все святые мужского пола изображены или отроками, или старцами. Образец для мужчины — мудрость, взвешенность, мужчина — воин. И никогда не изображается страсть: до страстей, над страстями, за страстями, и никогда — страсть. Западная культура построена на страсти.

В качестве подтверждения приведем небольшой пример. В психологии каждый цвет имеет значение. Фиолетовый (аметистовый) обозначает завуалированную страсть. Так вот, в русской иконописи этот цвет отсутствует всегда. Он появляется в том же самом XX веке. И появляется удивительно — сразу. Это — фиалки, это сирень. А на Западе сиреневые, аметистовые одежды — у священников. Как образуется аметистовый цвет? Совершенно генетическим и недопустимым для нас образом: на смешении красного и синего. Красный цвет — алый. Это цвет чистой победы, крови, царственности. Но в чистом виде. А синий — это цвет духа, неба, насыщенности, это голубец Рублева. Как вы считаете, можно смешать эти два цвета? Демона с ангелом? Вот они — католики. Вот, где Троица вся сжата!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: